Oleh: Kiki

Di era globalisasi saat ini, banyak harapan yang dibebankan kepada kaum muda Buddhis. Salah satunya adalah peran sebagai agent of change—agen perubahan yang mampu menghadirkan gagasan baru dan solusi kreatif bagi persoalan masa kini. Namun, tugas ini tidak mudah. Banyak “PR” besar yang harus dihadapi, terutama minimnya kepekaan sosial dan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Kita sering kali terjebak pada praktik keagamaan semata, tanpa melihat bagaimana Dharma seharusnya diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi kehidupan sosial.

Padahal, agama yang mengajarkan kebijaksanaan (paññā) dan kejernihan batin (sati) semestinya mampu menerangi persoalan masyarakat. Lalu mengapa jurang ini bisa muncul? Apa akar persoalannya?

Salah satu penyebabnya adalah banyak faktor—baik internal maupun eksternal—yang membuat muda-mudi Buddhis terpaku pada pemahaman Dharma yang teoritis tanpa kepekaan terhadap dinamika sosial di sekitarnya.

1. Pendidikan Dharma yang Tekstual, Bukan Kontekstual

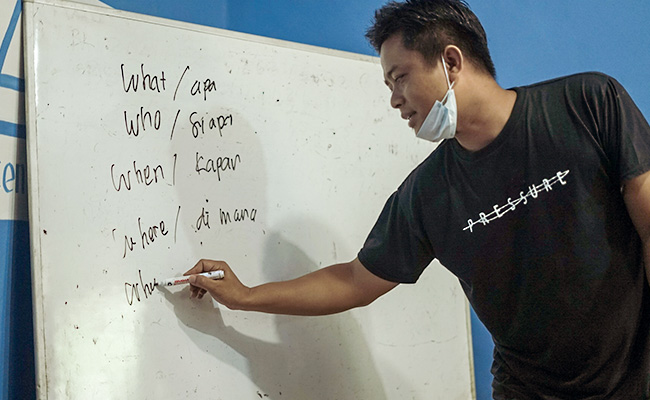

Pendekatan belajar Dharma sering kali terlalu berfokus pada teks, hafalan, dan ceramah satu arah. Muda-mudi memahami Empat Kebenaran Mulia, Jalan Mulia Berunsur Delapan, paramita, dan konsep-konsep lainnya, namun tidak diajak mengaitkannya dengan realitas sosial seperti ketidakadilan, diskriminasi, isu lingkungan, atau dinamika sosial-politik. Akibatnya, Dharma menjadi pengetahuan spiritual yang “jauh dari bumi”, padahal ajaran Buddha sejatinya merupakan alat membaca realitas kehidupan.

Lebih jauh lagi, majelis-majelis maupun tokoh Buddhis jarang mengangkat isu seperti gender equality, kemiskinan struktural, HAM, keberlanjutan lingkungan, atau diskriminasi minoritas. Karena itu, Dharma terasa kurang relevan bagi pembacaan masalah sosial kontemporer.

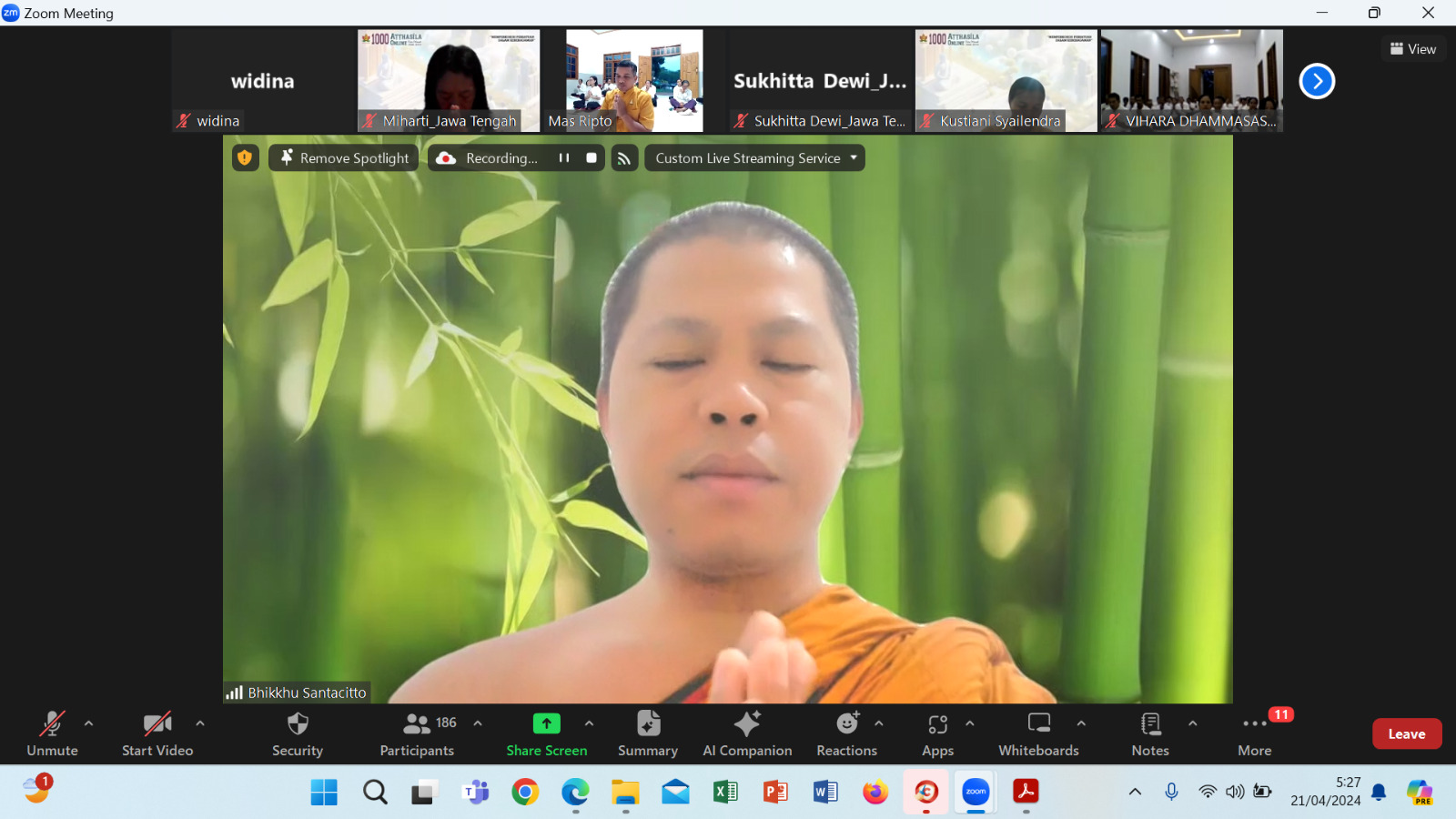

2. Mindfulness yang Dipersempit Menjadi Ajang Self-Healing

Bagi banyak anak muda, mindfulness dipahami sebatas alat relaksasi dan penenang pikiran. Pemahaman ini memang tidak salah, tetapi sangat disayangkan jika praktik perhatian penuh hanya diarahkan pada kenyamanan pribadi. Dalam tradisi Buddhis, perhatian penuh selalu terkait dengan welas asih (karuṇā) dan keterlibatan pada penderitaan makhluk lain.

Para guru seperti Thich Nhat Hanh dan Ajahn Chah menekankan bahwa melihat penderitaan dunia adalah bagian dari praktik spiritual. Jika mindfulness dipersempit menjadi self-healing, kita kehilangan dimensi sosial yang penting dalam Buddhisme.

3. Pemahaman Keliru tentang Harmoni

Beberapa komunitas Buddhis memaknai harmoni sebagai “menghindari konflik” dan “tidak mengkritik”. Walau lahir dari niat baik, sikap ini justru melemahkan daya kritis generasi muda. Banyak anak muda akhirnya ragu bertanya atau menyampaikan pendapat karena takut dianggap tidak sopan atau terlalu vokal. Padahal, bertanya adalah ciri dari kebijaksanaan.

Budaya “lebih aman diam” menutup ruang bagi diskusi dan pertumbuhan intelektual yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menghadapi persoalan sosial masa kini.

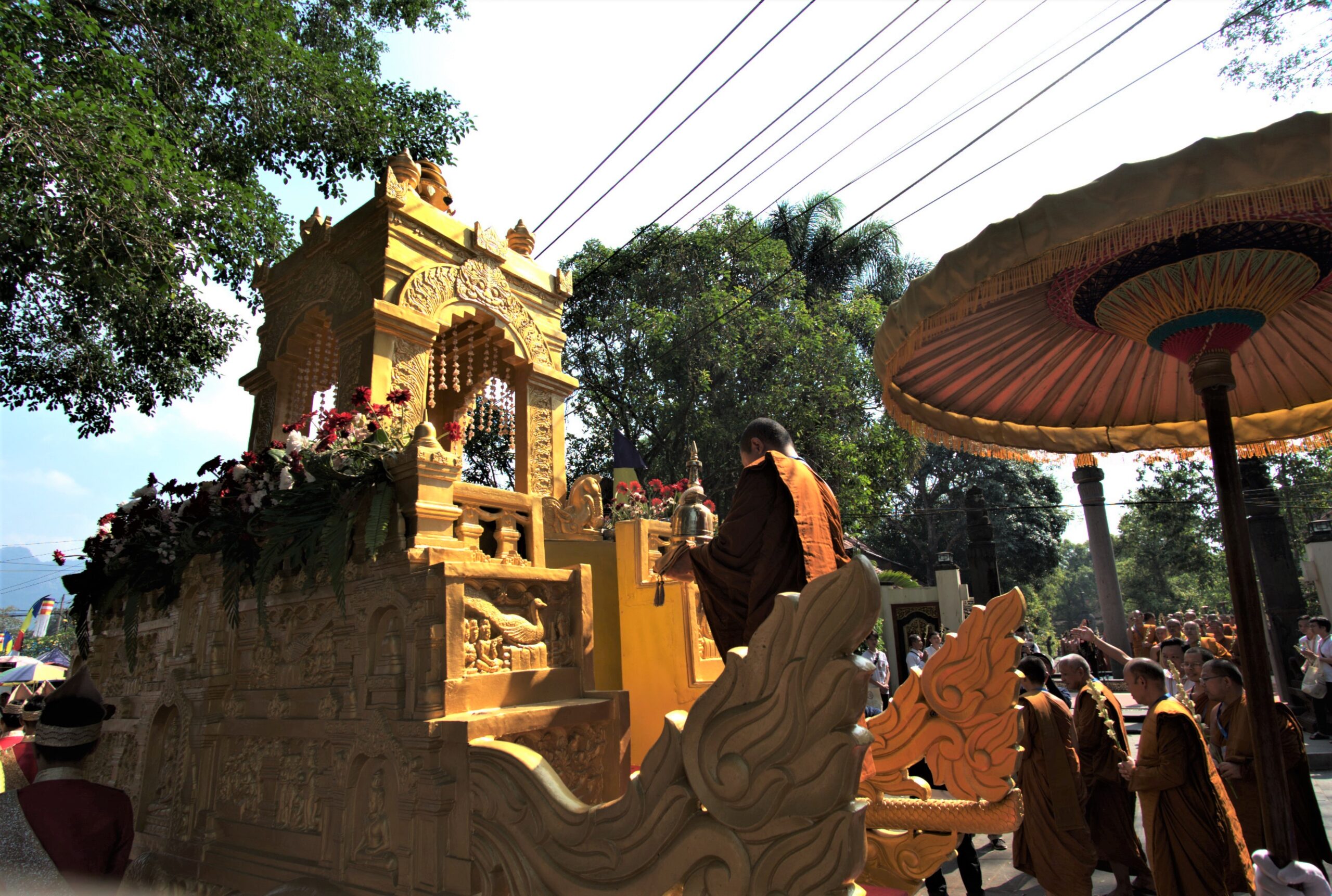

4. Minimnya Role Model Buddhis yang Aktif secara Sosial

Dalam beberapa agama, banyak tokoh muda yang aktif memperjuangkan isu lingkungan, kesetaraan gender, sosial-politik, atau kemanusiaan. Namun dalam komunitas Buddhis, figur-figur seperti ini masih jarang terlihat atau kurang mendapat sorotan. Tanpa panutan, anak muda kehilangan gambaran konkret bahwa menjadi Buddhis tidak bertentangan dengan menjadi vokal, kritis, dan aktif dalam perubahan sosial.

Lalu, Apa Solusinya?

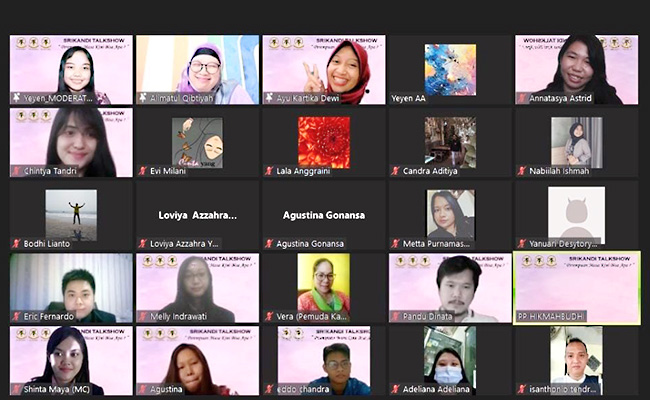

Untuk mengatasi rendahnya daya kritis kaum muda, komunitas Buddhis perlu melakukan transformasi budaya dan pendidikan. Pendidikan Dharma perlu dibuat lebih relevan dan kontekstual—bukan hanya diajarkan, tetapi dihubungkan dengan kehidupan nyata. Forum diskusi juga harus diperbanyak agar budaya bertanya dan berpikir kritis tumbuh sebagai bagian dari pembelajaran Dharma.

Rendahnya daya kritis ini bukanlah kesalahan individu, melainkan hasil dari budaya dan struktur pendidikan yang telah lama mengakar. Namun kondisi ini dapat berubah. Dengan memahami Dharma secara lebih luas, membuka ruang dialog, dan mendorong keterlibatan sosial, generasi muda Buddhis dapat benar-benar menjadi agen perubahan yang bijaksana.

Pada akhirnya, kebijaksanaan dalam Buddhisme tidak hanya diukur dari ketenangan batin, tetapi dari kepekaan melihat penderitaan dunia—serta keberanian untuk berusaha menguranginya.