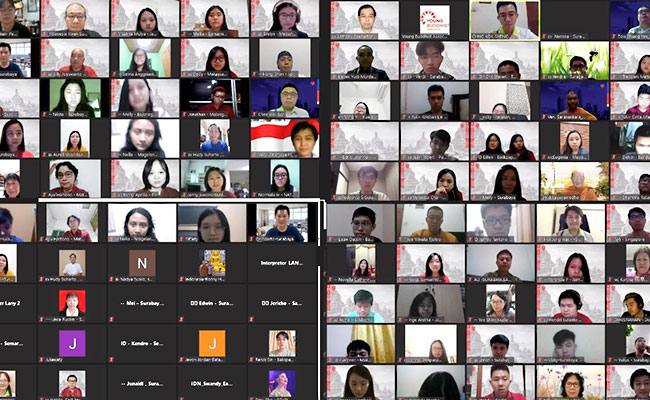

Suasana auditorium Gedung Ki Hadjar Dewantara Universitas Negeri Jakarta tiba-tiba saja riuh dengan suara tepuk tangan. Sebab, di hadapan mereka, telah hadir lima orang pembicara yang berasal dari lima agama yang berbeda, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Khonghucu.

Kehadiran lima pembicara itu bukannya bertujuan memperdebatkan hakikat ketuhanan dalam konsep agama masing-masing, melainkan “membedah” satu topik yang sangat aktual: “Pandangan Agama tentang Media Sosial yang Memengaruhi Kebiasaan Generasi Milenial”.

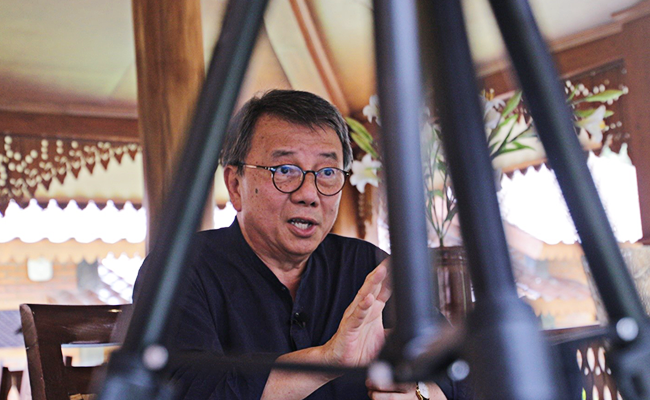

Dalam Seminar Lintas Agama (SELAMA) yang digagas oleh Keluarga Mahasiswa Hindu Buddha (KMHB) pada (9/6), selama empat jam, para pembicara memaparkan kebiasaan bermedia sosial lewat “kacamata” agama yang dianutnya. Pemaparan itu jelas menarik disimak. Sebab, sungguh jarang kita mendengar langsung pandangan agama tertentu dalam sebuah forum.

Apalagi, topik yang diangkat cukup “krusial”. Sebab, kini “kebebasan” bermedia sosial cenderung menjadi “kebablasan”. Media menjadi semacam “arena peperangan” yang baru. Buktinya, banyak tersebar berita hoax dan ujaran kebencian di dalamnya. Makanya, jangan heran kalau ada banyak orang yang dulunya “berteman” kini “bermusuhan”, lantaran terdapat perbedaan pandangan yang “menjurangi” keduanya.

Hal itulah yang sempat disinggung oleh Uung Sendana selaku Ketua Umum MATAKIN dalam uraiannya. Beliau menjelaskan bahwa semua itu ibarat “bonus” yang dibawa bersama perubahan. Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa perkembangan media sosial ialah sebuah keniscayaan. Ia adalah sebuah kepastian, yang terjadi akibat perubahan yang terus-menerus berlangsung di dunia.

Baca juga: Ujaran Kebencian di Media Sosial

Makanya, sebagai wujud hukum alam, kehadirannya “sukar” dibendung. Ibarat tiupan angin, ia akan terus mengalir menyusupi kehidupan masyarakat. Buktinya, ada begitu banyak media sosial yang muncul. Dulu mungkin orang mengenal medsos bernama friendster atau myspace.

Satu dekade kemudian muncul facebook dan twitter, yang keberadaannya “menggusur” saudara lamanya. Satu dekade berikutnya lahir instagram, dan demikian seterusnya. Makanya, seiring perkembangan teknologi, seperti satu larik puisi penyair WS Rendra, media sosial akan terus “hadir” dan “mengalir” di masyarakat.

Hanya saja, keberadaan medsos membawa dampak tertentu. Ibarat “yin” dan “yang”, ia mampu menimbulkan efek negatif dan positif, bergantung pada kebijaksanaan orang yang memakainya. Makanya, pembicara berikutnya, yaitu Pendeta Manuel E. Raintung selaku Ketua Umum PGI DKI Jakarta, sering “mewanti-wanti” masyarakat.

Sebab, keranjingan bermedsos bisa menimbulkan sifat narsis. Orang hanya berpusat pada dirinya sendiri dan mengabaikan Tuhan. Padahal, esensi Ajaran Kristiani ialah pelayanan pada Tuhan. Makanya, kemudian Pendeta Manuel menyebut kalau di tempat ibadah, ada larangan bagi jemaatnya untuk bermedia sosial. Semua itu dilakukan bertujuan meredam perilaku bermedsos yang cenderung narsistik.

Hal itu sejalan dengan uraian dari Suherman Widjaja selaku Direktur BVDI Universitas Prasetya Mulya dan President AMA Indonesia. Menurut beliau, meskipun punya “sisi gelap”, aktivitas bermedsos ria yang digandrungi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z ternyata punya sisi positif juga.

Sebab, perkembangan teknologi digital mampu menumbuhkan kepercayaan diri dan sikap toleransi. Betapa tidak! Dunia kini sudah sedemikian terbuka dan terhubung, sehingga proses komunikasi jauh lebih mudah. Berbeda dengan masa lalu, yang kerap “diwarnai” prasangka buruk.

Baca juga: Media Sosial dan Hilangnya Kewarasan

Maklum saja, pada saat itu, informasi hanya didapat media mainstreem seperti berita di tv dan radio. Sifatnya masih tertutup dan terbatas. Namun, kini orang bisa mengakses informasi dari sumber manapun berkat internet. Makanya, prasangka buruk dapat “dikikis” sebab orang bisa langsung mengonfirmasi kebenaran suatu pesan.

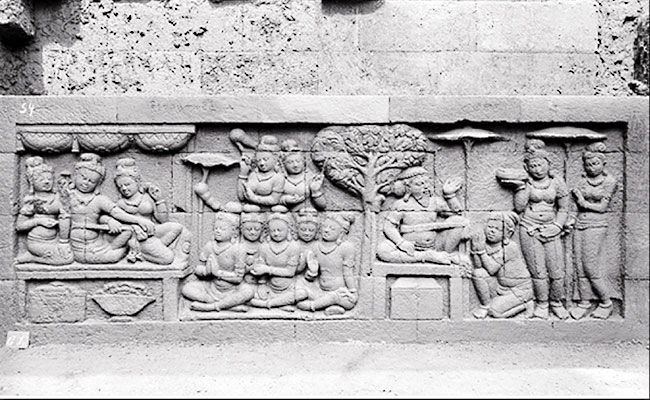

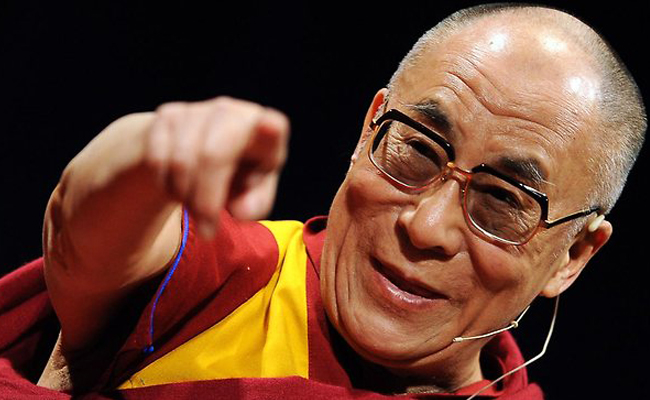

Hanya, kita mesti bijaksana dalam bermedia sosial. Prinsip “saring” sebelum sharing perlu dijalankan. Hanya dengan kebijaksanaanlah, kita dapat bermedia sosial dengan nyaman dan mampu menjalani hidup dengan damai walaupun terdapat kekisruhan di dalamnya. Seperti ujaran Buddha Sakyamuni: “Berbahagialah kita dapat hidup dengan tenang di antara yang penuh dengan kebencian. Di antara yang hidup penuh kebencian, kita berdiam dalam kedamaian.”

Kemudian, I Wayan Kantun Mandara selaku Ketua PHDI Jakarta Pusat, menambahkan bahwa cinta kasih juga perlu ditunjukkan dalam bermedia sosial. Sebab, hanya cinta kasih yang bisa memadamkan kebencian yang banyak “berkecamuk” di media sosial.

Makanya, menurut beliau, Ajaran Hindu sebetulnya berjalan linear dengan pertumbuhan medsos, asalkan penggunanya bisa mempraktikkan nilai-nilai agama, seperti cinta kasih dan toleransi.

Aspek demikian juga disinggung oleh Mulawarman Hannase selaku Sekretaris NU Jakarta. Menurut beliau, hendaknya setiap orang menerapkan etika dalam bermedia sosial.

Sebut saja, dalam hal penyebaran suatu pesan, ada tiga kriteria yang harus dicermati, yaitu (1) apakah pesan yang ingin disampaikan membawa hikmah bagi orang lain?, (2) apakah informasi yang hendak disiarkan memberi nasihat yang baik?, dan (3) apakah pesan tersebut diungkapkan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan baik? Andaikan ketiga kriteria itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, persoalan yang muncul saat bermedia sosial dapat diatasi.