Oleh: Latifah, Dosen STAB Kertarajasa

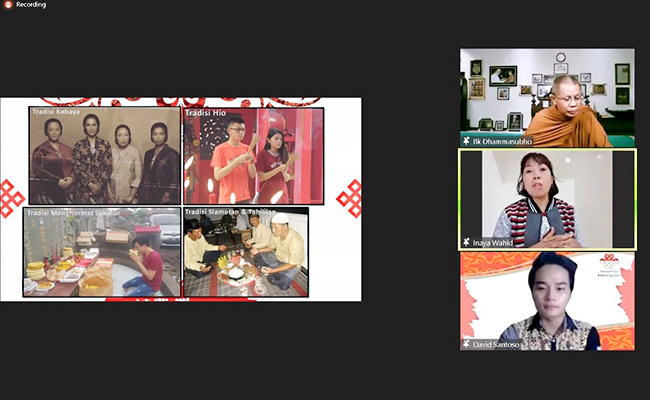

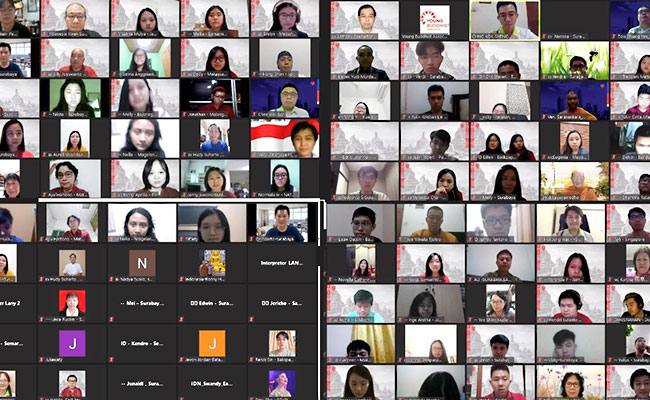

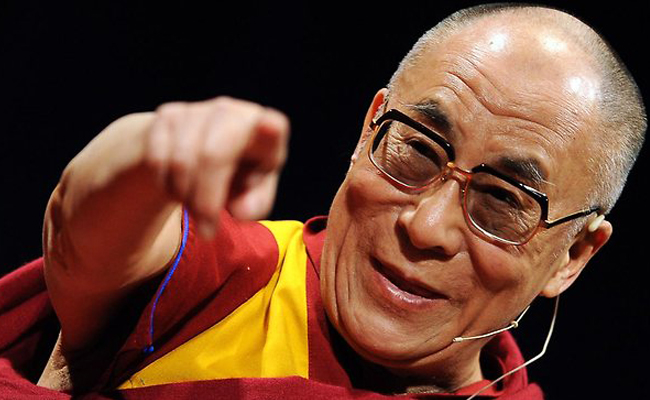

Dengan hati yang lapang dan pikiran terbuka, para akademisi dan praktisi Buddhis dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Guang Ming College, Filipina untuk mengikuti Pertemuan The 3rd International Scholar Conference on Humanistic Buddhism. Acara yang berlagsung pada 6-8 April 2025 ini terasa seperti sebuah keluarga besar yang sedang belajar bersama, saling berbagi dengan penuh welas asih tentang bagaimana Buddhadharma dapat menjadi pelita di tengah kerumitan dunia modern.

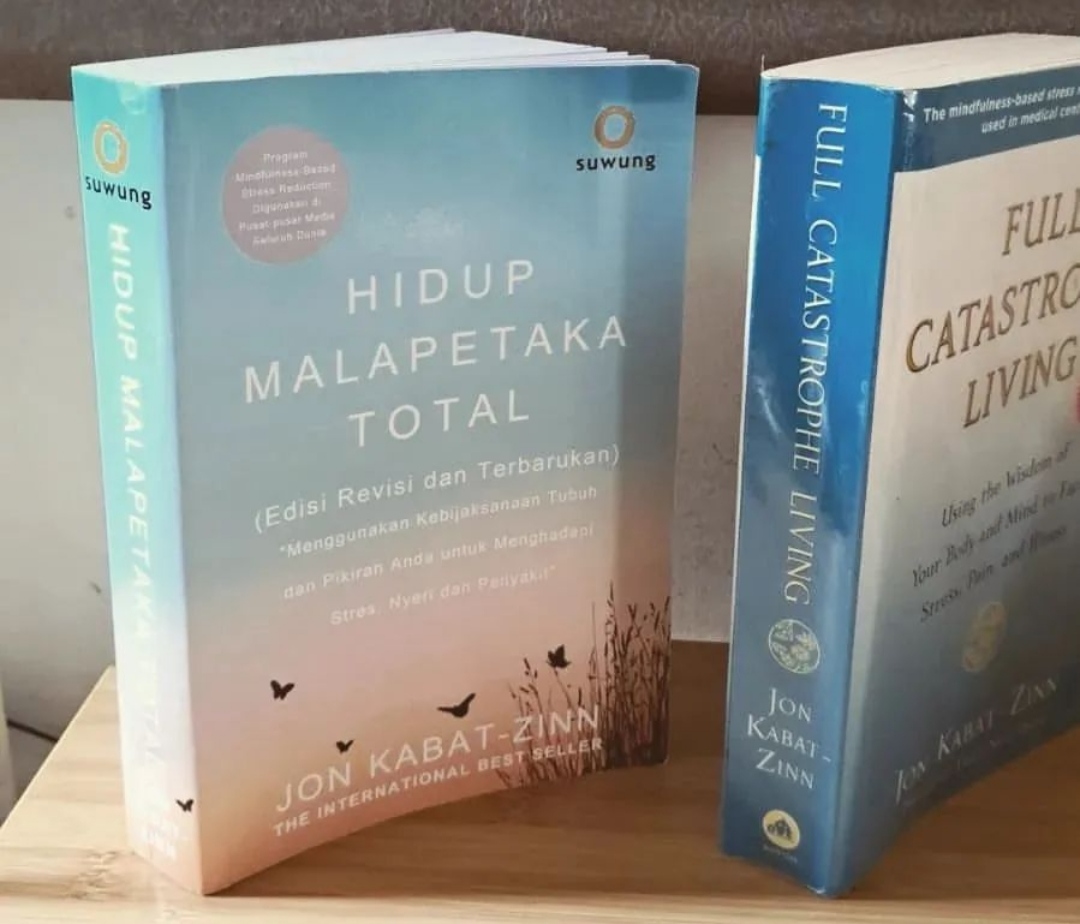

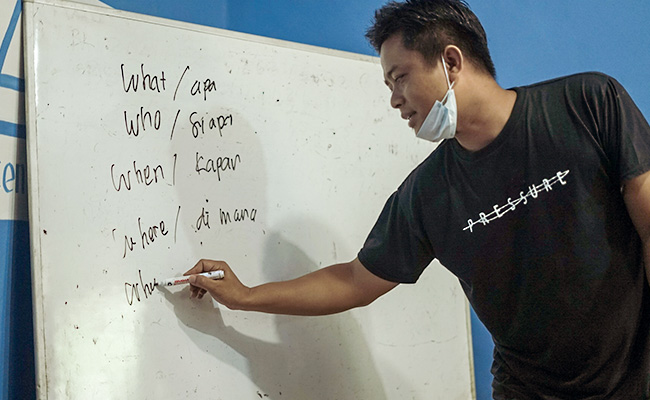

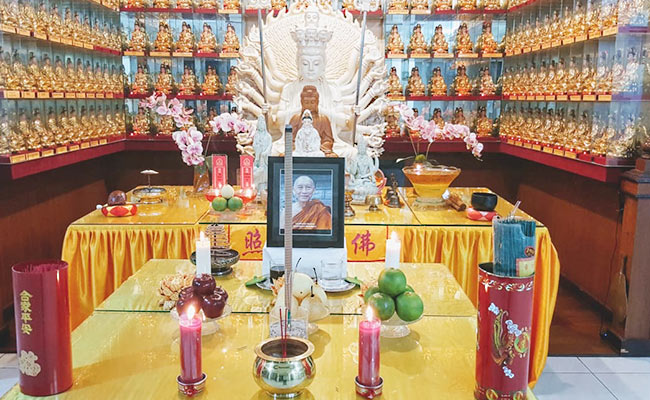

Konferensi yang diselenggarakan Fo Guang Shan ini bertujuan untuk memperdalam diskusi akademik seputar Humanistic Buddhism sekaligus mendorong pertukaran gagasan dan kolaborasi intelektual. Forum ini mendorong integrasi prinsip-prinsip Humanistic Buddhism dalam kajian akademik, serta menggali relevansinya dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Pelopor Humanistic Buddhism,” Mahaguru Hsing Yun, menekankan pentingnya “Cara Baru dalam Menyebarkan Dharma, yaitu pendekatan-pendekatan inovatif yang memudahkan orang untuk belajar ajaran Buddha. Metode yang terus dikembangkan ini, menurut beliau, menjadi sarana penuh kebajikan—bahkan setara dengan menyelamatkan satu kehidupan.

Karma Bukan Takdir: Dekonstruksi dan Aksi Sosial

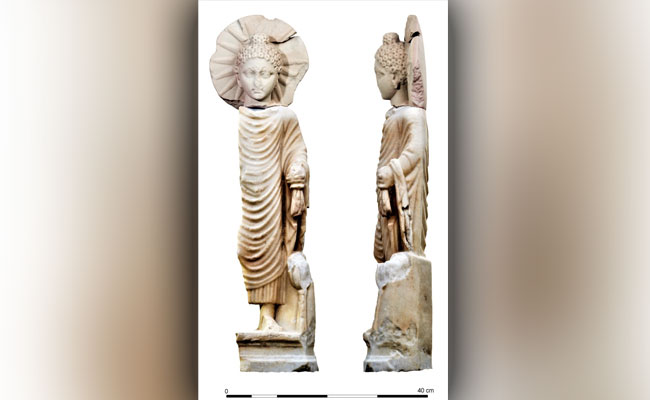

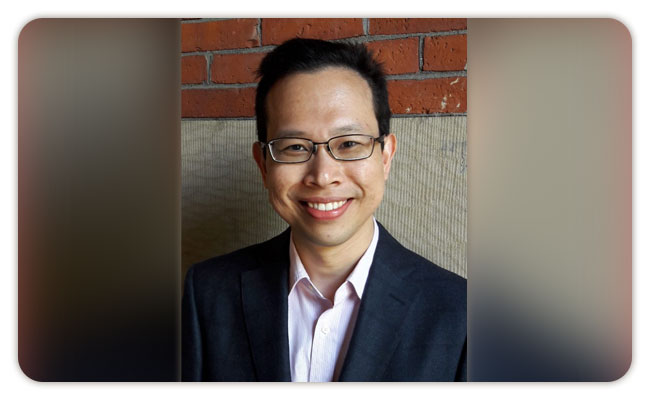

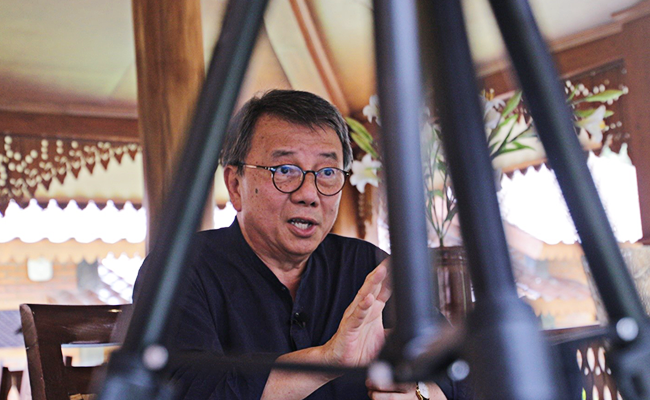

Dalam salah satu panel, Prof. Bee Scherer, pakar studi Buddhis dari Vrije Universiteit Amsterdam, mempresentasikan penelitiannya tentang karma, diskriminasi, dan hermeneutika pembebasan. Beliau menjelaskan bahwa karma bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah pelajaran tentang bagaimana setiap tindakan kita saling terhubung. Dalam presentasi berjudul “What Has Karma Got to Do with It?”, Prof. Scherer menekankan bahwa karma dalam ajaran Buddha bukanlah takdir pasif, melainkan aksi yang berjejaring kompleks. Mengutip Suttanipāta 654, ia menjelaskan bagaimana karma membentuk realitas individu dan kolektif, tetapi juga bisa menjadi alat untuk mengakhiri “othering” (peng-liyan-an) — praktik meminggirkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, minoritas gender, atau etnis.

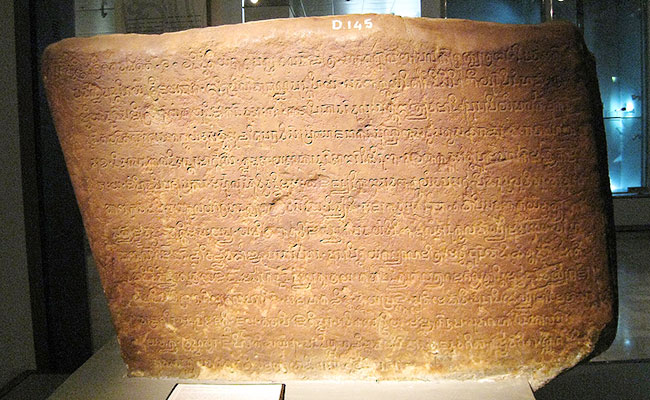

Ia mengemukakan kritik “scriptural ableism” — narasi diskriminatif dalam literatur Buddhis klasik yang menggambarkan disabilitas sebagai hasil karma buruk. Scherer menunjukkan bagaimana metafora seperti “kelahiran buta” atau “tubuh cacat” dalam Lotus Sūtra dan Suttanipāta kerap dipahami secara harfiah, padahal sejatinya adalah simbol kebodohan batin (moha).

“Karma adalah tentang niat dan responsibilitas. Ketidakadilan sosial adalah akumulasi karma kolektif (sādhāraṇa-karma) yang harus diubah melalui aksi nyata,” tegas Scherer.

Prof. Scherer membagikan “Five Steps of Buddhist Liberation Hermeneutics” sebagai kerangka untuk memahami Dharma secara lebih utuh. Langkah pertama mengajak kita merendahkan hati dengan mengakui keterbatasan pemahaman kita terhadap teks-teks kuno, karena setiap zaman memiliki konteks budayanya sendiri. Kemudian kita diajak membaca dengan hati yang lapang, berusaha menangkap makna di balik setiap kata tanpa terburu-buru menghakimi. Setelah itu, pencarian terhadap inti Dharma yang universal menjadi penting, membedakan antara kebenaran abadi dengan bentuk-bentuk budaya yang bersifat temporal. Pemahaman ini baru bermakna ketika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik penuh kesabaran, bukan sekadar wacana. Akhirnya, semua ini mencapai kepenuhannya ketika kita bersedia berkolaborasi dengan sesama, membangun dunia yang lebih baik melalui langkah-langkah kecil namun konsisten. Mengakhiri othering adalah tugas karma kita bersama. Diam atas ketidakadilan berarti ikut bertanggung jawab. “I did not kill Boren, but Boren is dead because of me,” ia memberi ilustrasi dengan mengutip kisah Boren dari Book of Jin. “Those who do not proactively work for social justice share in the karmic consequences of the suffering that social injustice brings,” pungkasnya.