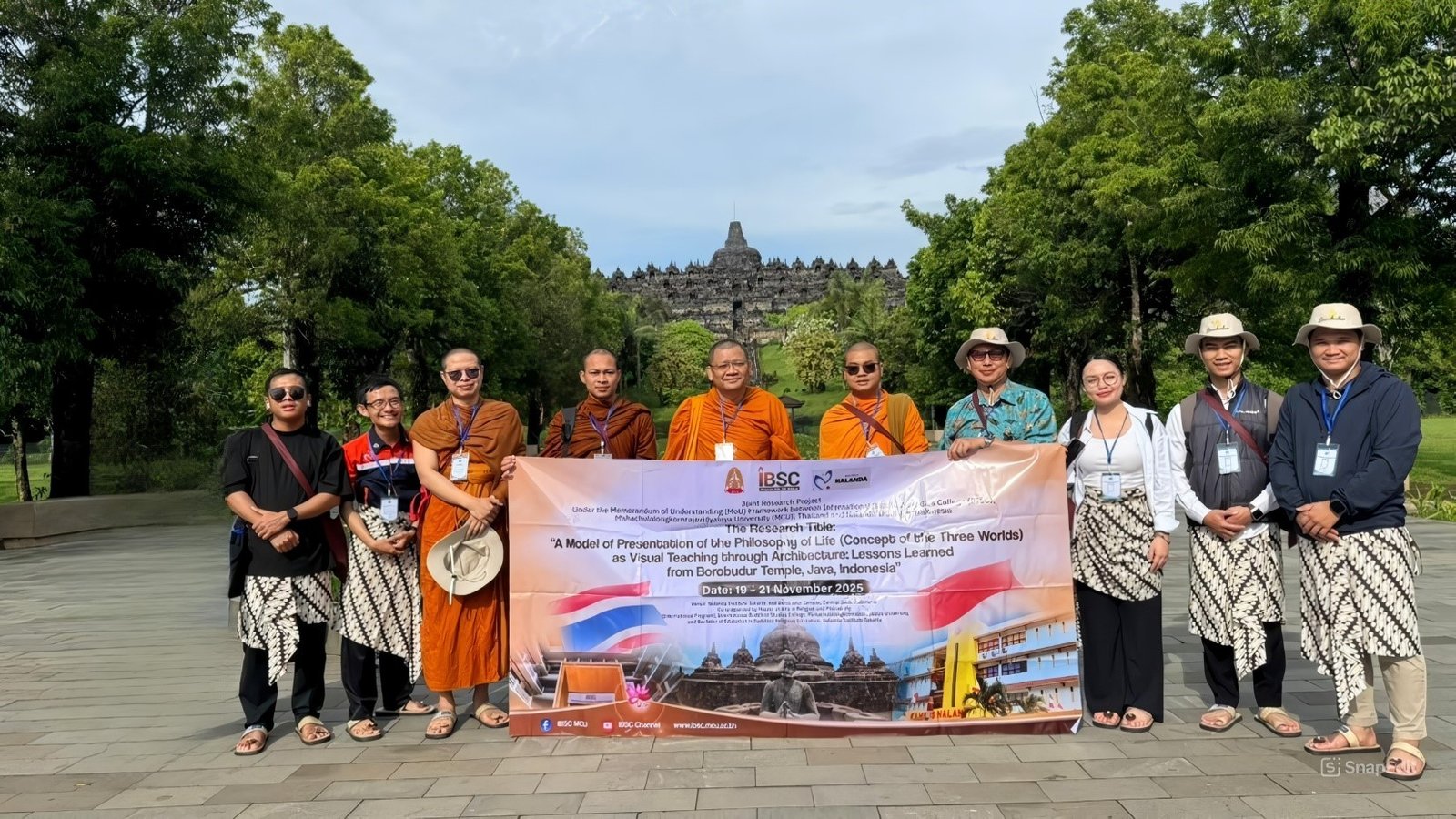

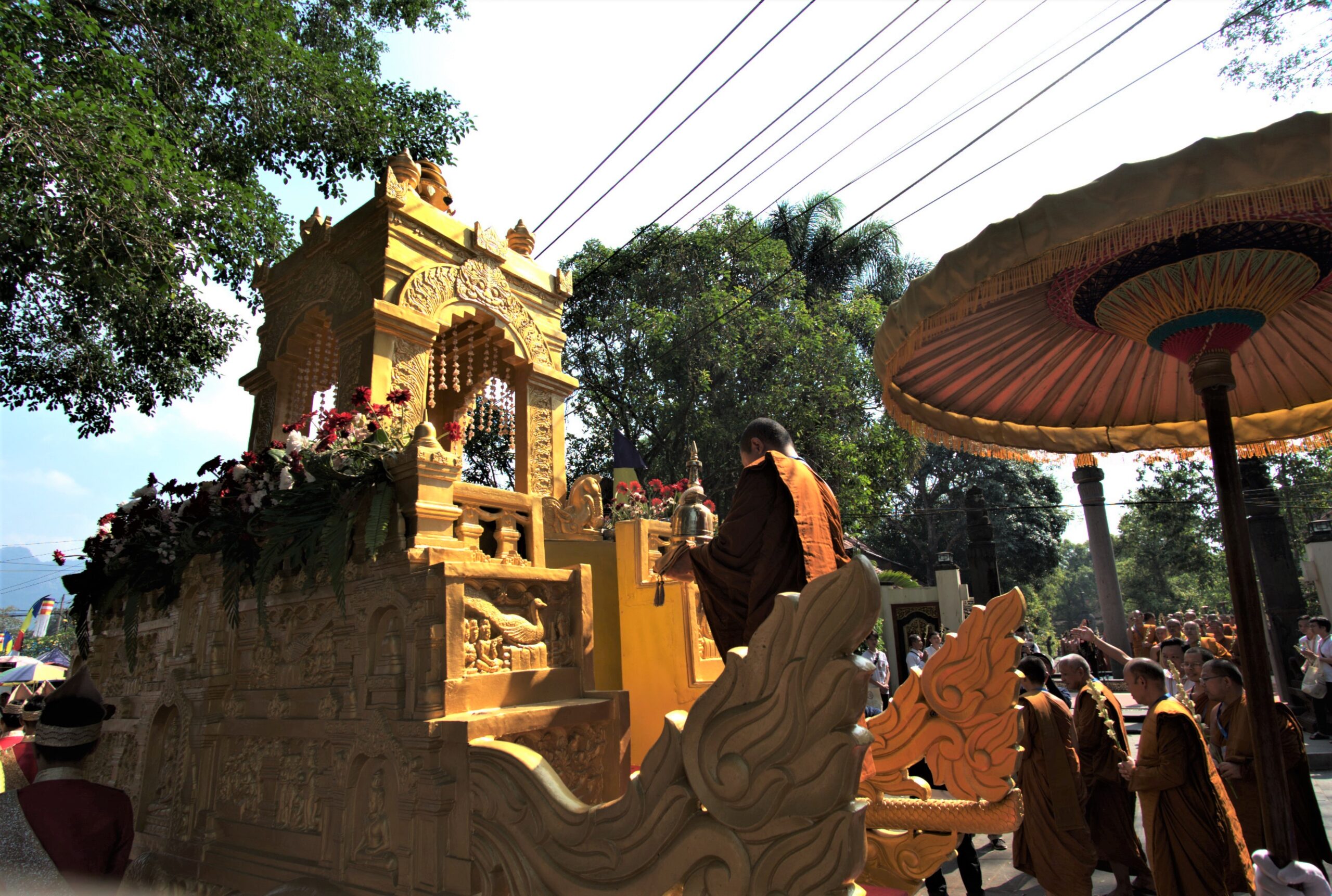

Salah satu warisan budaya yang dapat diraba (tangible cultural heritage) paling populer di Indonesia mungkin adalah Candi Borobudur. Propaganda Orde Baru menyebutnya sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia.

Berkat materi pelajaran di sekolah, warga Indonesia pun mengenal tiga level pembagian Borobudur, yakni Kamadhatu (alam hawa nafsu; kaki candi), Rupadhatu (alam berwujud; teras-teras di atasnya), dan Arupadhatu (alam tidak berwujud; puncak candi).

Konsep pembagian yang lazim disebut dengan Tridhatu itu hingga kini masih dipakai sebagai penjelasan resmi oleh pihak pengelola candi tersebut. Padahal ada banyak tokoh/cendekiawan buddhis termasuk dari Indonesia yang sudah menolak konsep itu.

Penolakan para tokoh

Tokoh seperti Salim Lee (Potowa Center), Biksu Bhadra Ruci (Sangha Agung Indonesia) hingga Bhikkhu Santacitto (Sangha Theravada Indonesia) pernah menyatakan ketidaksetujuannya kepada publik terhadap konsep Tridhatu Candi Borobudur.

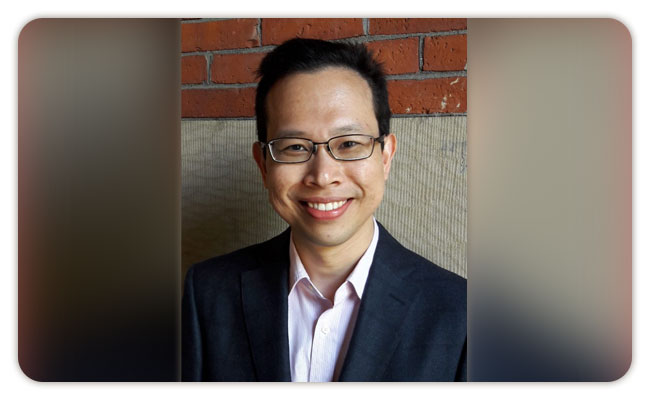

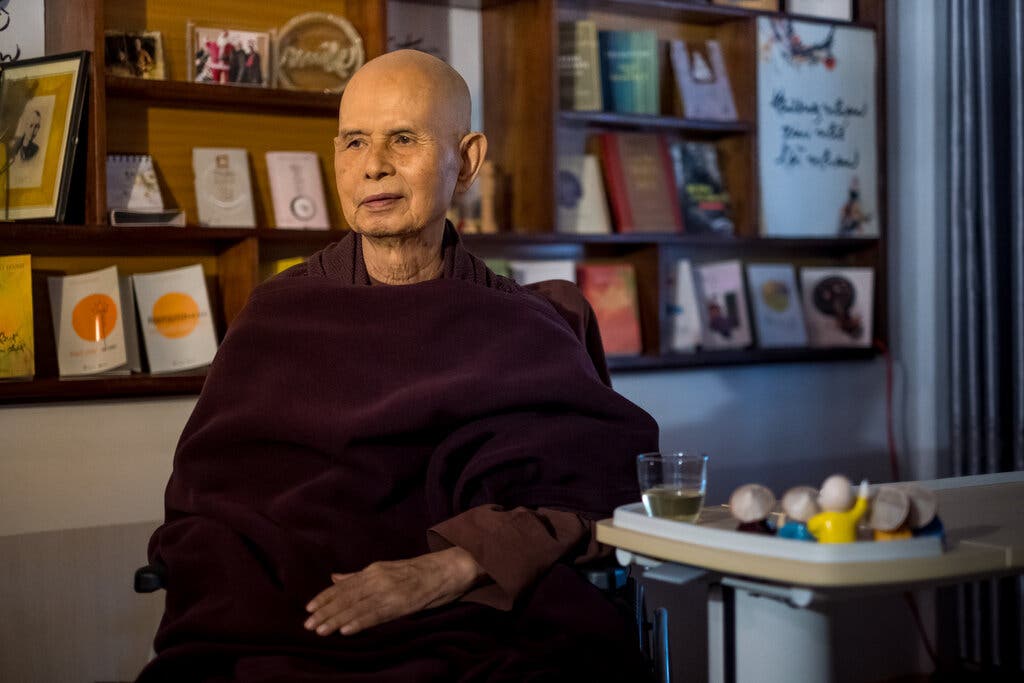

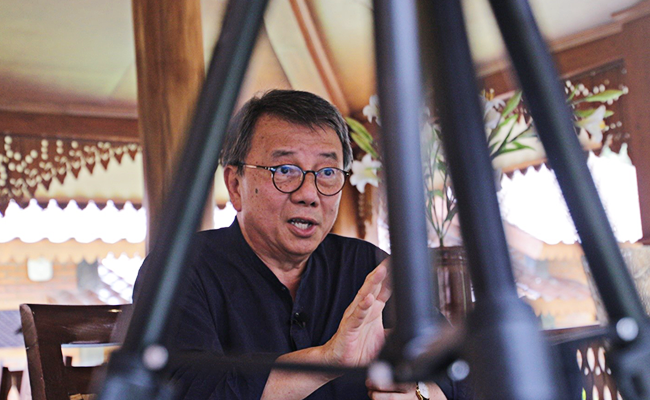

Satu lagi tokoh yang tegas menolak konsep Tridhatu adalah DR. Hudaya Kandahjaya. Dirinya merupakan salah satu dari banyak peneliti yang berhasil menguak asal-usul candi Borobudur dan mengapa bangunan itu didirikan, lewat disertasinya di Graduate Theological Union, Berkeley, Amerika Serikat.

Penafsiran yang keliru

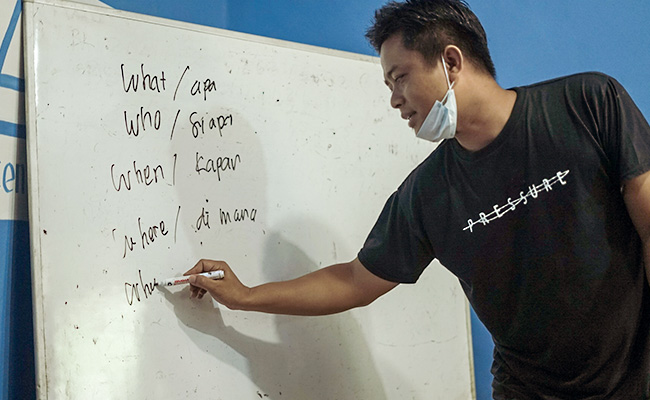

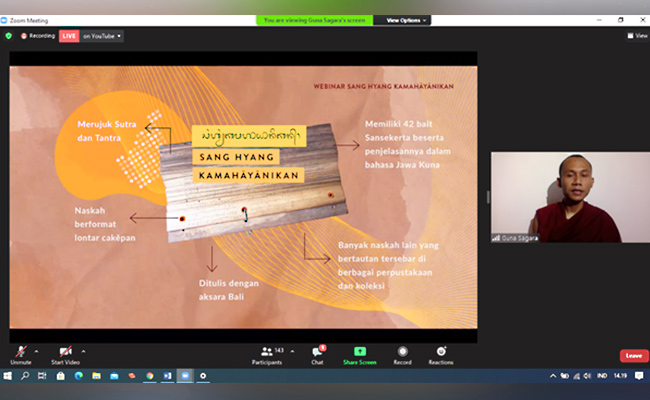

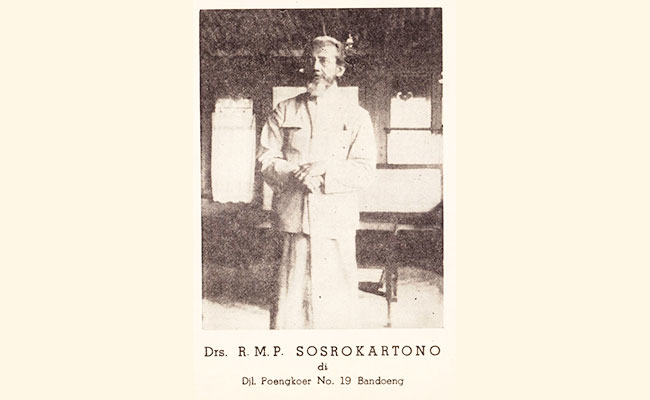

Kepada BuddhaZine, Hudaya menjelaskan bahwa konsep Tridhatu sendiri mula-mula digagas oleh W. F. Stutterheim (1892-1942), sarjana Belanda yang banyak mempelajari Indonesia. Menurut Hudaya, Stutterheim menemukan istilah-istilah ketiga dhatu itu dari kitab Sang Hyang Kamahayanikan (SHK), teks Jawa kuno yang bisa menjadi petunjuk untuk menjelaskan Borobudur. Namun, yang dilakukan Stutterheim keliru.

“SHK memang adalah sumber ilham Stutterheim. Tetapi Stutterheim tidak membaca SHK secara teliti, dan pada waktu itu terjemahan SHK berbahasa Belanda oleh J. Kats mudah ditafsir keliru,” ujar Hudaya belum lama ini.

Menurut Hudaya, sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, banyak yang sudah mencoba menafsir Borobudur. Tetapi, sayangnya, banyak penafsir itu sering gegabah. Mereka memasang anggapan bahwa mereka lebih tahu daripada maha acharya yang merancang dan membangun Borobudur.

Dan lebih parah lagi, mereka mengungkapkan pandangan atau tafsirnya tanpa menyertakan bukti. Hudaya menegaskan, agama Buddha zaman Borobudur tidak bisa sekenanya dipahami menurut sepotong pengertian yang kita ketahui sekarang.

“SHK punya sumber-sumber ajaran yang tidak banyak dikenal lagi di zaman sekarang. Ini membuat isi SHK semakin sulit dipahami. Tanpa mempelajari latar belakang SHK dan Borobudur secara berhati-hati, orang mudah larut ke penafsiran tak berdasar. Itu terjadi pada Stutterheim, dan banyak peneliti lain, karena pendekatan risetnya salah,” terang Hudaya.

Stutterheim menurut Hudaya bukan satu-satunya korban metodologi penelitian. Ada banyak. Sebabnya sederhana. Arsitek Borobudur dipandang sebelah mata. Penafsir sekarang menurutnya gampang mencomot konsep dari sana-sini, lalu menganggap mengerti yang dimaksud arsitek Borobudur dan bilang inilah Borobudur dan begini membacanya. Ini menurutnya terjadi pada Stutterheim dan banyak penafsir lain, baik yang mengetahui agama Buddha maupun tidak.

“Para penafsir demikian saya rasa agak congkak. Mereka agaknya tidak menyadari bahwa arsitek Borobudur itu seseorang yang keahliannya dan pengetahuannya jauh di atas rata-rata, dibanding dengan para pakar agama Buddha bahkan para master zaman sekarang.

Bayangkan kalau seandainya sekarang ini ada yang bersedia menjadi sponsor meminta satu dari para pakar atau master itu membangun sebuah candi. Mampukah mereka merancang dan membangun setara atau melebihi kemegahan Borobudur?

Jadi, ada baiknya bila kita mulai meneliti dengan merendah. Alih-alih menafsir sekenanya, ada baiknya bila kita mulai dengan belajar mencoba mengenali dan memahami gagasan arsitek Borobudur berdasar bukti dari Borobudur itu sendiri dan membolehkan data dari bukti-bukti itu berbicara,” tegas Hudaya.

Perwujudan tiga dimensi

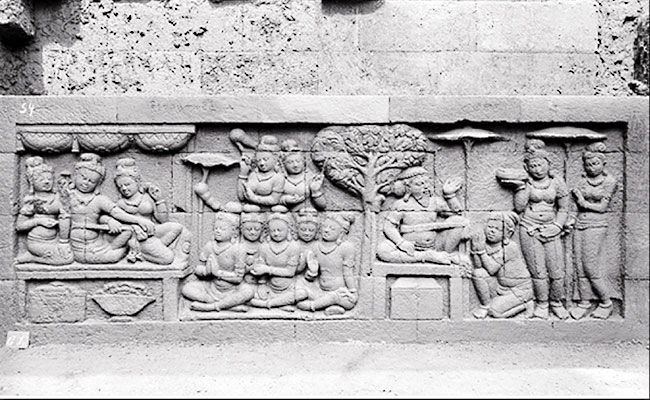

Setelah mempelajari Kitab SHK, Hudaya bisa melihat bahwa Candi Borobudur adalah perwujudan 3-dimensi dari ajaran di SHK. Kitab ini menurutnya mengungkap 4 tahap untuk meraih Kebuddhaan tertinggi. Borobudur sendiri menampilkan 4 tahap tersebut; Mahamarga (selasar lebar), Paramamarga (lantai persegi berlangkan), Mahaguhya (lantai melingkar berstupa berterawang), dan Paramaguhya (stupa induk).

“Tetapi empat tahap ini bukan satu-satunya gagasan di balik perancangan Borobudur. Borobudur memuat banyak sekali gagasan menyangkut ajaran agama Buddha yang sebagian di antaranya tidak lagi dikenal di zaman belakangan,” ungkapnya.

Ia meneruskan, jika Kitab SHK dibaca sebagaimana adanya, yang sering terjadi kalimat-kalimatnya tak bisa dipahami menurut pengetahuan agama Buddha yang diturunkan lewat tradisi sekarang, entah itu Theravada, Mahayana, atau bahkan Vajrayana.

Contohnya adalah konsep sepuluh paramita (dasaparamita) yang oleh SHK disebut gabungan dari enam paramita (sadparamita) dan empat paramita (brahmavihara). Kombinasi ini tidak dikenal di tradisi Theravada, Mahayana, bahkan Vajrayana sekalipun.

“Tetapi kalau kita telusuri jauh ke belakang ternyata ada kitab-kitab yang merekam dan mengajar demikian. Misalnya, kitab Aksayamatinirdesa-sutra yang dugaannya berasal dari sekitar abad ke-2 Masehi. Nah, kitab ini pada umumnya tidak digunakan lagi di zaman sekarang,” jelas dia.

Banyak konsep lain di SHK menurut Hudaya juga begitu keadaannya. Konsep-konsep di SHK seperti itu menurutnya hanya bisa dipahami lebih baik kalau kita mendapat petunjuk dari kitab-kitab tua yang tak terdengar atau tak terlihat batang hidungnya kini. Dari sini bisa disimpulkan bahwa SHK rupanya merekam ajaran tua, tetapi kemudian tradisinya terputus layaknya kitab-kitab tua lainnya yang tak dipakai sekarang.

“Jadi, untuk memahami SHK mau tak mau kita harus menggali dan menelusuri ajaran-ajaran tua tersebut. Ini tidak gampang, perlu waktu lama dan usaha keras. Tetapi mudah-mudahan pada waktunya kita bisa menguasai lagi ajaran tua yang terpendam di situ,” harapnya.

Dirinya berargumen, SHK tergolong ajaran Mantranaya, setara dengan aliran Zhenyan di Tiongkok dan Shingon di Jepang. Meski demikian, SHK merekam versi ajaran Buddha yang khas dan unik. Dan sampai saat ini Hudaya belum menemukan padanan persisnya di Tiongkok ataupun di Jepang, bahkan di Tibet.

“Ada rekaman cerita yang memberi petunjuk hilangnya sumber tertulis di perpustakaan [mahavihara] Vikramasila sebelum Atisha. Sebaliknya, SHK rupanya merekam yang lebih tua daripada yang tersimpan di Vikramasila waktu itu,” ungkap dia.

Hudaya menambahkan, orang di zaman sekarang cenderung merasa lebih pandai dan memandang orang zaman dulu tidak punya cukup pengertian, termasuk tentang agama Buddha. Menurutnya ini cara pandang dan cara berpikir yang keliru.

“Kalau cara berpikirnya begini, salah-salah Sakyamuni bisa dipandang tidak tahu agama Buddha, karena kita sekarang sudah punya segala macam teknologi dan bisa baca semua kanon agama Buddha. Biarpun kita sudah sangat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kita masih jauh tertinggal dalam hal ilmu dan teknologi spiritual, padahal agama Buddha bertumpu pada ilmu dan teknologi spiritual ini,” tandas Hudaya.