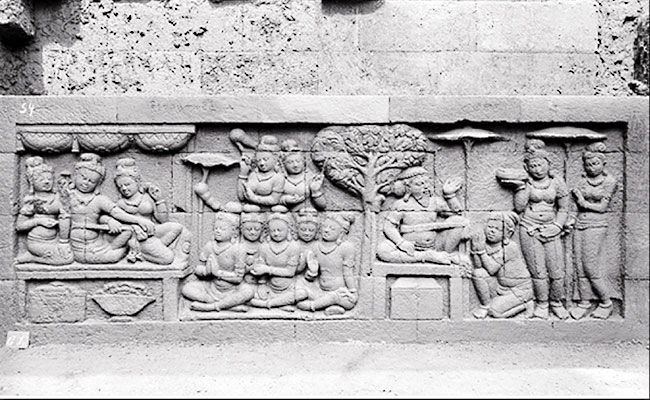

Upacara Sraddha yang menjadi tradisi dari Kerajaan Majapahit rupanya ditiru esensinya lewat ritual Grebeg Kraton Jogja yang masih lestari hingga kini. Kedua upacara tersebut menyandikan konsep filosofi mandala lingkungan politik berdasarkan ajaran Siwa-Buddha.

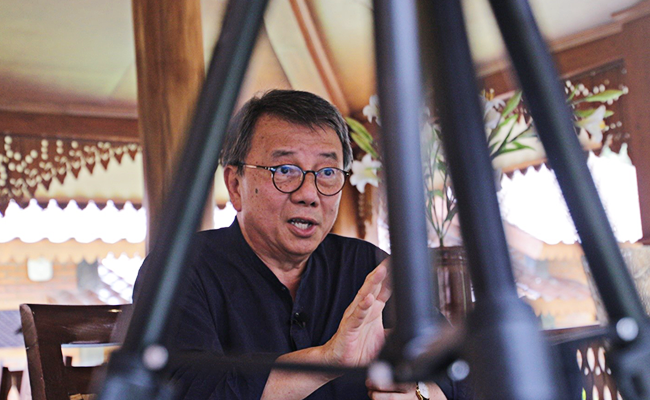

Hal tersebut disampaikan Prof Suhardi, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM dalam Seminar Peringatan 725 Tahun Majapahit: Warisan Budaya Majapahit Pelestarian Dalam Perspektif Lingkungan. Acara digelar oleh Fakultas Ilmu Budaya UGM di University Club UGM, Selasa (27/11).

Kedua upacara menurut Suhardi mencerminkan peran politik dengan cara menghadirkan semua penguasa negara bagian, semua bupati dan adipati. Kedua upacara juga menyajikan fungsi-fungsi kemasyarakatan, dalam bentuk penyebaran berkah dari raja kepada rakyatnya.

Baca juga: Sadranan Upacara Ratusan Tahun yang Ada di Jawa

Suhardi menjelaskan pada masa itu Sraddha dilakukan untuk memperingati wafatnya seorang tokoh. Adalah Rajapatni atau Ratu Gayatri, nenek Hayam Wuruk, yang kematiannya diperingati secara besar-besaran dan dicatat secara runtut oleh Mpu Prapanca.

“Ini sifatnya insidentil. Seperti upacara nyewu. Yang lebih rutin adalah upacara kelahiran Siddharta, dan diselenggarakan tiap tahun,” jelasnya.

Sraddha ini menurutnya lantas menjadi model atau prototipe Grebeg Kraton Ngayogyakarta dan Surakarta. Bedanya, dalam Sraddha, pihak keluarga atau kerabat raja harus hadir semua, membawa upeti. Kehadiran itu mempunyai perspektif politik dan ekonomi.

“Pembiayaan Sraddha sepenuhnya ditanggung rakyat melalui upeti. Jumlahnya jauh lebih besar dibanding biaya upacara. Sehingga sisanya menjadi milik kerajaan,” terangnya.

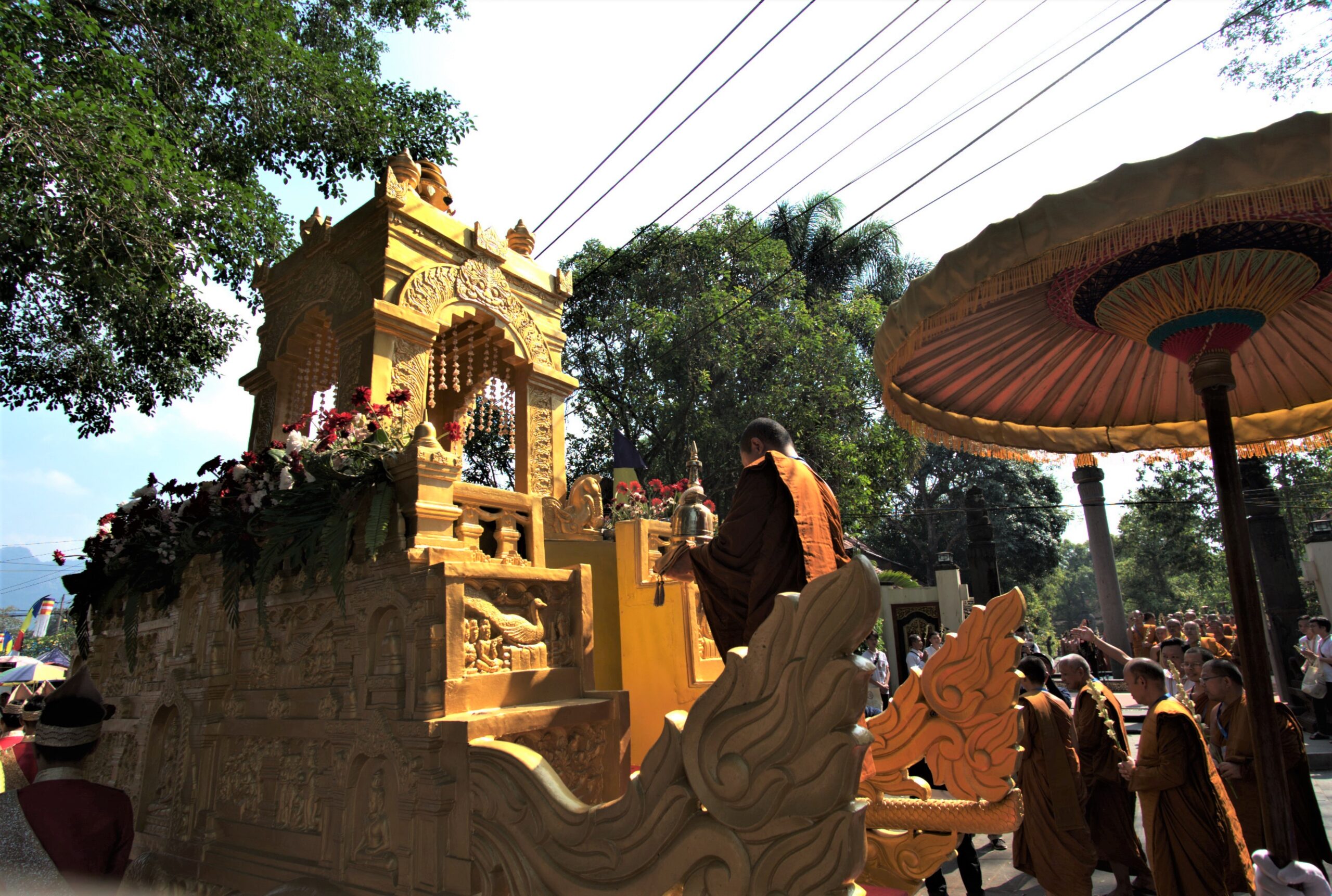

Ia menjelaskan, Sraddha digelar tujuh hari berturut-turut, begitu juga grebeg Maulud Kraton Jogja, yang menurutnya juga digelar tujuh hari berturut-turut. Bedanya, dahulu masyarakat membawa upeti, makanan, dan cinderamata. Sementara saat ini, Grebeg justru disediakan Kraton untuk untuk diperebutkan masyarakat.

Namun ia memberi informasi, perebutan atau rayahan gunungan merupakan gejala budaya baru pasca kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, gunungan dibagikan pada pejabat/penguasa, dan abdi dalem, tidak langsung untuk masyarakat.

“Baru pada kebijakan Sultan [Hamengku Buwono] IX, filosofinya takhta untuk rakyat, sehingga gunungan dibagi, rakyat bisa memperoleh berkah,” ungkapnya.

Gunungan Kakung maupun Putri yang diarak dari Kraton Jogja ke Masjid Gedhe merupakan simbol lingga dan yoni. Tembakan salvo di antara pengarakan Gunungan Kakung dan Putri adalah sebagai prinsip kosmogoni, perkawinan bapak angkasa, dan ibu pertiwi. “Hasilnya adalah kesuburan,” jelas dia.

Gunungan menurutnya dibuat berdasar konsep mandala. Begitu pula keberadaan Kraton Jogja, yang memakai kosmologi dewata ala Majapahit. “Kraton Jogja memakai prinsip kiblat papat limo pancer. Ada empat kabupaten dan di tengahnya ada satu kotamadya,” terangnya.