Udara dingin menyelimuti kota metropolitan, kota dengan banyak gedung pencakar langit yang berdiri berjajar menjulang ke atas hampir melampaui awan. Di atas tanah terlihat kendaraan beroda berlalu lalang, ada yang kecil dan tak sedikit juga yang besar ikut serta meramaikan bunyi mesin kendaraan.

Di dalam tanah ada kereta monorel dengan kecepatan tinggi sedang melintasi banyak lorong, dan di dalamnya dipenuhi oleh umat manusia yang berdesakan dan berhimpitan layaknya ikan sarden di dalam kaleng. Di pusat kota kaum manusia berduyun-duyun menyusuri jalan-jalan di trotoar, menyebrangi lalu lintas yang padat, meramaikan hiruk pikuk kota besar yang hampir tak pernah terlihat sepi.

Seperti halnya musim dingin yang dilalui kota metropolitan setiap tahunnya, banyak dedaunan yang mengering bergelantungan di ranting-ranting pohon, sebagian dedaunan terbang tertiup angin dan berjatuhan di atas tanah yang mulai mengering.

Roman bumi di sana terlihat lesu dan tak lagi berseri. Wajah muram di pelataran kota itu tampaknya belum juga kedatangan kapas putih dingin yang jatuh dari langit. Langit luas yang kini kelihatannya tak lagi biru; bukan mendung; bukan pula tertutup awan putih, namun berselimut udara asap dan abu.

Pada musim dingin, asap polusi yang berasal dari pabrik-pabrik dan kendaraan di kota kini bercampur dengan asap polusi dari mesin penghangat. Walaupun demikian masyarakat kota itu membutuhkannya, udara dingin terlalu dingin buat mereka, terlebih di tahun-tahun yang kini musimnya tak menentu, dan musim dingin saat itu adalah musim dengan udara terdingin yang pernah ada, serta datang lebih awal dari seharusnya.

Di tengah-tengah hiruk pikuk kaum manusia dan kendaraan beroda, di sebuah pohon di sekitar taman kota, terdapatlah sebuah sarang burung yang nampaknya setengah rusak tersapu oleh angin semalam. Di sarang yang bertengger di atas dahan pohon Maple itu terdengar suara, “Crip… crip… crip…” kicauan dari anak burung yang berada di samping induknya.

Suara kicauan itu terdengar seperti nyanyian merdu kegembiraan bagi telinga kaum manusia di sekitarnya, namun ternyata kicauan itu berasal dari tangisan si anak burung yang hampir kehilangan induknya, “Ibu jangan mati dulu, jangan tinggalkan aku,” katanya.

Si anak burung melihat ke sekeliling, berharap ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya, namun jarak pandangnya terlalu pendek. Saat itu hari mulai petang tetapi terlihat seperti sudah malam, dan dunianya yang biasa berwarna-warni kini telah berubah menjadi sepenuhnya putih dan abu-abu.

Tanpa berpikir panjang si anak burung pun mulai mengepakan sayapnya terbang mengitari pohon-pohon di taman, mencari ranting-ranting kecil dan dedaunan kering yang berserakan di tanah, lalu membawanya ke sarang.

Tak lama sarangnya pun sudah dipenuhi oleh ranting-ranting kecil dan dedaunan kering. Dijalinnyalah satu-persatu dedaunan dan ranting-ranting itu hingga membuat sarangnya berbentuk seperti gua kecil. Si anak burung berharap ibunya bisa terlindung dari udara luar yang dingin dan berbau menyengat itu.

Tetapi, ia hanya seekor anak burung, polusi udara tak mampu dihalaunya, ibunya pun tak lama kemudian mati. Anak burung menangis sejadi-jadinya, menangisi kepergian ibunya yang sudah agak tua dan paru-parunya sudah tidak mampu lagi menampung udara berasap.

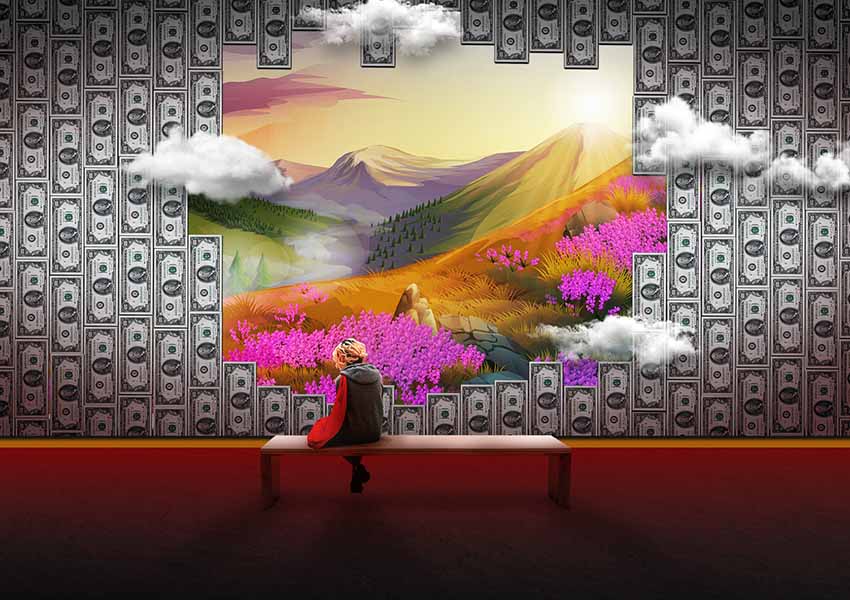

Kini si anak burung hidup sebatang kara di sarangnya. Ia merindukan saat-saat bahagia bersama keluarganya terbang mengelilingi pohon-pohon hijau yang beratapkan langit biru. Kini dunianya begitu cepat berubah, terlebih sejak dua bulan yang lalu berdiri sebuah pabrik berproduksi semen, salah satu bahan yang dipakai oleh kaum manusia untuk membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, kompleks perumahan kaum manusia, dan menambah banyak lagi pabrik-pabrik bercerobong asap yang mengepul setiap harinya.

Anak burung yang terbiasa hidup di dalam hutan kini terpaksa berpindah ke sebuah pohon di taman yang luasnya pun tak seberapa.

Di dalam kesedihannya itu ia pun mulai mengingat satu persatu teman lamanya, ada parkit hijau, kutilang coklat, burung pelatuk, dan paman Parot yang dulu menjadi tetangganya di hutan.

Masa-masa hidup di hutan adalah masa-masa paling membahagiakan baginya. Hingga kemudian seketika saja tempat tinggal mereka diambil alih dan dirusak oleh kaum manusia, lalu dijadikan kompleks perumahan, gedung-gedung tinggi serta mall-mall besar tempat berbelanja. Sejak saat itulah mereka semua kini hidup saling terpisah jauh satu dengan yang lainnya.

Hari berlalu, walaupun kegundahan masih saja meliputi isi di kepalanya yang kecil, namun ia memutuskan untuk terbang dan tak mau berlama-lama menetap di sarangnya. Ia tak boleh terus diridung kesedihan. Selain harus mencari makan, ia pun harus tetap bertahan hidup demi mempertahankan rasnya agar terhindar dari kepunahan.

Anak burung pun terbang… terbang… dan terbang jauh sekali hingga hampir meninggalkan perbatasan kota. Sejauh ia terbang sejauh itu pula kepulan asap putih mengikutinya, hingga hinggaplah ia di sebatang pohon kering di pinggir sebuah aliran sungai yang hampir kering. Tiba-tiba saja ia mendengar suara teriakan, “Tolong…! Tolong…!” “Eh suara apakah itu?” batinnya.

Ia pun terbang menyusuri sungai mengikuti sumber suara tersebut. Kemudian dilihatlah olehnya seekor ikan sungai berukuran genggaman tangan manusia yang tersangkut dan masuk ke dalam plastik di antara bebatuan dan tak mampu keluar.

“Burung kecil tolonglah aku!” Pintanya kepada si anak burung. “Bagaimana kau bisa masuk ke sana?” Tanya anak burung. “Ketika aku sedang makan, tiba-tiba saja barang asing ini terbawa arus dan aku masuk ke dalamnya. Kau lihatkan tempat kami sekarang dipenuhi oleh barang-barang asing dari bangsa manusia!” Jawab si ikan. “Iya… iya… kalian bangsa ikan ternyata nasibnya tidak jauh berbeda dengan bangsa kami para burung.”

“Kini alam air dan alam udara sudah tak lagi layak di huni….” Kata anak burung sambil mendesah. “Aku ingin membantumu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya.” Lanjutnya lagi “,Tolong pikirkanlah sebuah cara agar aku bisa keluar dari sini, kumohon jangan tinggalkan aku, anak-anakku sekarang pasti sedang menunggu kedatanganku.”

Seketika saja anak burung teringat akan nasibnya yang sebatang kara, kepergian ibunya semalam sungguh membuatnya sedih dan ia tak mau anak-anak ikan pun ikut sedih karena kehilangan orangtuanya.

“Keluarlah melalui tempat kau masuk!” Seru anak burung. “Aku sudah berusaha, namun barang asing ini membuatku bingung dan sulit berenang. Burung kecil, aku tahu bahwa bangsa ikan dan bangsa burung tidaklah sepenuhnya berteman, tapi aku mengenali kaum sejenismu tidak pernah bermusuhan dengan kaum kami.

“Hari ini aku sedang tidak beruntung saja, di lain waktu jika ada kesempatan aku pasti akan membalas budi baikmu.” Sahut ikan sungai pasrah. “Bagaimanapun aku pasti membantumu, aku hanya belum tahu bagaimana caranya. Aku tak mau melihatmu senasib seperti paman kura-kura yang belum lama aku temui.” Teringatlah olehnya seekor kura-kura yang pernah ia temui di dekat hamparan sungai kota sebulan lalu.

“Apa ia tersangkut seperti aku juga?” Tanya si ikan. “Iya namun nasibnya lebih menyedihkan, badannya tersangkut ke dalam sebuah benda asing berbentuk lingkaran ketika ia sedang berenang.”

Benda itu berwarna putih dan agak keras, menggigitnya pun kurasa mustahil. Setiap hari ia berusaha mengeluarkan tubuhnya, namun lama tak membuahkan hasil. Saat itu ia masih kecil hingga sampai setelah dewasa dan bertambah besar pun benda itu masih menempel di tubuhnya, dan akhirnya mengubah bentuk tubuhnya menjadi aneh.

Tubuhnya tidak lagi bulat tidak juga lonjong, tidak berbentuk seperti kaumnya. Selain menjadi sulit berjalan, ia pun selalu diejek oleh sebagian kaumnya dan hewan lain yang melihatnya.” Cerita si anak burung merasa kasihan.

Sejenak saja dia lupa akan kesedihan yang dialaminya sendiri, energi pikirannya semua diarahkan untuk berpikir mencari cara membatu si ikan. Lalu seketika saja, “Aku tahu, Eurika!” seru anak burung layaknya seperti seorang Archimedes menemukan jawaban atas pencahariannya. Burung kecil itu pun mulai mematuki kantong plastik tempat ikan sungai tersangkut di dalamnya.

Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membuat sebuah lubang kecil, hingga akhirnya hari kembali petang dan perlahan-lahan mulai gelap. “Burung kecil kau kembalilah ke sarangmu, hari sudah mulai gelap, kau akan sulit melihat nantinya.” Pinta si Ikan sungai. “Di sini amat dingin, pulanglah dan kembalilah esok hari.” Sahutnya lagi. “Tinggal sedikit lagi, kau pasti bisa keluar!” seru si burung meyakinkan.

“Waktumu tidak akan cukup, kau harus pulang jika tidak kau akan mati kedinginan, atau mati dimangsa hewan malam.” Desak si ikan. “Baiklah, aku berjanji akan kembali esok hari.” Sahut anak burung, lalu terbanglah ia kembali ke sarangnya.

Keesokan harinya seperti biasa matahari di ufuk timur mulai muncul, namun temaran keemasan warnanya tertutup rapat oleh segumpalam asap putih yang semakin lama semakin berubah menjadi warna abu-abu.

Burung-burung mulai berkicau layaknya menyambut sang mentari, akan tetapi kicauan mereka semakin lama semakin ramai. Burung-burung kutilang berkicau, “Ayo lekas kita pergi ke tempat lain!” Burung merpati berteriak, “Ayo terbang beramai-ramai dan jangan ada yang terpisah.” “Berbahaya cepat pergi!” seru burung-burung lainnya bersahut-sahutan.

Insting si burung kecil pun merasakan bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi dan mengancam hidupnya. Ia pun bergegas terbang meninggalkan tempat itu, hingga tak lama kemudian “Bummm”. Terdengarlah bunyi ledakan besar di salah satu pabrik kimia berjarak 5 kilometer dari taman kota.

Dari kejauhan terlihatlah sudah asap berwarna mengepul ke atas, lidah api menari-nari di angkasa, langit berubah warna menjadi merah maram dan hujan abu muncrat dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Burung kecil secepat mungkin terbang menjauhi tempat yang udaranya mulai tercemar itu.

Di dalam perjalanan ia melihat begitu banyak bangsa manusia sedang berlarian dengan penutup kain di wajahnya, beberapa menutupi hidungnya dengan tangannya, sisanya berlari tunggang langgang menenteng bawaannya. Suasana terlihat mencekam, ada manusia yang berteriak, ada yang menangis, dan ada pula yang sedang menggendong anaknya sambil ketakutan.

Tiba-tiba saja anak burung teringat akan janjinya kepada ikan sungai. Ia tidak bisa meninggalkan ikan sungai sendirian terjebak di dalam sana dengan polusi udara yang akan segera sampai ke tempatnya.

Segera saja ia memutar haluannya dan terbang menuju sungai tempat si ikan berada. Ia pun terbang… terbang… dan terbang secepat mungkin dan sampailah di pinggir sungai. Ikan sungai melihat anak burung datang hatinya merasa lega namun juga khawatir, “Burung kecil mengapa kau datang, cepatlah pergi!” Serunya.

“Walaupun aku tidak mengerti apa itu udara, tapi Aku sudah tahu udara di tempatmu berada bisa membunuhmu dalam seketika!” “Tidak! Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan menepati janjiku membantumu keluar dari sana.” Sahut si anak burung sambil terus mematuki kantung plastik yang sudah sedikit berlubang itu dengan paruhnya.

Angin mulai bertiup membawa segumpalan asap penuh racun menuju arah tempat ia berada, namun si anak burung tak berhenti mematuk, ia mematuk dan mematuk hingga akhirnya lubang di kantong plastik sudah cukup besar bagi si ikan sungai untuk mampu keluar.

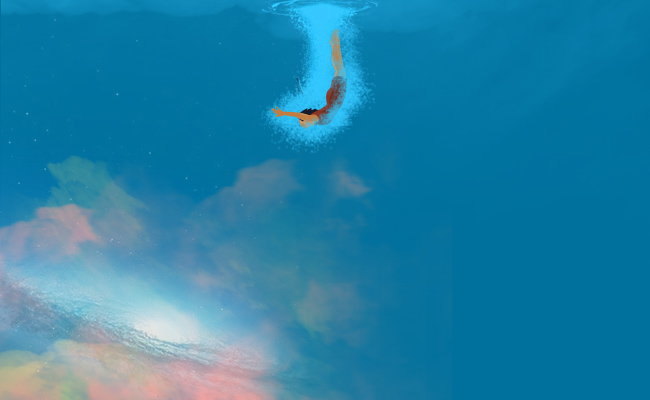

“Aku sudah bisa keluar burung kecil, kau cepatlah terbang, terbanglah yang jauh! Jangan biarkan udara beracun itu masuk ke dalam tubuhmu!” teriak ikan sungai. Akan tetapi, secepat apa pun si burung kecil terbang, ia tak mampu berlomba oleh kecepatan sang angin. Terhiruplah olehnya udara beracun dan Jatuhlah ia seketika ke dalam sungai “Plung!”.

Awan hitam seakan menutupi seluruh langit biru, disertai asap penuh racun yang berkumpul memayungi kota Metropolitan. Bangsa manusia yang berhasil mengungsi telah hidup jauh di tempat lain, sedangkan sebagian dari mereka yang terpaksa harus tinggal, hidup bernapas melalui masker oksigen diwajahnya demi memadamkan api dan mengatasi bencana, lalu sisanya lagi meninggal akibat bencana.

Susana hiruk pikuk lalu lintas yang biasanya meramaikan kota metropolitan itu kini berubah sunyi dalam seketika, hanya terdengar bunyi sirine dari angkutan pemadam kebakaran dan mobil ambulan pengangkut para korban.

Pohon-pohon dan bangku-bangku di taman kota pun telah rapih tertutup abu ledakan, dan tak ada lagi bunyi kicauan burung terdengar di sana, yang tersisa hanyalah sarang-sarang burung yang bertengger di atas dahan pohon Maple.

Dunia di dalam air yang biasanya tenang kini diramaikan oleh lalu lalang para ikan yang bermigrasi, karena cepat atau lambat alam mereka pun akan terkena dampak polusi. Perlahan demi perlahan sungai terlihat sepi, seolah tiada satu pun kehidupan.

Jangkrik-jangkrik dan serangga di sekitar sungai tampaknya sudah mati ataupun ikut bermigrasi ke tempat lain. Sungai diliputi kegelapan malam, tiada cahaya rembulan yang mampu menembus tebalnya asap polusi.

Kemudian di dalam kegelapan yang membisu itu, tiba-tiba saja muncullah secercah cahaya dari dalam sungai. Cahaya itu terang berkilauan, menerangi sekeliling sungai, semakin lama semakin terang.

Dari cahaya tersebut, munculah sesosok dewi yang cantik sedang menggengam seekor anak burung di dalam tangannya. Lantas ia berkata, “Bangunlah burung kecil!” Lalu si anak burung pun membuka matanya dan mulai menggerakan sayapnya. “Aku masih hidup, ini mustahil aku harusnya sudah mati.” Sahutnya. “Kebaikan dan ketulusan hatimulah yang menyelamatkan nyawamu.”

Kata sang Dewi sambil tersenyum. “Siapakah engkau?” Tanya si anak burung. “Aku Dewi yang hidup di air, selama beberapa tahun ini aku memerhatikan kehidupan di dunia amatlah sangat merisaukan, terlebih kehidupan alam air dan alam udara yang memperhatinkan.

“Aku rindu bertemu dengan makluk-makluk yang masih memiliki hati nurani dan berkesadaran menjaga akan alam kehidupannya. Aku pun merubah diriku menjadi ikan sungai yang tersangkut di dalam plastik, berharap ada manusia yang mau menolongku. Akan tetapi, tak disangka jodoh mempertemukan kita berdua….”

“Kini aku akan membawamu ke suatu tempat yang kau pasti akan menyukainya.”

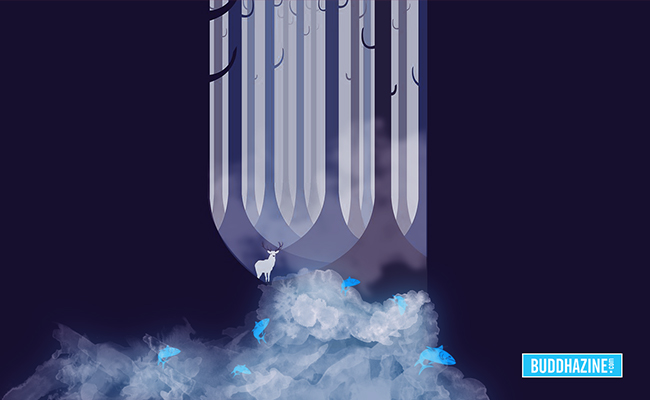

Selesai berbicara sang Dewi kemudian terbang ke udara dengan kecepatan yang tiada tara, dan sampailah ke sebuah hutan yang indah, lalu di angkatlah kedua tangannya ke angkasa, “Terbanglah burung kecil, hiduplah bahagia di hutan ini bersama para kaummu.” Sahut sang Dewi, lalu dengan sekejap ia pun menghilang. “Terima kasih Dewi!” teriak si anak burung sambil berkicau.

Mentari di ufuk timur perlahan muncul, sinarnya mulai menghangatkan bumi. Si anak burung pun membuka matanya dan melihat temaram keemasan mengintip dari sela-sela dedaunan. Kehangatan yang selama ini ia rindukan kembali dihadapannya, pohon-pohon hijau, bunga-bunga berwarna-warni dan langit biru luas membentang di atas kepalanya.

“Musim semi! Dewi membawaku ke tempat musim semi berada! Cuit… cuit!” kicaunya bahagia sambil terbang menari-nari menyapa kaum kupu-kupu, melintasi bangsa tawon penghisap madu dan bertemu dengan para kaumnya. Si anak burung pun tumbuh dewasa dan hidup bahagia di hutan tempatnya yang baru.

Selfy Parkit

Selfy Parkit

Penulis Buddhis, guru pre-school. Dapat dijumpai di facebooknya, @Selfyparkit

*Tulisan ini didedikasikan sebagai pelimpahan jasa untuk ayah penulis. Dicetak ke dalam buku Kumpulan Cerpen Buddhis “Pindah Ke Lain Hati?” 2017.