Albert Camus, pemikir eksistensialis Perancis, punya pandangan menarik. Baginya, hanya ada satu hal yang penting untuk dipikirkan dalam hidup, yakni apakah kita harus bunuh diri, atau tidak? Apakah hidup layak dijalani, atau tidak? Ia bertanya seperti itu, karena hidup ini absurd. Ia tidak masuk akal. Sejak kecil, kita belajar. Kita bekerja. Kita terus mengembangkan diri. Namun, akhirnya, kita harus sakit, menua dan kemudian meninggal. Bukankah ini absurd?

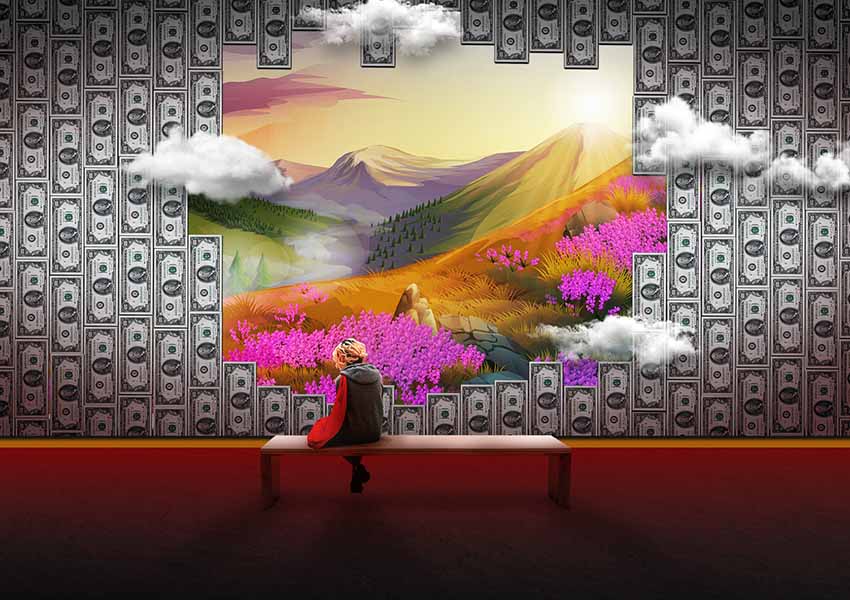

Semua usaha kita lenyap, ketika kita mati. Semua perjuangan kita menjadi sia-sia, ketika kita dijemput ajal. Uang, kuasa dan kecerdasan, yang diperjuangkan selama bertahun-tahun, lenyap dalam sekejap mata. Seolah, hidup ini pun menjadi percuma. Kita berusaha berbuat baik. Namun, orang jahat dan korup justru semakin kaya dan berkuasa. Kita berusaha bekerja dengan jujur. Namun, rejeki tak kunjung datang.

Kita beragama dan berdoa. Namun, tak banyak perubahan yang datang. Justru, di tengah krisis ekonomi dan pandemi, hidup malah semakin sulit. Agama yang kita cintai justru digunakan oleh memecah belah masyarakat. Hidup ini memang absurd, kata Camus. Namun, kita tak boleh patah semangat. Justru, kita harus merayakan absurditas itu. Kita harus bergembira di dalam menjalani semuanya. Kita perlu menikmati semua proses. Kita perlu menjadi orang yang bertekun di dalam usaha. Hasil bukan di tangan kita. Bahkan, seringkali, walaupun disertai usaha keras, hasil juga tak kunjung tiba.

Di Tibet, ada tradisi melukis pasir. Yang menjadi obyek lukisan adalah Mandala. Ia adalah simbol dari dunia dalam versinya yang paling ideal. Ia seimbang, detil dalam perancangan, dan sangat indah dipandang. Mandala dilukis untuk menyucikan dunia. Ia dianggap bisa menyembuhkan dunia dari penderitaan. Penderitaan semacam ini datang, karena kebodohan manusia. Mereka rakus dan saling membenci satu sama lain. Mandala lebih dari sekedar lukisan biasa. Ia dibuat dengan pasir. Prosesnya sangatlah rumit. Ada jutaan butiran pasir yang dirangkai untuk melukis mandala secara detil dengan ragam warnanya. Ia harus dilukis oleh beberapa orang. Minimal, satu lukisan mandala memerlukan waktu 2 minggu untuk proses pembuatannya. Semakin besar ukuran lukisan pasir itu, semakin lama dan rumit pula prosesnya. Ada ratusan warna dan simbol kuno yang amat detil di dalamnya. Biasanya, yang melukis adalah para Biksu Buddhis Tibet. Mereka harus menunduk berjam-jam untuk mengerjakannya. Satu demi satu butiran pasir dirangkai secara detil. Bagi mereka, itu adalah praktek meditasi. Mereka mengarahkan kesadarannya pada satu proyek komunitas yang dikerjakan secara bersama.

Setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bekerja, para Biksu berdoa bersama. Lalu, mereka menghancurkan lukisan tersebut. Lukisan pasir yang detil dan indah tersebut hancur dalam beberapa detik saja. Tidak ada lagi yang tersisa. Biasanya, pasir sisa lukisan itu dibagikan kepada orang-orang. Ada yang juga dibuang ke aliran air terdekat. Lukisan maha indah yang dibuat dengan usaha keras oleh banyak orang itu sengaja dihancurkan. Hanya dalam beberapa detik, usaha keras berbulan-bulan lenyap seketika.

Bukankah ini absurd? Tapi, begitulah hidup. Pesan dari Camus dan para Biksu Tibet serupa, bahwa segala hal sementara. Semua usaha akan berakhir dengan kehampaan. Semua hal yang muncul juga akan berakhir. Hidup ini indah. Tapi, ia tak sungguh nyata. Ia berharga, namun begitu rapuh dan sementara. Ini pelajaran yang harus terus kita ingat. Segala hal, seindah apapun, akan lenyap tak berbekas. Orang-orang hebat dalam sejarah kini terkubur dalam tanah. Kerajaan-kerajaan maha perkasa di masa lalu kini tinggal cerita. Di suatu masa, manusia belum ada. Kini, kita ada, dan menguasai dunia. Namun, suatu saat, kita juga akan tiada.

Kita boleh saja cerdas. Kita boleh saja kaya raya, dan berkuasa. Namun, itu semua sementara. Tak lama lagi, kita akan menua, sakit dan meninggal. Pandemi seolah mempercepat hal itu. Maka dari itu, di hidup yang singkat ini, kita perlu melakukan hal yang sungguh penting. Kita tak boleh terjebak pada segala yang sementara. Kita harus mencari apa yang abadi dan suci di dalam diri kita masing-masing. Inilah inti dari jalan spiritual.

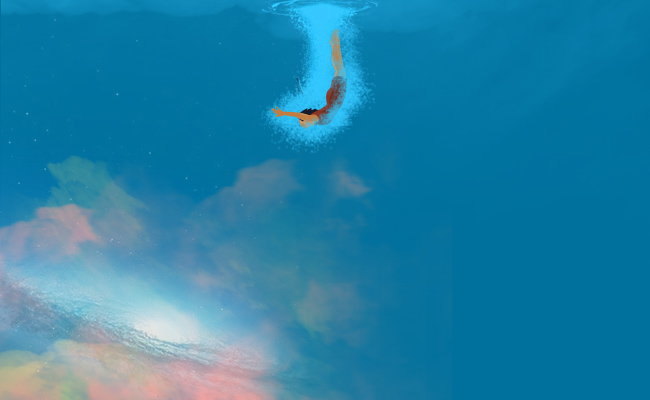

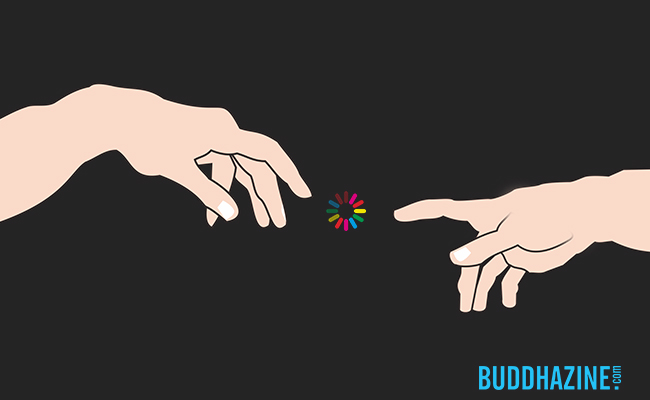

Jalan spiritual melampaui batas-batas agama. Jalan spiritual membawa kita ke diri kita yang asli, yakni kesadaran murni yang menjadi pengamat dari segala sesuatu. Kesadaran murni inilah inti dari kehidupan itu sendiri. Ia tak pernah lahir, dan tak akan berakhir. Ia abadi. Ia adalah energi semesta itu sendiri. Ia adalah “Tuhan”. Menyentuh kesadaran murni berarti melampaui hidup dan mati. Inilah inti dari pencerahan dan pembebasan dari penderitaan. Badan boleh hancur. Kemampuan pikiran boleh menurun. Kita boleh menua, sakit dan meninggal.

Namun, kita akan jauh dari penderitaan. Kita akan selalu memiliki kejernihan dan kedamaian yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai keadaan. Kuncinya adalah mengenali diri kita yang asli lewat jalan meditasi, ataupun jalan-jalan spiritual lainnya (Zen, Yoga, Dzogchen dan Advaita). Mari, jangan ditunda lagi.