Dalam meditasi detik-detik Waisak, saya terkenang sebuah pertanyaan, yang sering saya ajukan pada diri sendiri setiap tahun: “Seberapa dekat sih saya dengan pencerahan?”

Pertanyaan tadi muncul bukan tanpa sebab. Maklum, setelah bertahun-tahun mempelajari dan mempraktikkan Ajaran Buddha, batin saya belum menunjukkan kualitas yang mendekatkannya dengan pencerahan. Saya masih saja sering marah, masih sering serakah, dan masih sering mengalami emosi negatif lain, yang notabenenya bukan “kualitas batin” yang dimiliki para siswa tercerahkan.

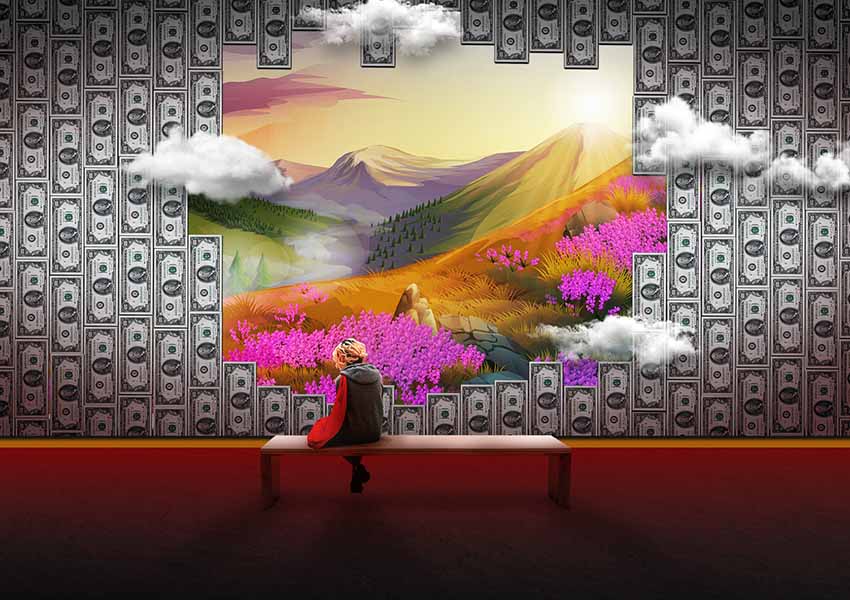

Makanya, kalau “berkaca” dari perbuatan saya yang sering tidak terkendali, saya merasa masih jauh dari pencerahan. Sekuat apa pun saya memperbaiki diri, saya merasa, pencerahan selalu satu langkah di depan saya, susah sekali dikejar dan diraih.

Hal itu kemudian menimbulkan keraguan dalam diri saya. Entah kapan ya saya bisa mencapai pencerahan, yang jadi tujuan semua orang yang menganut Buddha? Mungkinkah pencerahan itu bisa saya capai pada kehidupan ini juga, atau baru dapat saya realisasi pada kehidupan berikutnya, atau justru saya malah gagal menggapainya dalam banyak kehidupan?

Biarpun pertanyaan tadi bernada pesimis, bukan berarti pencerahan mustahil diwujudkan. Saya ingat dulu Ajahn Chah, gurunya Ajahn Brahm, pernah berkata, “Kalau pencerahan tidak mungkin diraih, buat apa Buddha repot-repot mengajar selama 45 tahun?” Kata-kata Ajahn Chah tadi cukup logis dan bijak, saya pikir.

Kata-kata itu setidaknya mampu menawarkan keraguan yang sempat muncul di pikiran saya. Dari situ, saya berpikir, pencerahan mungkin sekali direalisasikan. Semua hanya soal waktu. Sebab, kecepatan setiap orang untuk meraih pencerahan berbeda-beda.

Baca juga: Pencerahan Ternyata Bisa Dikaji Secara Ilmiah Loh

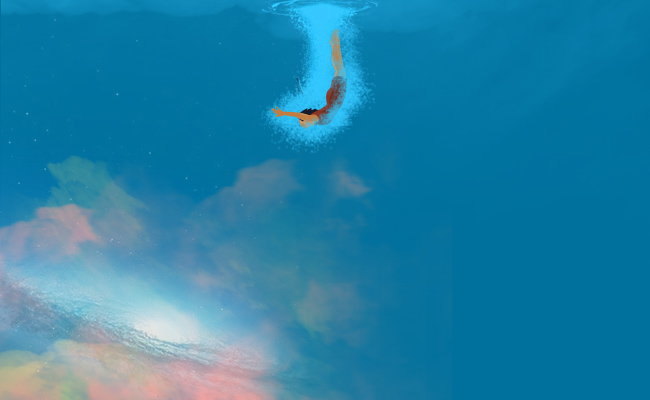

Buddha menjelaskan hal ini dengan perumpaman bunga teratai. Ada siswa Buddha yang mirip dengan bunga teratai yang masih di bawah permukaan air. Jenis siswa yang satu ini memang butuh “usaha ekstra” agar ia bisa muncul ke permukaan air dan memperoleh pencerahan. Ia mesti lebih banyak belajar dan berbuat baik dalam waktu yang lama supaya “deposito kamma baik”-nya memungkinkannya merealisasi tujuan utama Umat Buddha tersebut.

Siswa lainnya ibarat bunga teratai yang sudah mencapai permukaan. Ia hanya memerlukan sedikit usaha dan bimbingan agar bisa tumbuh lebih tinggi dan merekahkan kelopak-kelopak kebijaksanaannya. Siswa jenis ini umumnya telah mengoleksi “tabungan kamma baik” yang cukup banyak pada kehidupan sebelumnya. Ia tergolong siswa yang hampir matang dalam kebijaksanaan. Jenis siswa ini sering disebut dalam sutta sebagai “orang yang hanya punya sedikit debu di mata mereka”.

Siswa lainnya bagaikan bunga teratai yang tangkainya sudah menyembul keluar permukaan air, tetapi masih memerlukan sinar matahari untuk memekarkan kelopak-kelopaknya. Siswa jenis ini biasanya siswa unggul, yang mampu mempelajari dan mengamalkan Ajaran Buddha dengan cepat. Makanya, begitu mendengar sedikit saja Ajaran Buddha, Mata Dhamma-nya langsung terbuka. Realisasi pencerahannya bisa berlangsung sangat singkat, bahkan dalam hitungan hari. Yang Ariya Sariputta dan Yang Ariya Moggalana termasuk jenis siswa ini.

Dari situ, kalau dicermati, pencerahan sebetulnya cuma masalah waktu. Ibarat semua pohon yang condong ke arah matahari, batin setiap manusia cenderung mengarah ke pencerahan. Dengan kecepatannya sendiri-sendiri, semua orang berupaya mewujudkan pencerahan.

Pencapaian

Dalam agama Buddha, syarat minimal untuk mencapai pencerahan adalah dengan menjadi Sotapanna. Sotapanna adalah individu (dewa dan manusia) yang sudah menapaki Jalan Mulia.

Sotapanna dikatakan sebagai tingkat kesucian dasariah. Seseorang disebut sebagai Sotapanna jika ia berhasil memberangus tiga Belenggu dasar, yakni (1) pandangan keliru tentang konsep diri (menilai bahwa ada diri yang kekal, padahal yang disebut diri itu hanyalah arus kesadaran yang terus berubah-ubah), (2) keraguan terhadap Ajaran Buddha, dan (3) keterikatan terhadap upacara yang dianggap mampu membebaskan batin dari emosi negatif.

Adalah cukup sulit untuk mengetahui apakah seseorang sudah menjadi Sotapanna atau belum. Sebab, yang bisa menilainya hanya orang yang telah mencapai tingkat kesucian di atasnya, yakni Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Jadi, untuk menegaskan tingkat kesucian seseorang, dibutuhkan konfirmasi dari orang lain yang level kesuciannya jauh lebih tinggi darinya.

Satu contoh yang menarik dibahas terkait hal ini adalah kasus Sumana. Sumana adalah putri bungsu Anathapindika. Setelah jadi Umat Buddha, ia banyak belajar Dhamma hingga berhasil mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Namun, tidak seorang pun di keluarganya yang mengetahui pencapaiannya tersebut.

Jelang kematiannya, Sumana sakit keras. Sebagai ayah, Anathapindika hadir menemani putrinya pada detik-detik terakhir dalam kehidupannya. Saat akan “berangkat” ke kehidupan berikutnya, Sumana pamit kepada ayahnya.

Anathapindika terkejut mendengar kata-kata perpisahan dari anaknya. Pasalnya, anaknya memanggilnya dengan sebutan “adik”, bukannya “ayah” seperti biasanya. Anathapindika berpikir bahwa putrinya pasti sedang meracau sehingga ia menyebutnya demikian.

Setelah Sumana berlalu, Anathapindika datang menemui Buddha. Ia menceritakan semua peristiwa tadi, dan kemudian Buddha menjelaskan alasan Sumana menyebut ayahnya dengan sebutan “adik”. Buddha menerangkan bahwa putrinya memanggilnya “adik” karena ia telah mencapai kesucian yang lebih tinggi dari ayahnya. Buddha juga menyatakan bahwa Sumana telah terlahir ulang di Surga Tusita.

Dari kasus tadi, kita jadi tahu bahwa Anathapindika tidak bisa mengetahui tingkat kesucian anaknya karena ia baru merealisasikan Sotapanna. Ia tidak dapat menilai kualitas batin seseorang karena ia belum naik “level”. Beda dengan putrinya yang telah mencapai level kesucian di atasnya. Makanya, ia bisa mengetahui kualitas batin ayahnya, dan tanpa ragu menyebutnya “adik” karena ayahnya lebih “muda” dalam hal pencapaian tingkat kesucian.

Konfirmasi dari orang lain ialah salah satu cara untuk mengukur tingkat kesucian seseorang. Memang hal ini susah didapat karena kini kita sulit menemukan orang yang telah merealisasi pencerahan. Namun, bukan berarti tidak ada indikator lain yang bisa dipakai.

Dalam Abhidhammattha Sangaha, disebutkan bahwa “ciri khas” seorang Sotapanna adalah ketaatannya dalam menjaga sila. Ia sangat cermat memerhatikan tingkah lakunya agar terhindar dari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, perkataan bohong, dan pengonsumsian makanan atau minuman yang bisa melemahkan kesadaran.

Biarpun Sotapanna masih memiliki batin yang “rapuh” terhadap perasaan duniawi, ia mampu mengendalikan dirinya dengan baik agar tidak melanggar sila. Jadi, dalam kondisi marah sekalipun, ia tidak akan membunuh makhluk lain. Ia tidak akan mengambil benda yang bukan miliknya atas dasar dendam kepada seseorang. Demikian pula sila-sila lain dijaganya dengan taat dalam semua kondisi dan emosi.

Dari uraian tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menjadi Sotapanna, syaratnya ternyata “mudah”. Kita cukup melaksanakan Jalan Mulia, yang telah ditunjukkan Buddha. Kalau dilaksanakan dengan baik, jalan itulah nantinya akan mengantar kita pada pencerahan. Sederhana kan?

Jadi, boleh dibilang realisasi pencerahan itu ternyata tidaklah jauh. Ia dekat. Hanya apakah semua upaya yang kita kerahkan sudah mengarah kepadanya?

Adica Wirawan

Founder of Gerairasa