Di kolong jembatan…

ada ibu menggendong bayi yang kurus,

menanti suami yang mengumpulkan kardus,

fakir miskin dan anak terlantar siapa yang urus?

Di kolong jembatan…

jangan tanya apakah ia punya ktp,

sekolahnya pun hanya sampai smp,

hidup miskin memang berabe.

Di kolong jembatan…

pikiran sang ayah sedang galau,

si anak minta bakpao,

padahal rezeki seperti air di musim kemarau.

Di kolong jembatan…

hidup nyaman kalau musim “panen”,

sementara pejabat korup beli apartemen,

seolah hanya beli permen.

Di kolong jembatan…

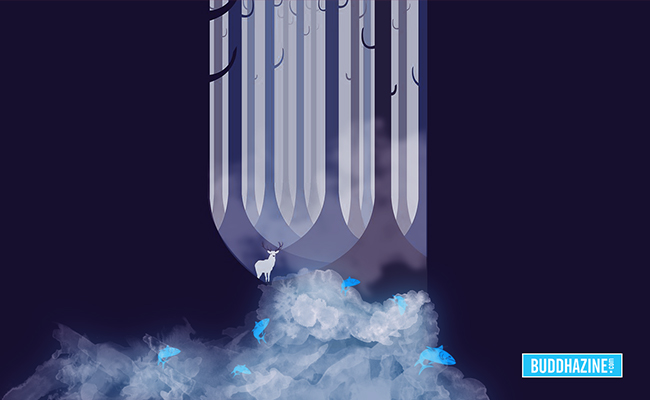

si miskin berani berjuang di kerasnya kehidupan,

bukan meminta belas kasihan,

atas perbuatan yang sudah dilakukan.

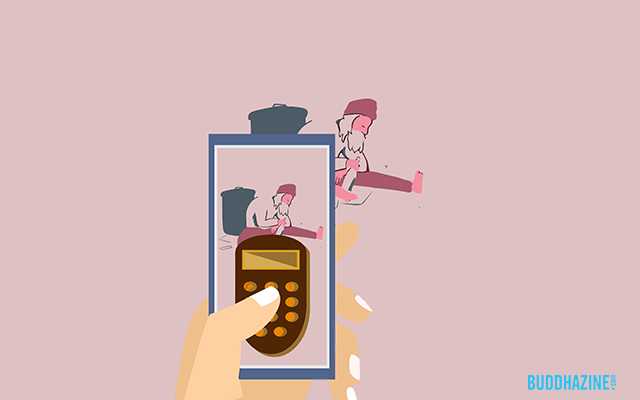

Puisi itu dibacakan seorang seniman jalanan di sebuah perempatan. Aku menyeka keringat yang mengucur karena teriknya sinar matahari. Penyair jalanan segera menyorongkan topinya ke semua pengendara yang berhenti di traffic light.

Aku memberi selembar uang ke dalam topinya. Sang penyair tersenyum bahagia. Pandai sekali ia memilih lokasi, pikirku. Traffic light di sini memang paling lama nyala lampu merahnya sehingga ia bisa selesai membacakan puisinya.

Beberapa detik kemudian, lampu hijau menyala. Driver ojek online langsung tancap gas. Driver ojek online bertanya, “Menurut Bapak bagaimana puisi yang barusan dibacakan tadi?” Aku menjawab, “Keren banget… Puisinya berkelas.

Enak didengar karena persamaan bunyi di tiap bagian akhir kalimatnya.” “Iya Pak. Beda dengan yang dibacakan di sidang kemarin,” lanjut driver ojek online. “Bapak bisa aja…” kataku.

“Pak, di depan belok kiri saja, kalau lurus sering macet. Kita lewat jalan tikus saja,” aku sengaja mengalihan pembicaraan. Aku enggan terlibat pembicaraan politik lebih jauh. Salah jawab, bisa-bisa viral di zaman medsos sekarang ini.

Pembicaraan selanjutnya aku yang pegang kendali. Aku lebih suka bertanya tentang kisah si driver ojek online. Jam berapa dia mulai beroperasi, apakah ada pengalaman unik selama ngojek, apakah sudah berkeluarga, apakah full time atau hanya pekerjaan sampingan?

* * * * *

Hari ini aku berangkat dengan mengendarai motorku sendiri. Kemarin motorku mogok saat akan berangkat kerja sehingga aku terpaksa menggunakan jasa ojek online agar tidak telat.

Saat melintas di dekat jembatan layang, aku melihat banyak orang berkerumun, ramai sekali. Ada beberapa orang berinisiatif mengatur lalu lintas dan menyuruh pengendara untuk terus melaju, jangan berhenti. “Macet… macet…, ayo jalan…” teriaknya.

Aku terus melaju. Tepat di traffic light tak jauh dari sana, aku mendengar sesama pengendara ngobrol. Rasa penasaran membuatku bertanya, “Ada apa Pak. Kok di sana ramai sekali?” Pengendara motor yang kutanya spontan menengok ke arahku, “Pemulung tewas gantung diri Pak. Istri dan anak-anaknya menangis histeris.” “Kehidupan kota besar memang semakin keras. Kalau tidak kuat iman, bisa ambil jalan pintas,” ia menambahkan.

Deg… jantungku berdetak lebih kencang. Beberapa hari lalu ada pejabat membaca puisi di ruang sidang, kemarin ada seniman jalanan membaca puisi tentang seorang pemulung di dekat traffic light, dan hari ini seorang pemulung tewas gantung diri.

Apakah pemulung ini yang menjadi inspirasi seniman jalanan itu menulis puisi? Hari ini pemulung itu memutuskan perjuanganknya sampai di sini saja. Ia menyerah saat dihadapkan pada kerasnya beban kehidupan. Ah… tak mungkin pemulung yang sama.

Pemulung yang di puisi kemarin tampaknya pemulung yang bermental baja. Ia berani berjuang di kerasnya kehidupan, batinku.

Aku tersentak kaget mendengar klakson kendaraan di belakangku. Ups… aku sempat melamun sekian detik. Pikiranku yang liar mengembara ke mana-mana. Sekarang lampu hijau telah menyala, aku segera menjalankan motorku.

* * * * *

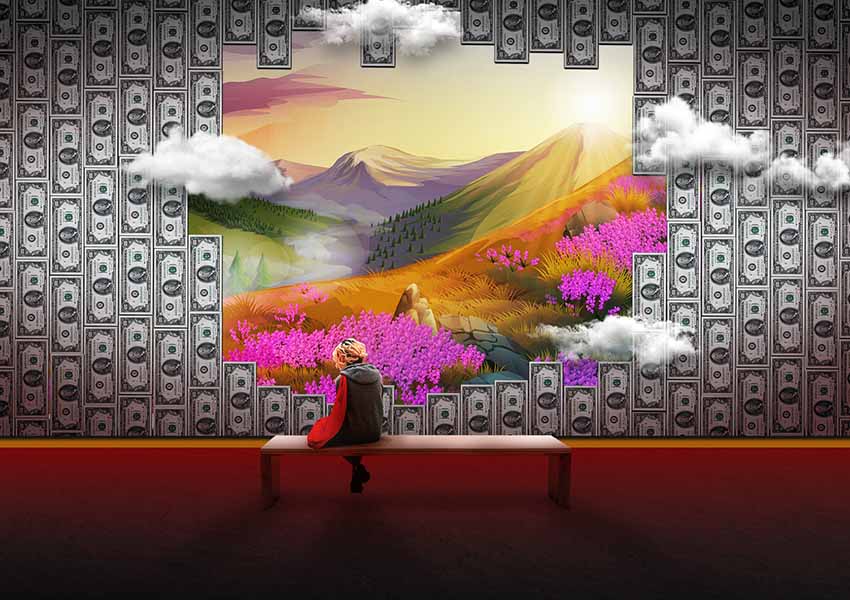

Dunia ini memang keras. Ada yang bermental baja, terus berjuang di jalan yang benar hingga tetes darah terakhir. Ada yang tak kuat menahan godaan, segala jalan dihalalkan demi memuaskan keinginan pribadi yang tak pernah ada habisnya. Ada pula yang akhirnya memilih menyerah.

Dunia ini cukup memenuhi kebutuhan sekian miliar penduduk dunia, tapi tidak cukup untuk memenuhi keinginan seorang manusia yang serakah.

“Hei… pagi-pagi sudah melamun,” Siska, rekan sekerjaku menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum. “Ada masalah apa?” Kalau ada masalah, cerita saja, jangan dipendam,” lanjut Siska.

“Nggak ada apa-apa kok,” sahutku.

“Kalau ada masalah, aku siap mendengarkan curhatmu… Jangan dipendam sendiri. Tuh… barusan aku lihat ada pemulung yang tewas gantung diri,” lanjut Siska. “Mungkin beban hidupnya terlalu berat, tak ada tempat untuk curhat, tak ada teman yang bisa dimintai solusi,” sambungnya.

“Terima kasih atas perhatiannya, hati-hati lho… nanti pacarmu cemburu kalau aku sering curhat ke kamu,” candaku. “ Aku juga baru memikirkan hal yang sama, pemulung yang meninggal karena gantung diri. Aku juga lewat sana tadi,” tambahku.

“Kasihan ya…” Siska ikut simpati. “Oke, aku ke depan dulu ya, mau beli sarapan dulu,” Siska pamit.

“Oke…” jawabku.

“Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta, semoga semua makhluk hidup berbahagia,” batinku saat teringat akhir hidup sang pemulung.

Ilustrasi: Agung Wijaya

Suami Linda Muditavati, ayah 2 putra dari Anathapindika Dravichi Jan dan Revata Dracozwei Jan.Pembuat apps Buddhapedia, suka sulap dan menulis, tinggal di Bandung.