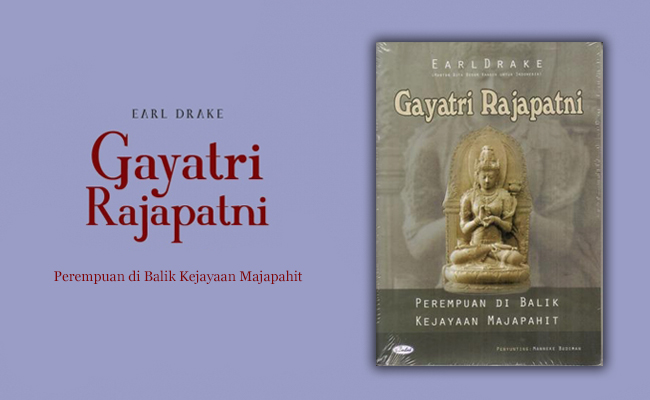

Ki Ageng atau Ki Gede adalah gelar pemimpin pada dahulu kala, yang biasanya digunakan oleh tokoh pendiri suatu daerah tertentu atau tokoh dengan kesaktian yang legendaris dalam cerita tutur rakyat. Gelar ini digunakan pada masa awal masuknya Islam di pulau Jawa, yaitu kira-kira selepas keruntuhan Majapahit hingga awal berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.

Meski demikian, di luar Jawa ditemukan pula pemakaian gelar seperti ini, terutama di daerah sekitar Jawa yang masih memiliki keterkaitan budaya yang erat, seperti misalnya di Bali, Madura, Palembang, dan Banjarmasin.

Sebutan “Ki” adalah sebutan untuk seorang lelaki pada umumnya, sementara tambahan “Ageng” atau “Gede” (‘besar’) adalah penanda bahwa tokoh tersebut benar-benar pemimpin pada suatu daerah tertentu. Para leluhur pendahulu wangsa Mataram Islam sebelum Panembahan Senopati memakai gelar Ki Ageng tersebut.

Namun patut diingat bahwa meski banyak dipakai di era menyebarnya Islam, gelar Ki Ageng tidak melulu identik dengan Islam. Di Yogyakarta misalnya, dikenal Ki Ageng Mangir yang diidentikkan dengan Hindu. Ki Ageng Mangir adalah penguasa tanah perdikan Mangir, yang menolak tunduk pada Mataram Islam. Di petilasan Mangir di Bantul, ditemukan beberapa artefak bernuansa Hindu, seperti lingga-yoni, atau arca Nandi.

Terdapat satu lagi nama Ki Ageng di kawasan Yogyakarta yang tidak identik dengan Islam. Ki Ageng Sekar Alas namanya. Catatan Rumah Budaya Tembi menyebutkan bahwa Ki Ageng Sekar Alas adalah tokoh pelarian dari Kerajaan Galuh Sunda yang dahulu bercorak Siwa-Buddha.

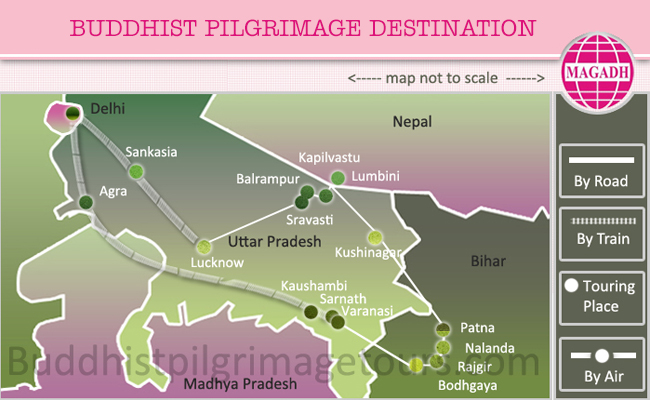

Sekar Alas dulunya bernama Pangeran Kusumajati, salah satu putra dari Sri Baduga Maharaja (1482-1521). Konon, Pangeran Kusumajati ini dicalonkan sebagai putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan ayahnya. Akan tetapi Pangeran Kusumajati menolaknya dan kemudian mengembara hingga membuka alas (hutan) di sekitar lokasi ia dimakamkan sekarang.

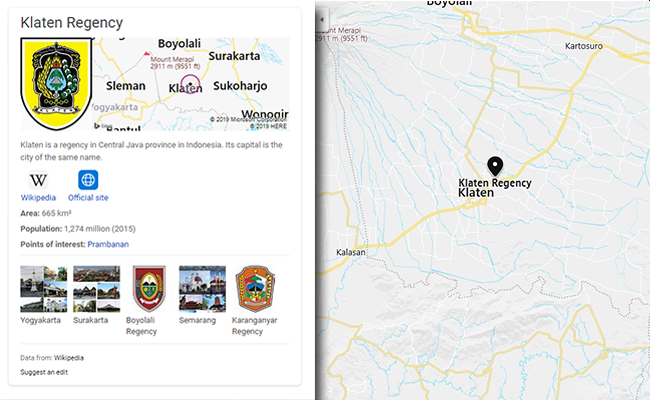

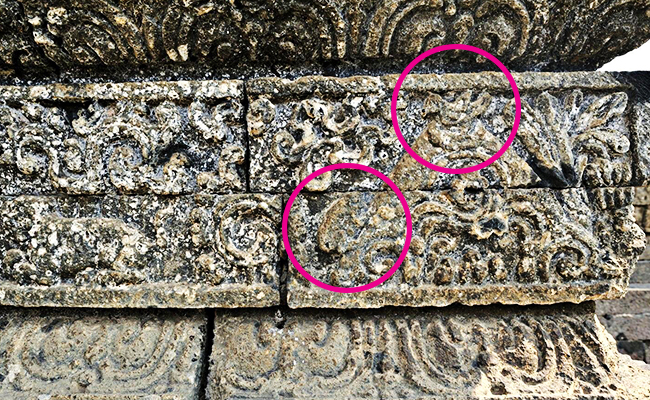

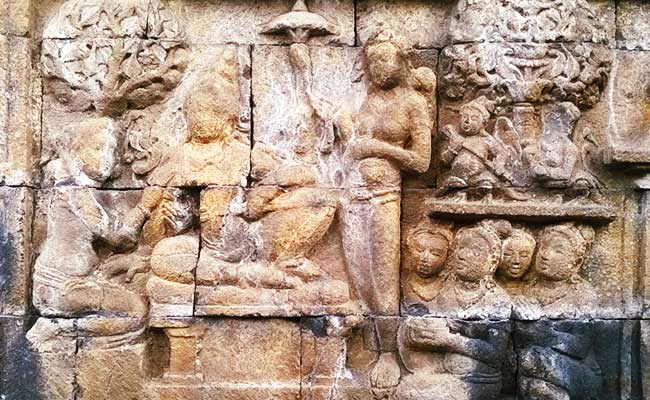

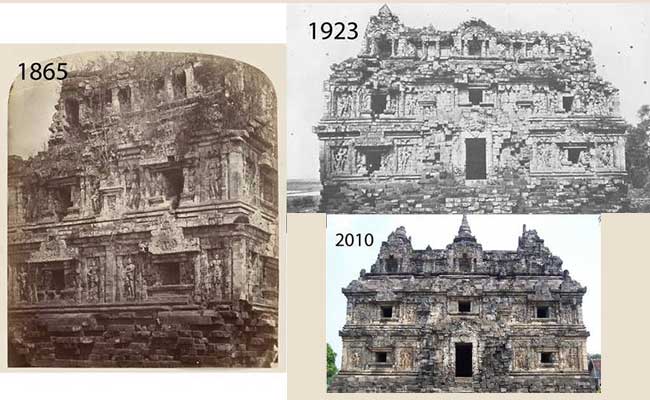

Pusara atau makamnya terletak di Dusun Tambakrejo, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungguh unik dan nyentrik makamnya, karena nisan di sini menggunakan stupa. Terdapat beberapa nisan stupa di kompleks makam Sasanalaya Ki Ageng Sekar Alas.

Namun stupa-stupa khas Borobudur yang ada di sini bukanlah peninggalan lama, namun dibuat oleh warga setempat. Salah seorang sesepuh warga, Karniyo (66), yang tinggal hanya beberapa meter dari makam itu menjelaskan bahwa awalnya makam Ki Ageng Sekar Alas berupa tumpukan batu. Namun ada “orang pintar” yang sering menyepi dan bermeditasi di kawasan itu mendapat ‘wisik’ (bisikan gaib) supaya warga membuatkan stupa untuk menghormati Ki Ageng Sekar Alas, yang diyakini beragama Buddha.

“Ya sekitar tahun 2000-an stupa dibangun oleh masyarakat sini,” ujar Karniyo beberapa hari lalu.

Tidak ada catatan sejarah yang dimiliki oleh warga di sekitar makam. Karniyo pun hanya mengetahui sedikit tentang sosok Ki Ageng Sekar Alas berdasar tradisi lisan secara turun-temurun.

Diyakini Ki Ageng Sekar Alas berkelana dengan istri dan juga tiga orang pengawalnya. Lima makam berstupa di kompleks Sasanalaya Ki Ageng Sekar Alas adalah tempat peristirahatan terakhir jasad kelima orang tersebut. Nama Sekar Alas diperoleh dari perannya sebagai pembuka hutan/alas. Nama tersebut juga dipakai untuk menyembunyikan identitasnya sebagai anak bangsawan dan juga calon raja. Pada masa hidupnya, Ki Ageng dikenal sebagai seseorang yang rendah hati dan tidak sombong, meski merupakan pemimpin yang mumpuni.

Karniyo menuturkan, waktu ia muda, kompleks makam ini sendiri masih relatif kumuh dan hanya berupa makam yang tak terawat. Namun setelah dibuat stupa, akhirnya warga sekitar gotong royong membersihkan dan menjaga makam tersebut secara rutin, tiap bulan.

Makam tersebut hingga kini masih sering dijadikan sebagai tempat ziarah, khususnya pada malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Meski demikian, keramaiannya tidak seperti dahulu.

Menurut Karniyo, zaman dahulu masih sering dijumpai orang-orang dengan pakaian adat Jawa yang berziarah, dengan melakukan laku dodok, atau berjalan sambil jongkok. Tahun 90-an pun kawasan makam masih terasa ‘wingit’, sebab ada beringin besar yang dulu tumbuh di sekitar makam.

“Banyak cerita, orang yang laku spiritual di sini menjadi berhasil dan sukses dalam hidupnya. Katanya, yang nyepi di sini biasanya dijumpai ular berukuran besar,” ungkapnya.

Cerita unik lain menurutnya adalah adanya orang yang mengambil lumut dari stupa untuk dijadikan obat setelah mendapatkan wangsit. Yang jelas sampai kini pun masih ada orang yang berkunjung ke makam dengan berbagai alasan.

“Tidak ada juru kunci makam ini. Untuk perawatan ya dibersihkan masyarakat setempat tiap bulan, bergiliran antar RW,” sambungnya.

Kompleks makam yang unik seperti ini adalah salah satu warisan budaya yang bisa jadi jembatan untuk merasakan nuansa spiritual masa lampau. Dengan mengunjungi tempat semacam ini, tentunya tidak hanya membuat batu-batu itu menjadi benda mati, namun juga mampu menjadikannya “sarana hidup” untuk melimpahkan jasa kebajikan pada para leluhur.

=================

Ayo Bantu Buddhazine

Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara