Di suatu sore menjelang pergantian pelajaran tambahan di sebuah sekolah swasta, terjadi percakapan berikut:

Siswa 1: Eh bro, tau nggak kalau si A itu belum disunat lho!

Siswa 2: Ah, masak?! Tau dari mana lo?

Siswa 1: Ya elah. Gua kan tetangganya dari kecil! Dia gak pernah tuh adain acara sunatan.

Siswa 2: Gila lo! Beneran?! Parah juga dia.

Siswa 3: Emang, apa sih manfaatnya sunat?

Hening sejenak

Siswa 1: Gak tahu juga sih.

Siswa 2: Eh, jangan-jangan lo belum disunat ya?

Siswa 3: (memerah) Ngak kok. Gua udah.

Siswa 1: Serius nih? Beneran udah? (ketawa jahil)

Siswa 3: (tambah memerah) Udah kok, udah. (kemudian menghindar)

Ya, kira-kira begitulah percakapan antar remaja pria yang mungkin pernah kita hadapi. Masalah persunatan terkadang menjadi semacam momok bagi para pria yang tidak atau belum melakukan sunat. Apalagi bagi minoritas yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pandangan bahwa sunat merupakan suatu kewajiban.

Agaknya sulit untuk menghindari isu seputar sunat bagi pria. Bahkan bagi mereka yang sudah melakukannya pun akan mengatakan ‘cukup sekali saja penderitaan itu dirasakan’ (kalau dua kali, ya habis dong).

Sunat sendiri adalah salah satu praktik bedah tertua di dunia yang bahkan telah dilakukan sebelum menjadi suatu kewajiban bagi pemeluk agama tertentu. Meskipun tidak diketahui secara pasti asal muasal tradisi ini, praktik sunat telah dilakukan sejak peradaban Mesir Kuno sekitar 5000 tahun silam.

Baca juga: Menumbuhkan Sikap Tidak Mudah Percaya

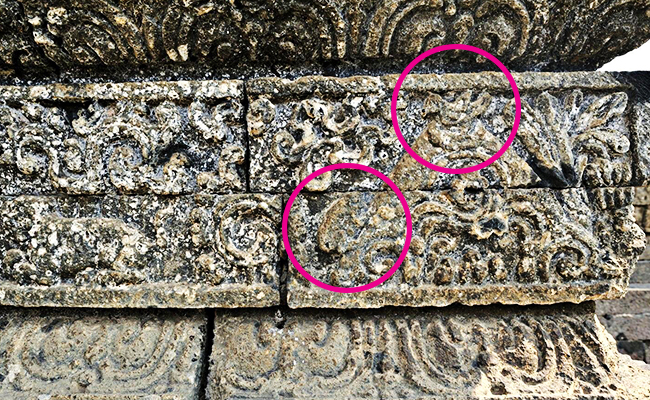

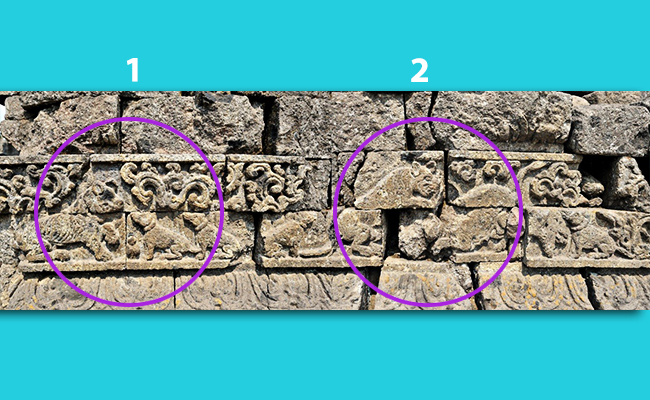

Pahatan pada makam zaman Dinasti Keenam (2345-2181 SM) di Mesir telah dianggap sebagai bukti dokumentasi tertua dari praktik sunat. Praktik ini kemudian berkembang menjadi tradisi yang dianut terutama oleh orang-orang Semit (merujuk pada keluarga atau rumpun bahasa asal Timur Tengah).

Dalam Kitab Kejadian (Genesis) tercatat bahwa Allah membuat perjanjian dengan Abraham di mana setiap anak laki-laki keturunannya turun-temurun, haruslah disunat. Hal ini juga berlaku bagi anak yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing tetapi tidak termasuk keturunannya.

Dengan kata lain, sunat adalah lambang perjanjian antara Allah dengan Abraham. Anggapan bahwa tidak sunat merupakan bentuk kekotoran (tidak bersih) juga dianut oleh agama-agama Abrahamik lainnya.

Sedangkan pandangan sunat bermanfaat bagi kesehatan bermula di Inggris pada akhir 1800’an dan menjadi semakin populer di negara-negara berbahasa Inggris antara 1920 – 1950. Kala itu, masturbasi dianggap sebagai perilaku menyimpang dan banyak anak-anak disunat karena orangtua mendapati mereka sedang melakukan hal itu. Selain itu kebersihan menjadi alasan utama bagi didukungnya praktik sunat secara medis.

Kontra sunat

Tetapi hal ini bukannya tanpa kontra. Belakangan mulai muncul penelitian dan sanggahan terhadap praktik sunat secara medis. Sunat bagaimana pun juga adalah sebuah operasi bedah yang memiliki resiko bahaya. Dengan demikian, setiap praktik sunat dilakukan, maka terdapat resiko yang dapat terjadi pada si bayi atau pria. Resiko ini antara lain: mutilasi penis, trauma, infeksi, dan tentu saja rasa sakit/nyeri.

Pada beberapa kasus medis, phimosis (keadaan di mana kulup tidak dapat ditarik kembali ke belakang) misalnya, sunat dapat dianjurkan, meskipun terdapat pula metode-metode pengobatan lain yang dapat dilakukan selain sunat seperti topical steroid, stretching atau preputioplasty).

Alasan bahwa melakukan sunat untuk menjaga kebersihan diri juga tidak berdasar karena kebersihan diri dapat dilakukan setiap saat dan lebih kepada perilaku kebiasaan membersihkan diri. Selain itu, kulup sendiri sebenarnya memiliki banyak fungsi penting:

1. Memiliki lebih dari 20.000 ujung saraf yang sangat sensitif.

2. Melindungi kepala penis.

3. Menghasilkan cairan yang membersihkan kepala penis secara alami.

4. Melindungi meatus (bukaan di ujung penis) dari infeksi.

5. Membantu mengurangi rasa sakit saat ereksi dan berhubungan.

Di sisi lain, bagi atheis maupun pemeluk agama-agama non Abrahamik seperti Hindu, Shinto, dan Buddhis; praktik sunat tidaklah dikenal dan dengan demikian tidak diwajibkan. Dari sudut pandang buddhis, praktik sunat hampir sama dengan praktik modifikasi tubuh seperti halnya tato, piercing, maupun foot binding (kaki teratai) di Tiongkok.

Secara umum, agama Buddha tidak menganjurkan praktik ini. Hal ini karena agama Buddha secara umum menghargai tubuh seseorang yang lahir apa adanya. Agama Buddha tidak memandang kulup (kulit khatan) sebagai sesuatu yang salah pada tubuh manusia.

Dalam pandangan buddhis, bayi laki-laki yang lahir di dunia tidak memiliki dosa dan tidak terikat dengan perjanjian apa pun sehingga tidak ada pula kewajiban agar bayi tersebut harus disunat. Demikian pula, ‘bersihnya’ seseorang tercermin dari tingkah laku dan kebijaksanaannya, bukan pada badan jasmaninya – apakah kamu sudah disunat atau belum.

Hal ini serupa dengan istilah ‘sunat hati’ yang dipelopori Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. agama Buddha tidak melarang maupun menganjurkan seseorang untuk melakukan sunat. Apabila memang dirasakan perlu, maka silakan. Tetapi apabila merasa tidak perlu sunat, juga tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau ikut-ikutan mau disunat hanya karena takut dikata-katain. Hal ini sebenarnya adalah bentuk diskriminasi. Bagaimana pun juga agama Buddha bersifat terbuka dan menerima siapa saja di dunia, tanpa harus membeda-bedakan apakah dia sudah disunat atau belum.

Upasaka Sasanasena Seng Hansen

Sedang menempuh studi di Australia.

=================

Ayo Bantu Buddhazine

Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara