Klenteng Bugis, siapa yang tidak tahu? Wisatawan Indonesia yang sedang shopping di Singapore pasti setidaknya pernah melewati klenteng ini ketika sedang berpelesir di Singapura.

Kalau si wisatawan beragama Buddha, tentu dia akan mampir di satu klenteng yang terkenal akan Dewi Guanyin-nya ini. Waterloo Kwan Im Thong Hood Cho selalu ramai sekali setiap harinya, mungkinkah orang Singapura memang berjodoh erat dengan Bodhisattva Avalokiteshvara?

Pendiri Singapura

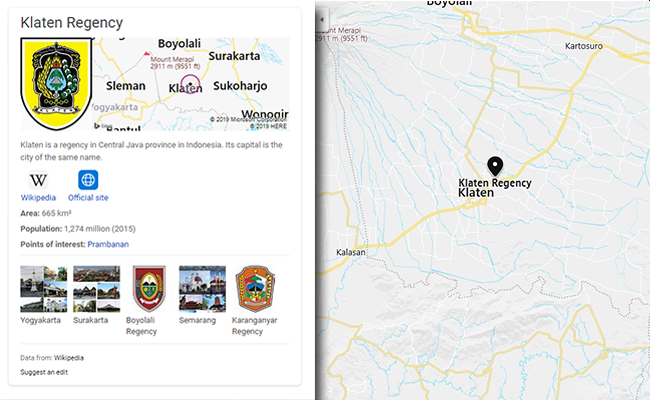

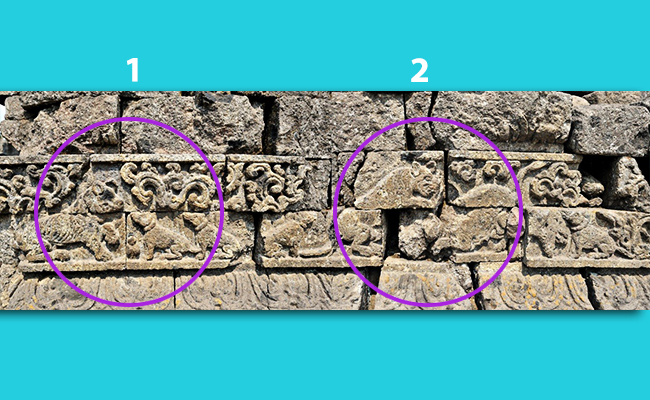

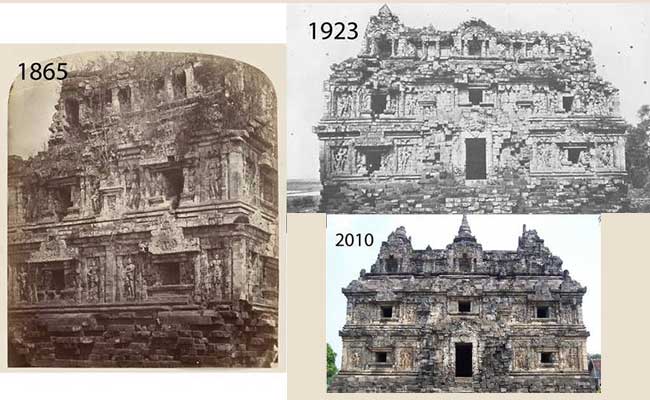

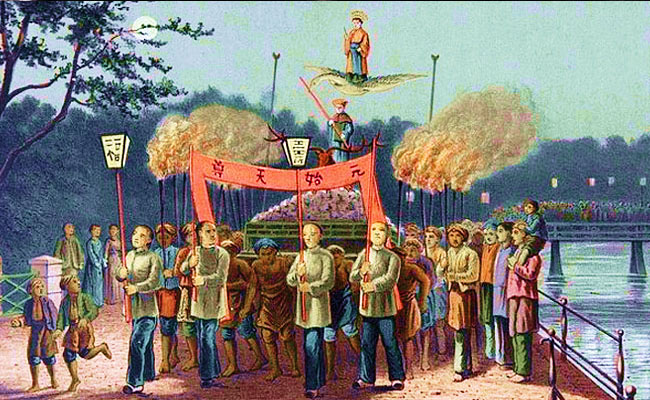

Pada 1984, John Miksic dan tim arkeologinya menemukan sebuah situs peradaban di Fort Canning. Dari sini dan berdasarkan sejumlah catatan lainnya akhirnya diketemukan bahwa Singapura awalnya didirikan oleh Sang Nila Utama bergelar Sri Maharaja Parameswara Batara Sri Tri Buana, seorang Pangeran Sriwijaya dari Palembang. Peradaban di Singapura dimulai kira-kira dari abad ke-13 sampai ke-14.

Kitab-kitab Tiongkok dan Jawa mencatat Singapura sebagai Temasek atau Tumasik (Danmaxi). Pada zaman Dinasti Yuan, Tiongkok mencatat adanya Long Ya Men (Keppel Harbour) dan Ban Zu (Fort Canning) sebagai pusat peradaban Temasek.

Alkisah menurut kitab Malaysia Sulalat al-Salatin, pangeran Sriwijaya yang bernama Sang Nila Utama, saat itu sedang berburu di Pulau Bintan. Dari Bintan ia melihat pulau lain dan bertanya pada menteri Indra Bopal, pulau apa itu, yang dijawabnya sebagai Temasek.

Sang pangeran lantas berlayar ke sana dan ia melihat singa (macan) janggi. Terkesan akan penampakan hewan ini ia memutuskan membangun peradaban di sana dan menamainya Singapura (Simhapura) pada tahun 1299.

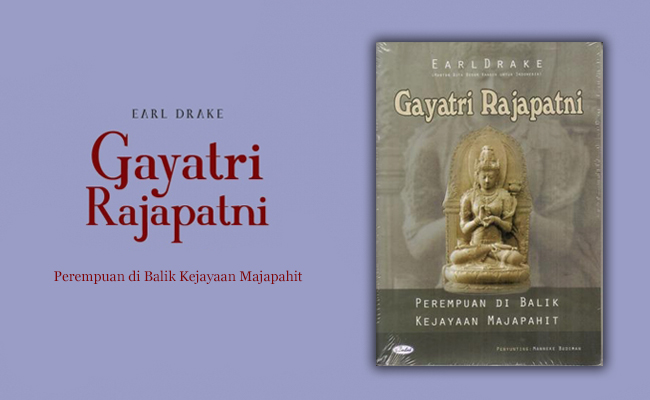

Sang Nila Utama adalah putra dari Sang Sapurba bergelar Sri Maharaja Paduka Sri Trimurti Tri Buana, bapak leluhur dari dunia peradaban Malay: Singapura, Johor, Malaka, Minangkabau, dan Kelantan sekaligus. Ia adalah keturunan Raja Chola yang menduduki Sriwijaya dan memiliki garis darah dari Aleksander Yang Agung.

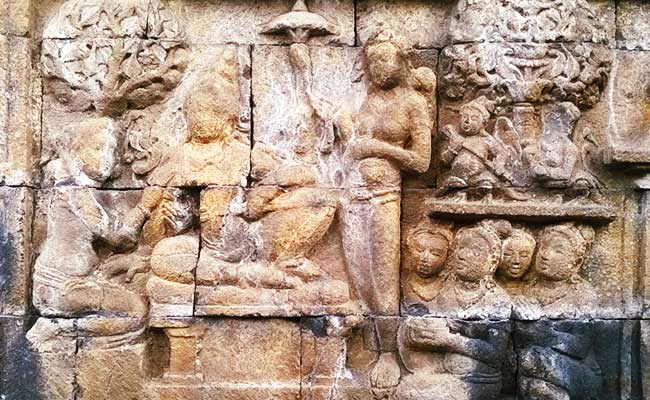

Sang Sapurba mendapat gelar Tri Buana di Bukit Siguntang Mahameru, tanah suci Buddhis. Di sana terbukti banyak ditemukan arca Buddha dan Avalokiteshvara dari abad ke-7 M. Gelar “Tri Buana” (tribhuvana) adalah gelar Buddhis yang berarti “Tuan dari Ketiga Dunia”. Gelar ini merujuk pada Buddha atau Bodhisattva itu sendiri di area Asia Tenggara termasuk Thailand dan Myanmar pada era itu.

Baca juga: Dateng Yuk ke Vihara Dewi Kwan Yin, Perak Malaysia

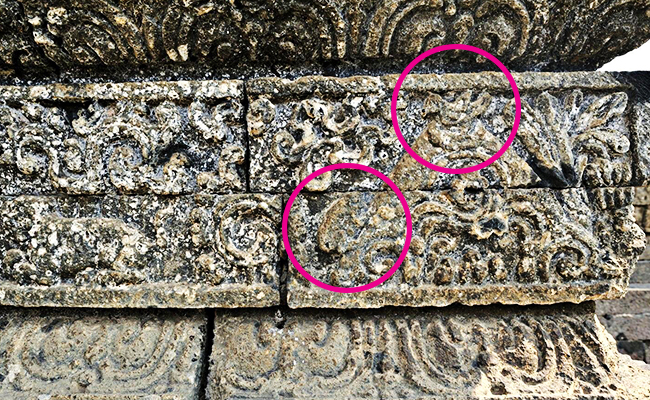

Menurut prasasti pada arca Amoghapasa Avalokiteshvara pada 1286, raja dari Melayu (Sriwijaya) di Dharmasraya adalah Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa dan ia dikaitkan dengan Sri Nila Utama karena gelarnya sama. Pada 1347, Adityawarman menambah pahatan aksara pada bagian belakang patung tersebut untuk menyatakan bahwa patung ini melambangkan dirinya. Pada 1391, diketahui seorang Raja Tri Buana juga mendapat abhiseka cakravarti sebagai Amoghapasa Avalokiteshvara.

Sang Nila Utama di-abhiseka sebagai raja diraja Tri Buana cakravati titisan Amoghapasa Avalokiteshvara di Bukit Siguntang. Setelah berkuasa di Singapura, Sang Nila Utama menjadikan Bukit Fort Canning sebagai “perwujudan” dari singgasana (simhasana/tahta singa) kekuasaannya meniru model Bukit Siguntang.

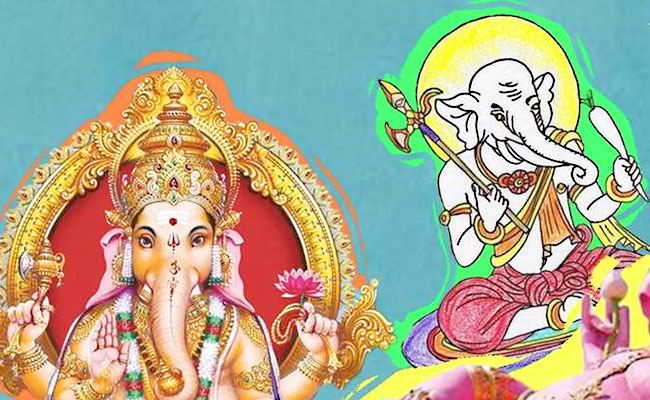

Hewan apa yang dilihat Sang Nila Utama masih sering diperdebatkan apakah singa atau macan, akan tetapi Avalokiteshvara memiliki kaitan dengan keduanya.

Sebagai Amoghapasa, Avalokiteshvara memakai kulit macan sedangkan sebagai Simhanada, Avalokiteshvara menunggangi takhta singa. Kekuasaan Nila Utama berlanjut beberapa generasi hingga akhirnya Temasek takluk di bawah kekuasaan Majapahit.

Singa adalah juga simbol dari Buddha. Singapura atau Simhapura sendiri sudah disebutkan dalam Ramayana dan Kinnari Jataka. Bodhisattva Sudhana sendiri pernah hadir di Singapura.

Pusat Kelenteng Avalokiteshvara

Ketika Inggris menjadikan Singapura pelabuhan penting pada 1819, cerita Singapura modern dimulai dari sana. Arus imigran dari Tiongkok mulai berdatangan hingga sekarang mayoritas Singapura dihuni oleh orang Tionghoa. Seiring dengan itu, mereka juga membawa serta keyakinan mereka pada Avalokiteshvara.

Pada 1840 berdiri kelenteng tertua Tian Fu Gong (Thian Hock Keng) yang memuja Mazu. Kelenteng ini juga dikenal dengan nama Guanyin Miao karena Avalokiteshvara berwujud Cundi juga dipuja secara penting di sana bersamaan dengan Mazu, titisannya.

Empat puluh tahun kemudian, yaitu pada 1884, berdirilah satu zhaitang bernama Guanyin Tang (Kwan Im Thong Hood Cho) di jalan Waterloo yang terkenal itu. Di sana Avalokiteshvara juga berwujud Cundi dan dipuja bersamaan dengan titisannya yaitu sesepuh Chan Bodhidharma. Kelenteng ini beraliran Xiantian Dao dan memiliki cabang-cabang di Singapura dan Surabaya. Karena banyak sekali orang mendapat pertolongan di sini, maka kepopulerannya merebak ke mana-mana hingga Indonesia dan luar negeri.

Awal 1900-an juga akhirnya dibangun vihara Buddhis ortodoks semisal Lianshan Shuanglin Si (1898) dan Longshan Si (1917). Dua-duanya juga menempatkan Avalokiteshvara sebagai altar penghormatan yang penting. Di Longshan Si juga tampak Guanyin berwujud Cundi.

Jejak Avalokiteshvara yang dibangun oleh Tri Buana boleh hilang, tapi kelenteng-kelenteng Tionghoa yang bermunculan sejak abad ke-19 mengembalikan warisan agung Singapura sebagai salah satu perwujudan tanah suci Buddha itu sendiri.

Penulis dan executive editor majalah Buddhis Sinar Dharma, aktivis komunitas Chan Indonesia, dan co-founder dari Mindful Project

=================

Ayo Bantu Buddhazine

Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara