“Jika kita bisa mengganti cara lama yang keliru dan menjalankan cara baru yang benar, maka silsilah yang diletakkan Bodhidharma di gunung Shaoshi akan berlanjut semulia Grdhakuta!”

Vinaya Master Yijing, ditulisnya catatan Nanhai Jigui Neifazhuan ini di pulau Sumatera

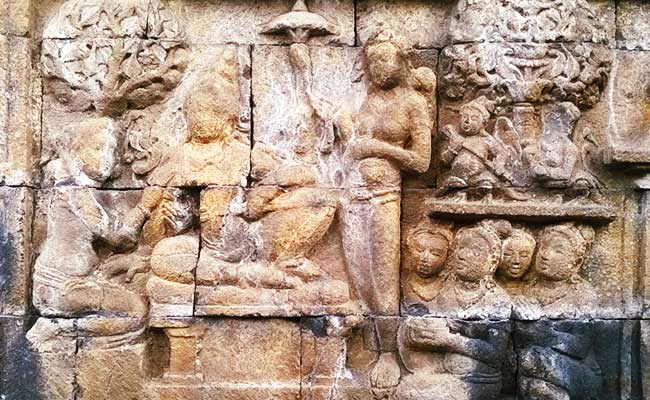

Dalam kisah Chan dan Tiantai, setelah pembabaran Saddharmapundarika Sutra dan sebelum parinirvana-Nya, Buddha mentransmisikan Dharma pada Mahakasyapa Dharma yang terunggul yang tak bisa terlukiskan dengan kata-kata.

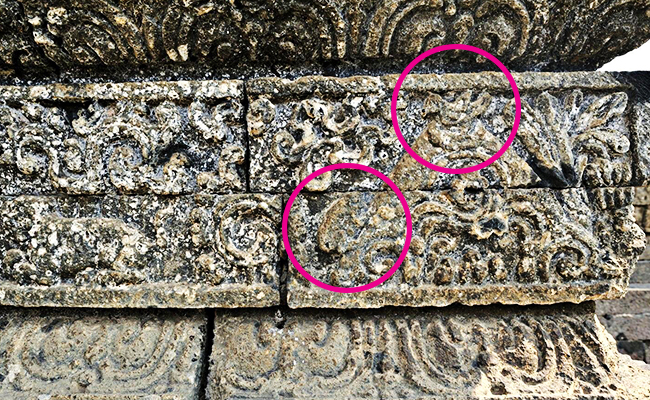

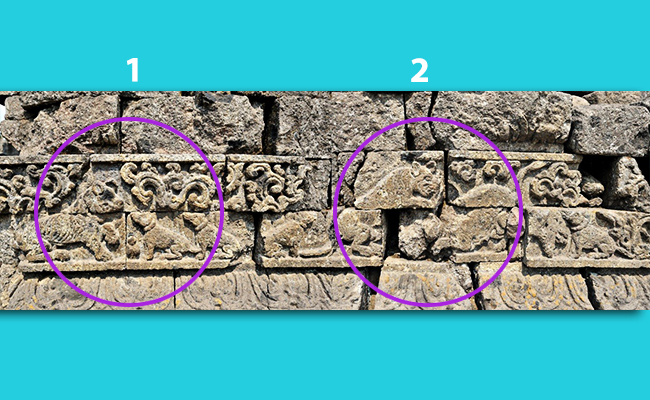

Kala itu Buddha mengangkat sekuntum bunga teratai tanpa berbicara dan hanya Mahakasyapa yang mengerti hingga senyum merekah di wajahnya. Kisah ini berasal dari Brahma-pariprrcha Sutra dengan garis silsilah yang juga diamini oleh Asokaraja Sutra dan kitab silsilah Sarvastivadavinaya. Teratai itu juga tak lain adalah Saddharmapundarika – ajaran paripurna Buddha. Bodhidharma membawa ajaran ini ke Tiongkok dan dikenal dengan nama silsilah Chan atau Zen.

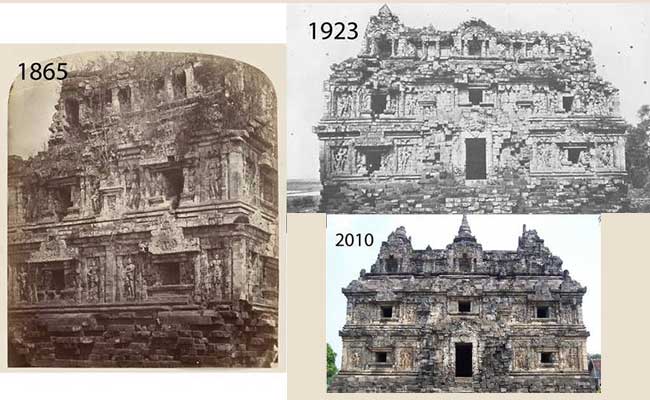

Kemerosotan Sangha terjadi di Nusantara pada era Majapahit, para biksu memilih jalan menikah, sama dengan apa yang terjadi Nepal negara kelahiran Buddha. Keadaan Buddhadharma menjadi sirna seiring dengan surutnya kerajaan Majapahit pada tahun 1527 M. Tapi untung, 100 tahun kemudian, Buddhis Tionghoa yang mewarisi semangat Bodhidharma membantu menjaga keberlangsungan Buddhadharma di Nusantara.

Berdirinya Guanyin Ting di Batavia (Jakarta) dan kota lain

Kitab Sejarah Melayu dan Zhang Xie mencatat keberadaan kelenteng tak lama setelah Majapahit runtuh. Catatan historis Kai Ba Lidai Shiji (Catatan Tionghoa tentang Batavia) mencatat berdirinya Guanyin Ting pada tahun 1650 M. Letnan Guo Xunge dan Guo Qiaoguan mengumpulkan dana membangun tempat penghormatan pada bodhisattva Avalokiteshvara ini yang akhirnya kita kenal dengan nama Jinde Yuan di daerah Glodok, Jakarta. Tak selang 100 tahun, berdiri kelenteng Dabo Gong, Xuantian Shangdi dan Baosheng Dadi, serta satu wihara Buddhis yang terhubung dengan kuburan di Batavia kemudian wihara Chaojue di Cirebon (1714 M).

Hubungan Batavia dan Tiongkok juga tertestimoni dari inskripsi tahun 1696-7 di distrik Tong’an, Quanzhou berjudul Chongxing Longchi Beiji atau Catatan Rekonstruksi Wihara Longchi. Di sana disebutkan bahwa kepala wihara Longchi yang berada di Wenpu Chanlin (Hutan Chan Wenpu), bernama Wenhui Shangren pergi berlayar ke Batavia untuk menemukan danapati yang bisa membantu biaya pembangunan dan ada kapitan Guo yang membantunya di Batavia. Para umat di Batavia begitu tahu sang biksu pergi berlayar jauh dari Tiongkok ke Indonesia demi Buddhadharma, langsung segera membantu mengumpulkan biaya. Donatur juga datang dari orang Tionghoa di Ambon dan Banten.

Huang Yanguan membangun akademi Nankai di sebelah Guanyin Ting di Batavia pada tahun 1775. Kepala sekolahnya yang bernama Yang Ben menulis: “Dari periode Wanli (1572-1650) hingga sekarang periode Qianlong (1775), kami orang Tang datang ke Batavia yang mana sudah ada Kapitan. Kami tak pernah menduga mereka telah membangun wihara-wihara Buddha dan kelenteng dewa-dewa.” Saat itu orang-orang Kanton dan Fujian (Hokkian) telah menjabat sebagai kapitan di Batavia. Menurut reportase Dinasti Ming dan Qing, masyarakat Fujian “percaya akan dewa-dewa dan kuil serta memuliakan Buddhadharma.”

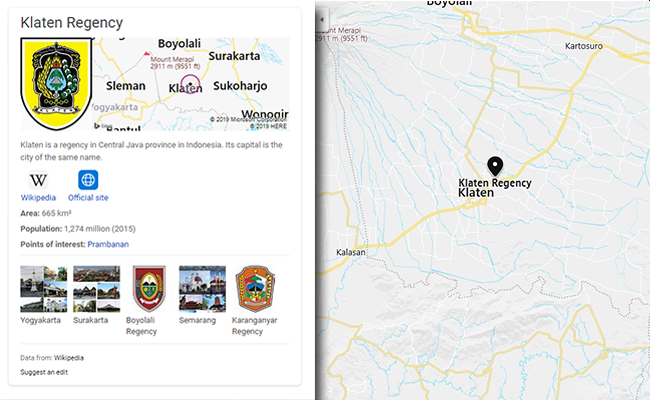

Biara Guanyin juga berdiri di Semarang pada tahun 1746 dan setelah lokasinya dipindahkan kita kenal dengan nama wihara Dajue di Gang Lombok. Wang Dahai menulis satu bhiksu eksentrik bernama Fobin yang berasal dari Fujian menjaga biara Guanyin tersebut. Saking eksentriknya hingga perilakunya melanggar janji selibat dari Vinaya. Sebagai Konfusianis, Wang Dahai mengkritisi budaya kelenteng dan Buddhis yang diyakini banyak orang Fujian saat itu.

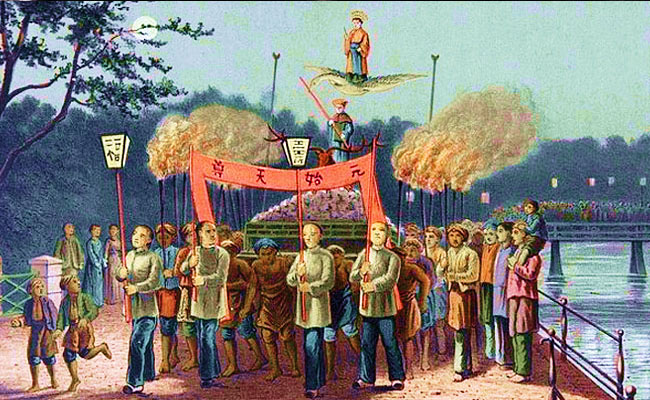

Cendekiawan Konfusianis saat itu juga dikenal amat kritis terhadap ritual Pu Du atau Jinghe Ping. Cuma belakangan ini saja rohaniwan Khonghucu mengadaptasi sembahyang rebutan atau Avalambana atau istilah lokal Jinghe Ping yang berasal dari agama Buddha. Catatan terawal mengenai Pu Du di Jawa berasal dari catatan Tjoa Tjoe-koan di Surakarta pada tahun 1885 M lalu juga catatan Belanda tentang Avalambana di Maluku dan Riau pada abad ke-18 dan 19.

Baca juga: Nusantara Ada di Kitab Tripitaka?

Tjoa Tjoe-koan mendeskripsikan pada tanggal 15 bulan ke-7 diadakan perayaan Tao yaitu Zhongyuan yang memuliakan dewa Diguan yang mana para biksu mengadakan ritual Pu Du atau penyebrangan makhluk di alam menderita bernama Ullambana/Avalambana yang berasal dari biksu Maudgalyayana.

Tjoa juga mencatat bahwa semua orang Tionghoa menghormat pada leluhurnya di hari Ullambana ini untuk menghaturkan permohonan maaf, melakukan Jinghe Ping, memohon berkah sambil mengundang para leluhur untuk menikmati bersama-sama gunungan-gunungan persembahan. Pada perayaan Pudu, di samping rupang Guanyin ada figur kertas dari Kaisar Buddhis Liang Wudi dan Chan Master Baozhi, yang dianggap sebagai pionir ritual penyeberangan dan pertobatan.

Seiring dan reformasi Kang Youwei dan masuknya abad ke-20, para cendekiawan Konfusian (Yang Chengxing etc) mulai mengkritik Pu Du tahun 1904 di koran Ik Po dengan mengemukakan bahwa ritual Ullambana berasal dari Buddhis dan tidak ditemukan dasarnya di kitab-kitab Khonghucu. Ini ditentang oleh Zhou Ruyuan dari Surakarta yang menyatakan bahwa Ullambana mengedepankan bakti yang dipuji di Konfusianisme.

Reformasi Konfusianisme pada awal abad ke-20 sangat berdampak pada organisasi Tionghoa saat itu, tapi anomali kemudian terjadi, karena para inisiator reformasi Konfusian itu akhirnya beralih juga ke Buddhadharma khususnya pemikiran Yogacara dan kelogisan Buddhis dengan sains. Jauh sebelum Albert Einstein menemukan koneksi antara Buddhisme dan Sains, orang Tionghoa menemukannya terlebih dahulu. Gelombang keberpihakan para reformator Konfusianis ke arah Buddhis ini sayangnya tidak sampai ke anggotanya di Nusantara.

Dari Guanghua Si hingga kembalinya Buddhis di Nusantara

Pewarta Dharma Buddhis Tionghoa lantas terus berdatangan ke Nusantara. Umumnya mereka berbahasa Mandarin dan lebih fokus pada ritual.

Guo Dehuai (Kwee Tek Hoay) pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia juga pernah berkata bahwa sebenarnya Buddhis yang mau beliau undang adalah dari Buddhis Mahayana Tiongkok karena merupakan keyakinan asli orang Tionghoa, namun karena beragam keterbatasan akhirnya Bhikkhu Narada yang diundang. Bagi Kwee, mengundang Bhikkhu Narada ke kelenteng sama saja seperti mengundang pendeta Kristen Protestan ke gereja Katolik, misalnya.

Juga tanpa mahabhiksu silsilah Chan yaitu Benqing misalnya, mustahil rasanya Buddhadharma bisa bangkit seperti sekarang. Dilahirkan pada tahun 1878 di Fujian, Biksu Benqing diasuh di bawah didikan bhiksu Chan Tongzhan. Pada tahun 1901 beliau berlayar ke Hindia Belanda atau Nusantara ini dan tinggal di wihara Dajue Si, Semarang membabarkan Buddhadharma selama 3 tahun. Beliau kemudian kembali ke wiharanya Guanghua Si di Putian dan ditawari untuk menjabat sebagai kepala biara namun ditolaknya sehingga beliau kembali lagi ke Nusantara.

Setelah membabarkan ajaran di Xietian Gong dan Guandi Miao di Bandung, mahabhiksu Benqing tiba di Jakarta pada tahun 1924 dan menetap di Yulian Tang. Dengan bantuan muridnya Biksu Tipan dan Yuanren beliau mendirikan Wihara Guanghua di Jakarta. Dua tahun kemudian, Zheng Man’an (Tee Boan An) ditahbiskan menjadi samanera di Wihara Guanghua Jakarta ini dengan saksi Biksu Rusong, Rukong, Zhenyao, dan Wujing. Mahabiksu Benqing memberinya nama tahbis Tizheng yang kita kenal sekarang dengan nama Bhikkhu Ashin Jinarakkhitta.

Penggemar Zen dan siswa mindfulness