Selibat adalah sebuah gaya hidup tanpa pernikahan/seks yang dilakukan atas alasan agama atau spiritual (Bowker 1997). Bagi banyak orang, kehidupan selibat tidak pernah terpikirkan atau terlintas dalam menjalani kehidupan sebagai manusia.

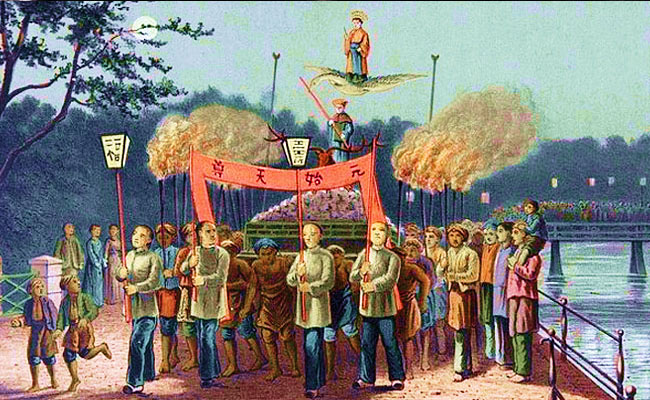

Tetapi sejarah menunjukkan terdapat beberapa komunitas dan orang-orang yang memilih untuk hidup selibat. Contoh yang paling kita kenal adalah para biksu/biksuni Buddha (termasuk pula samanera/i), para pastor/suster Katolik, pendeta Jain, dan beberapa penganut paham sufi.

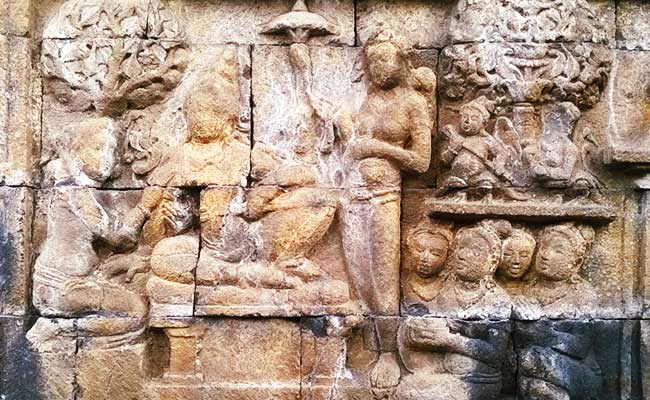

Dalam pandangan agama Buddha, khususnya Theravada, selibat dikenal dengan sebutan brahmacariya, yaitu praktik menghindari aktivitas seksual untuk menjalani kehidupan moral sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai kebebasan. Praktik ini dapat dilakukan oleh setiap orang, baik para biksu/biksuni maupun umat awam. Bedanya, bagi mereka yang telah bersumpah untuk menjalankan kehidupan suci dan meninggalkan kehidupan berumah tangga dengan menjadi seorang biksu/biksuni, maka mereka akan hidup selibat selama mereka masih menjadi seorang biksu/biksuni. Sedangkan bagi umat awam, mereka dapat menjalankan praktik ini dengan menghindari aktivitas seksual pada hari-hari tertentu.

Selibat dalam vinaya

Masih menurut tradisi Theravada, praktik selibat ini adalah bagian dari Pabbajita (mereka yang telah meninggalkan keduniawian). Bagi mereka yang menjalankan Pabbajita, tujuan hidup utama mereka adalah mencapai Nibbana/Nirvana (ditandai dengan padamnya nafsu dan keinginan).

Untuk mencapai Nibbana, mereka harus berusaha keras melepaskan kemelekatan-kemelekatan (tanha). Konsep ajaran Buddha berpusat pada tanha (kemelekatan) sebagai sumber penderitaan (dukkha). Buddha telah mengidentifikasi 3 objek kemelekatan ini: kemelekatan akan eksistensi (bhavatanha), kemelekatan akan ketiadaan (vibhavatanha), dan kemelekatan akan kenikmatan indra (kamatanha). Seks termasuk pada bentuk kemelekatan ketiga, kemelekatan yang timbul akibat kenikmatan indra.

Dalam Kama Sutta dari Sutta Nipata, Buddha menjelaskan bahwa melekati kenikmatan seksual adalah salah satu sumber penderitaan:

“Jika seseorang, mendambakan kenikmatan sensual, mendapatkannya, maka dia akan senang dalam hatinya. Orang awam mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi jika bagi orang, yang mendambakan berkurangnya kenikmatan, dia menjadi hancur seolah-olah ditembak dengan sebuah panah” – Kama Sutta, Sutta Nipata.

Menurut Vinaya Theravada, seks adalah salah satu dari empat pelanggaran berat yang mengakibatkan pada lepasnya kebiksuan seseorang selain mencuri, membunuh, dan berbohong telah mencapai kebebasan sempurna.

Lantas apakah mereka dapat menikah?

Selain bagi beberapa aliran di Jepang dan Tibet, hampir semua tradisi Sangha menjalankan kehidupan selibat. Dengan demikian, apabila seorang biksu/biksuni ingin menikah, maka dia hanya dapat melakukannya dengan melepas jubah (keluar dari komunitas Sangha).

Buddha mengkritik seorang biksu yang melanggar sumpah selibatnya tanpa melepas jubahnya (keanggotaannya) terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa sikap tersebut tidak terpuji. Sebaliknya, sikap tidak terpuji itu mengurangi keyakinan dan memunculkan keraguan terhadap mereka yang yakin.

Perlu ditekankan pula bahwa Buddha tidak memberi aturan hidup selibat bagi para anggota Sangha karena ada sesuatu yang memalukan terkait seks, tetapi karena keinginan sensual itu sendiri adalah sebuah belenggu untuk mencapai kebebasan.

Praktik selibat dianggap sebagai cara efektif untuk melepaskan belenggu tersebut dan menjadi pilihan hidup bagi mereka yang benar-benar serius menjalankannya. Bahkan dalam tradisi Theravada para biksu tidak diperkenankan berjabat tangan dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya. Yang Mulia Ajaan Fuang dari Thailand (1915-1986) mengatakan, “Alasan Buddha tidak mengizinkan para biksu untuk menyentuh wanita bukanlah karena ada sesuatu yang salah dengan wanita. Itu karena ada sesuatu yang salah dengan para biksu: mereka masih memiliki kotoran mental, oleh karena itu harus mereka kendalikan,” (O’Brien 2018).

Baca juga: Benarkah Ada Biksu yang Bisa Terbang?

Menariknya, beberapa aliran agama Buddha di Jepang yang sebagian besar masuk dalam tradisi Mahayana mengizinkan para rahibnya untuk menikah dan memiliki anak. Meskipun demikian, para biksu Jepang yang telah bersumpah untuk selibat tidak diperkenankan menikah, sedangkan para biksu Jepang yang tidak bersumpah diperkenankan untuk menikah.

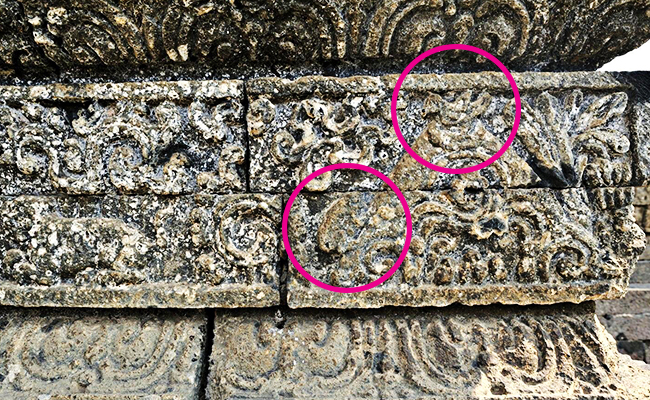

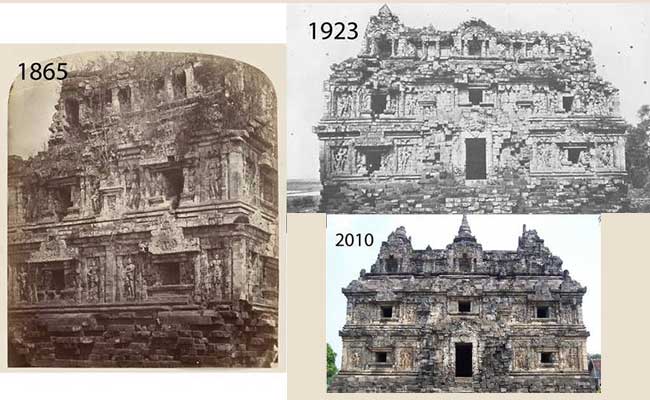

Keadaan tersebut muncul karena adanya tantangan terhadap perkembangan agama Buddha di sana. Menurut sejarah, tahun 1869 adalah akhir dari Bakufu. Sebelum restorasi Meiji, agama Buddha dan Shinto di Jepang bersatu dalam satu ajaran yang disebut Shinbutsu-shugo.

Namun ketika restorasi Meiji muncul, kekuasaan Kaisar dipulihkan dan salah satunya adalah memisahkan agama Shinto dengan Buddha. Hal ini dikarenakan Kaisar Jepang dikenal sebagai keturunan dari Kami dan memilih Shinto, sedangkan Shogun memilih agama Buddha. Hal ini menjadi awal dari pembersihan agama Buddha (Haibutsu kishaku) yang mana kuil-kuil Buddha banyak dihancurkan dan para biksu Buddha dipaksa menjadi pendeta Shinto.

Pada masa pemerintahan Meiji, terdapat Hukum Nujukiku Saitai yang pada intinya para biksu Buddha harus dibebaskan untuk mengkonsumsi daging dan menikah. Hal ini dipandang sebagai cara untuk melemahkan institusi agama Buddha di Jepang.

Hukum ini menjadi awal munculnya praktik kuil keluarga yang mana kuil-kuil Buddha di Jepang dikelola dan diwariskan turun-temurun dari ayah ke anak laki-lakinya. Hukum dan keadaan di Jepang inilah yang membuat tradisi dan praktik agama Buddha di Jepang menjadi cukup unik dibandingkan dengan tradisi agama Buddha pada umumnya.

Upasaka Sasanasena Seng Hansen

Sedang menempuh studi di Australia.