Berbicara tentang pemakaian batik dan sarung, belum lengkap rasanya kalau tidak belajar sejarahnya hingga ke era Hindu-Buddha. Pada era itu, masyarakat Nusantara umumnya hanya memakai pakaian penutup bawah.

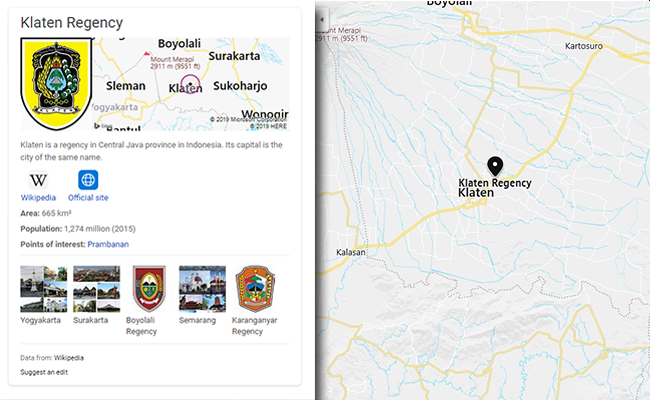

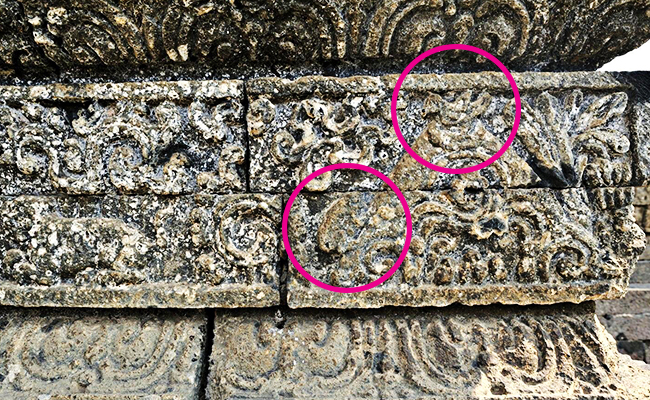

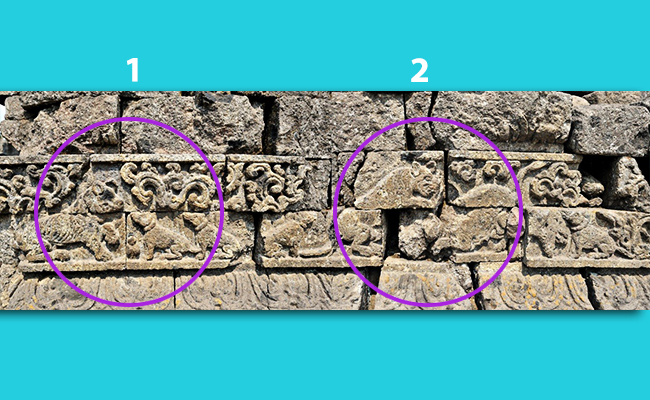

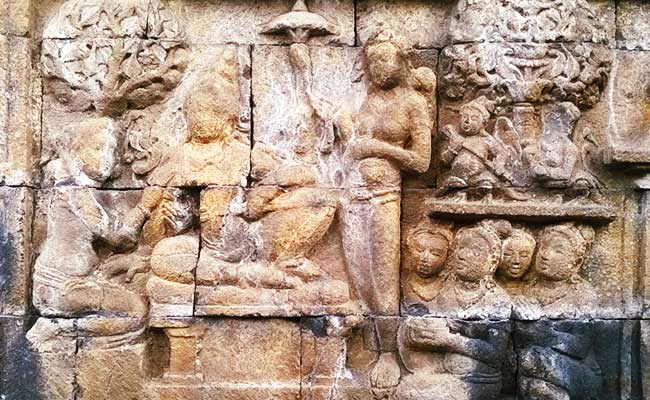

Kakawin dan naskah kuno juga sumber yang kaya untuk mencari referensi tentang pakaian kuno di Nusantara. Berbagai istilah digunakan misalnya calana, lancinan, cavet, atau katok. Sebelum abad ke-13 M, calana yang berasal dari Sanskerta carna ini bukan berarti celana jahit yang digunakan kita sekarang. Pada era itu, calana atau lancinan lebih dekat ke bentuk sarung. Ini bisa kita lihat lewat relief-relief di candi Hindu-Buddha yang bertebaran pada masa itu. Para petapa juga menggunakan pakaian bawah ini. Naskah-naskah yang bisa kita sadur adalah misal Bhomantaka, Sumanasantaka, kakawin Ramayana.

Baca juga: Zaman Gini Pakai Sarung?

Setelah abad ke-13 M, karena adanya kebutuhan fungsi dalam berkuda bagi para prajurit, mulai dibedakan antara cavet yang lebih ke arah sarung dan lancinan yang lebih ke arah celana yang kita kenal sekarang ini. Siwaratrikalpa menyebut celana ini dengan nama gadag atau katok sebagaimana bahasa Jawa yang kita kenal sekarang ini. Namun nampaknya bagi masyarakat biasa, gaya sarung yang masih tetap digunakan.

Kitab Sutasoma juga menyebutkan perempuan memakai tapih. Tapih ada sejenis sarung yang dipakai oleh kaum perempuan. Tapih ini dikenal juga dengan sarung bermotif bernama tapi-sarassa. Sarassa adalah pinjaman kata dari bahasa India yang berarti kain motif warna-warni. Orang Ryukyu di Jepang tampaknya juga sudah berdagang batik dengan Nusantara sejak abad ke-14 M dan sampai saat ini, Jepang juga menyebut batik sebagai sarasa atau Jawa sarasa.

Motif Batik Hindu-Buddhis

Zaman dahulu pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, sarung yang dipakai bermotif. Ini bisa kita lihat di candi-candi atau juga di lontar naskah. Menurut naskah Desavarnana, sarung digunakan dengan motif batik kain gringsing yang motif-motifnya diambil dari kisah-kisah Ramayana dan Krsnayana – menurut Kidung Sunda dan Harsawijaya. Kitab Pararaton dan Rangga Lawe juga menyebut kain gringsing ini. Sampai sekarang beragam motif gringsing masih dapat dilihat di Bali.

Di antara sekian banyak motif batik di era modern ini, sepertinya motif impor dari Tiongkok, beberapa sarat dengan makna Buddhis.

Motif swastika dalam bahasa Jawa disebut sebagai motif batik banji. Banji adalah serapan dari bahasa Tionghoa wanzi (卍字) yang berarti swastika. Di dalam kebudayaan Tionghoa, sangat lumrah sekali bagi para umat Buddhis menggunakan motif ini dalam keseniannya.

Baca juga: Kain dan Manusia, Identitas Politik dan Agama

Selain itu ada motif awan batik megamendung yang didasarkan atas motif awan Tionghoa. Motif awan Tionghoa ini berasal dari ruyi (如意) yaitu salah satu benda kelengkapan anggota Sangha Tiongkok yang disebutkan dalam Vinaya berbahasa Tionghoa. Awalnya digunakan sebagai alat garuk, namun berubah fungsinya. Ketika mengajar, para biksu memegang tongkat ruyi ini. Ruyi adalah simbol kekuatan pun juga simbol terkabulnya harapan-harapan.

Motif-motif Tionghoa di dunia perbatikan Lasem juga konon dilukis oleh Na Li Ni, anak buah dari Laksamana Zheng He. Darinya ditemukan motif flora dan fauna khas Tionghoa.

Sarat dengan warisan kerajaan Hindu-Buddha, sampai sekarang sarung batik masih jarang digunakan oleh komunitas Buddhis. Beberapa komunitas semisal komunitas Plum Village Indonesia, Kadam Choeling Indonesia, Chan Indonesia dan beberapa komunitas Buddhis di pedesaan juga dalam beberapa momen tertentu sudah menggunakan batik sarung ini.

Penulis, aktivis komunitas Chan Indonesia, dan co-founder dari Mindful Project