‘Wong Jawa nggone semu, sinamun ing samudana, sesadone ingadu manis.’ -Orang Jawa menyukai sesuatu yang semu, disamarkan dengan perlambang, diwujudkan dalam keindahan.

Latar Belakang

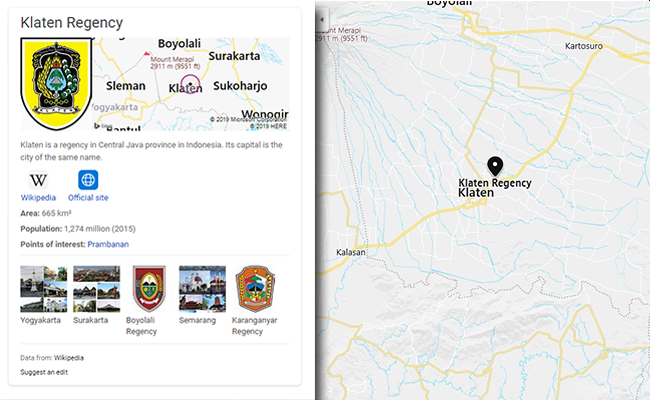

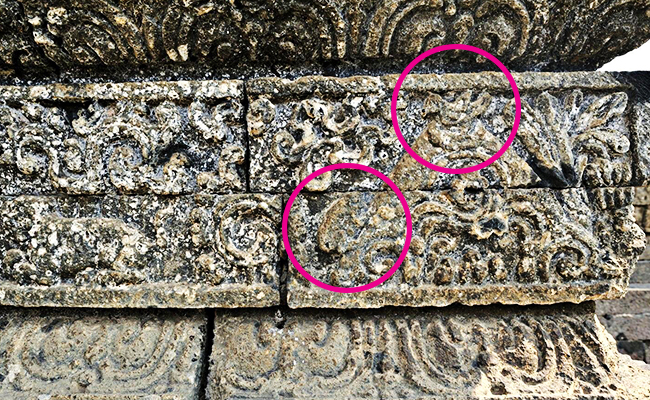

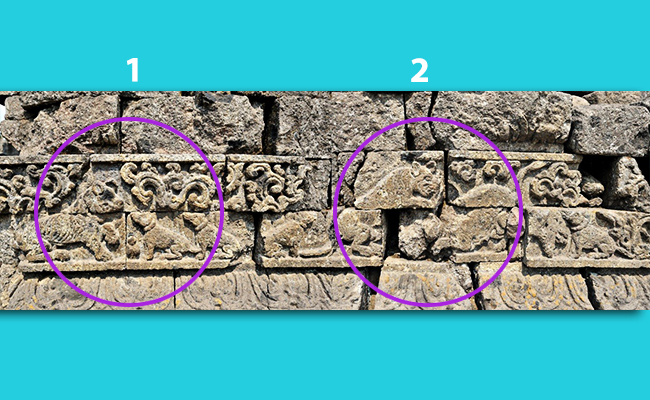

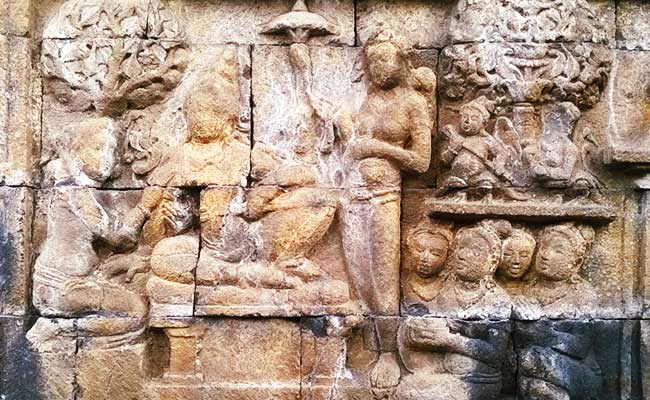

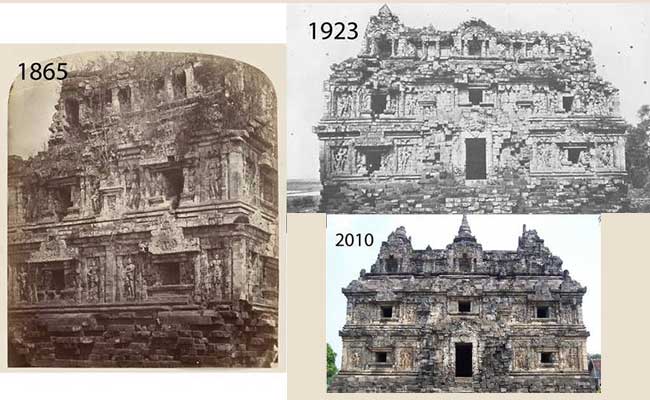

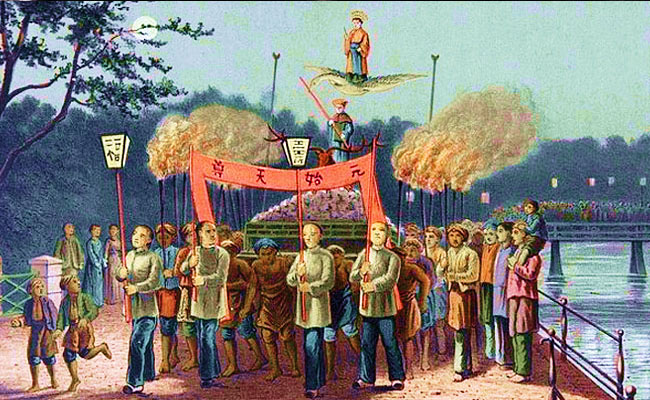

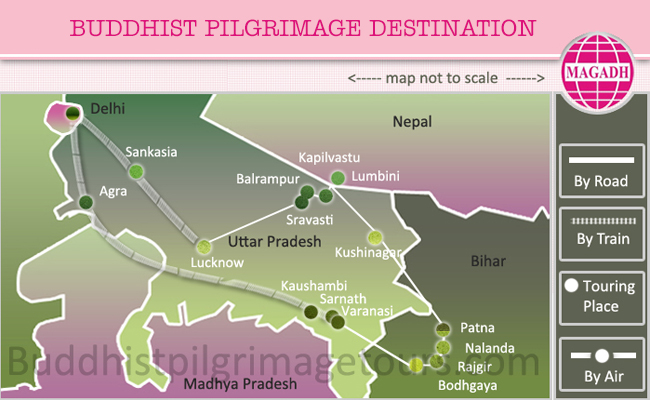

Kisah Bubuksah dan Gagak Aking adalah kisah populer yang berkembang sekitar pertengahan abad ke-14 di zaman Majapahit. Kisah ini dapat kita jumpai pada relief candi Panataran di Blitar dan candi Surowono di Kediri. Pada zaman ini seni budaya yang berkembang memiliki corak yang berbeda dengan zaman sebelumnya terutama di Jawa Tengah terutama pada zaman dinasti Syailendra dan Sanjaya.

Sudah banyak para peneliti memahami bahwa seni budaya Jawa Tengah sangat dekat dengan model asli India walaupun tentu saja juga ada elemen lokalnya, sedangkan Jawa Timur nampak berangsur-angsur berkurang pengaruh Indianya. Era Jawa Timur terutama pada zaman Majapahit menampilkan adanya perubahan bentuk seni budaya dan keagamaan. Belum lagi kondisi politik yang membuat Raja Hayam Wuruk menempatkan diri sebagai pemersatu kerajaan dengan melakukan perjalanan keliling negara dengan mendirikan candi dan dengan ritual tertentu.

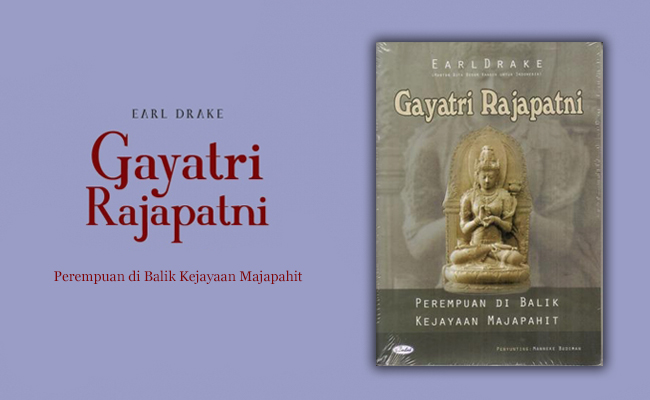

Kerajaan Majapahit didirikan oleh Kertarajasa Jayawardhana, atau yang disebut Raden Wijaya, yang memerintah tahun 1293-1309. Meninggalnya Raden Wijaya digantikan oleh putranya yaitu Jayanagara yang dibunuh Ra Tanca tahun 1328. Sesepuh kerajaan yang masih hidup dan berhak atas tahta pada waktu itu adalah Gayatri. Gayatri saat itu sudah menjadi Bhiksuni, dan segera menggantikan kekosongan kepemimpinan. Lalu tahun 1329 memerintahkan Tribuwana Tungga Dewi untuk menggantikannya. Dari Tribhuwana tunggadewi (1328-1351) ini lahirlah Hayam Wuruk.

Majapahit pada zaman Raja Hayam Wuruk mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebuah tempat khusus didirikan untuk Rajapatni, gelar Rajapatni, tidak lain adalah nenek Hayam Wuruk, yang merupakan simbol pemersatu yang turut menentukan visi Majapahit. Di Kamal Pandak, perbatasan antara Janggala dan Kediri sebagai lokasi tempat suci Rajapatni, Hayam Wuruk menampilkan klaimnya seperti berikut.

“Maka dibangunlah tempat suci, supaya tanah Jawa bersatu kembali, supaya tenteram dengan raja seantero negara, dan supaya kelak orang tahu tanpa ragu…” (Des. 68.5; Robson 1995: 75)

Banyak sejarahwan menilai berkembangnya Majapahit tidak lepas dari gagasan persatuan. Tidaklah heran jika dalam sastra dan kisah pada zaman ini, banyak menampilkan kisah bersatunya sosok laki-laki dan perempuan, yang mewakili persatuan antara Jenggala dan Kediri, seperti kisah Panji dan Candra Kirana, juga kisah Angling Dharma dan Ambarwati, dan lain sebagainya.

Termasuk kisah Bubuksah dan Gagak Akik, walaupun bukan tentang laki-laki dan perempuan, namun terinspirasi oleh gagasan penyatuan. Untuk kisah Bubukah dan Gagak Aking, secara umum, orang hanya mengenalnya sebagai gagasan penyatuan Siwa dan Buddha, atau juga bukti kerukunan dan harmoni antara penganut Buddha dan Siwa pada zaman itu. Hal ini diperkuat dengan apa yang ada dalam Kakawin Sotasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular abad ke-14 mengenai ‘Bhinneka Tunggal Ika’.

Banyak sarjana abad ke-20 yang meneliti relief candi-candi di Jawa dan memahami bahwa relief naratif tidak dipahat sebagai elemen dekoratif semata atau untuk menghibur peziarah, tetapi juga untuk menyampaikan simbolisme tertentu. Hingga sekarang tradisi simbolisme seperti ini masih menjadi basis budaya tradisional Jawa. Dalam pertunjukan wayang yang kita kenal saat ini, nampak sekali simbolisme semacam ini, seperti yang pernah dikatakan P.J.Zoetmulder:

“Wawasan yang sempurna, makna yang lebih dalam tentang wayang, lubuk terdalam kebenaran dan kenyataan, yang tetap tersembunyi untuk orang awam […] terungkap dengan sendirinya untuk mereka yang berpengetahuan saja.”

Karya sastra yang berkembang menyukai hal-hal tersamar dan memiliki makna yang multi dimensi. Seperti halnya tulisan ini yang mencoba mengungkap makna dibalik kisah Bubuksah dan Gagak Aking.

Kisah Bubuksah dan Gagak Aking

Dalam pengembangannya seperti di Bali, kisah Bubuksah dan Gagak Aking ini dikembangkan penuh narasi namun pada dasarnya masih memiliki kronologi yang sama.

Dikisahkan ada dua bersaudara bernama Bubuksah dan Gagak Aking. Mereka adalah pertapa yang hidup di gunung Wilis dengan masing-masing cara bertapanya. Gagak Aking menerapkan bertapa vegetarian murni. Sedangkan Bubuksah memakan apapun dalam perangkapnya termasuk manusia.

Bhatara Guru menguji mereka untuk melihat kesiapannya dalam mencapai moksa. Bathara Guru mengutus Dewa Kalawijaya dalam wujud harimau putih untuk mendatangi mereka.

Harimau putih ingin memakan Gagak Aking. Namun Gagak Aking mengatakan bahwa tubuhnya kurus dan tidak akan mengenyangkan harimau, dan lebih baik mengincar adiknya, Bubuksah, yang gemuk.

Hal ini menunjukkan Gagak Aking belum siap moksa. Lalu harimau menyatakan maksudnya pada Bubuksah. Bubuksah ternyata siap mengorbankan dirinya agar disantap harimau. Karena lolos dari ujian yang diberikan, Bubuksah ditawarkan untuk mengikuti Dewa Kalawijaya untuk menuju ke surga.

Bubuksah memohon agar saudaranya diampuni dan bisa mengikuti dirinya ke surga. Dewa Kalawijaya setuju dan berangkatlah mereka ke surga. Bubuksah menunggang harimau terbang ke surga dengan Gagak Aking turut dengan berpegangan pada ekor harimau.

Bubuksah di surga mendapat segala kebahagiaan di surge sedangkan Gagak Aking hanya sebagian saja.