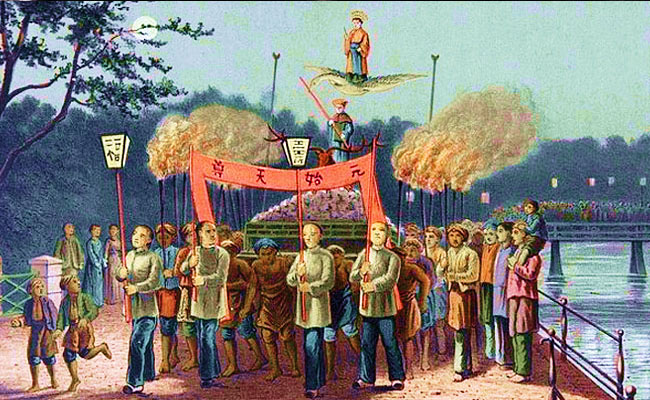

Dewa Ruci (Dewa-Roetji) adalah kisah pewayangan, yang diambil dari nama seorang dewa kecil yang dijumpai oleh Bima atau Werkudara dalam sebuah perjalanan mencari air kehidupan. Lakon wayang tersebut merupakan sisipan bagi Mahabarata, sehingga tidak ditemukan dalam naskah asli Mahabharata dari India. Dewa Ruci berkisah tentang kepatuhan murid kepada guru, kemandirian bertindak, dan perjuangan menemukan jati diri.

Kisah ini begitu populer dalam masyarakat Jawa dan dipentaskan oleh banyak dalang di Jawa hingga kini. Kepopulerannya membuatnya dijadikan sebagai nama kapal layar terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut, KRI Dewaruci.

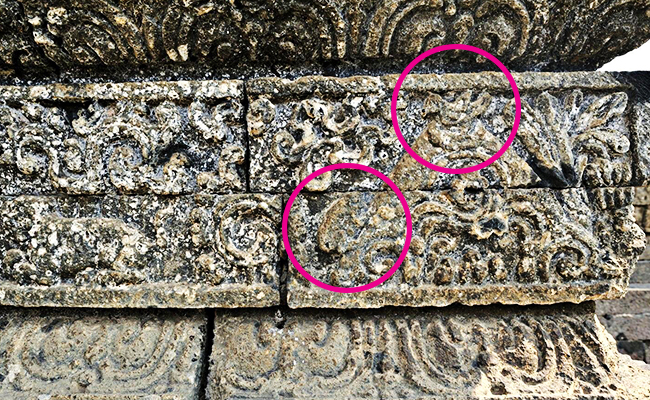

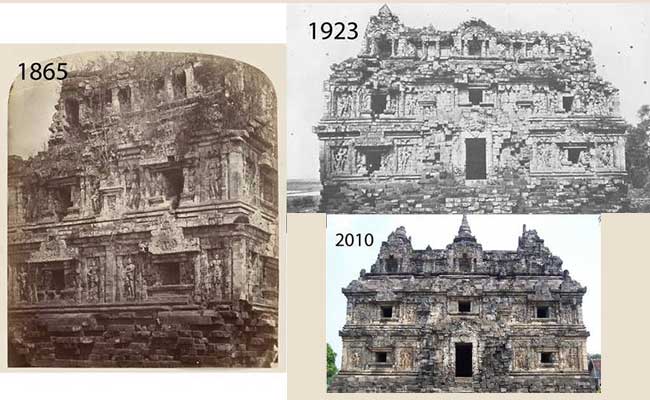

Kisah Dewa Ruci bisa dilacak paling tidak dari dua teks Jawa pra-Islam, yakni Dewa-Roetji yang bernuansa Buddhis, dan Nawaruci, turunannya yang bernuansa Hindu dari abad ke-XVI. Berikut ini bagian kedua tanya jawab BuddhaZine degan pakar Buddhisme Dr. Hudaya Kandahjaya terkait hal tersebut

Tanya:

[Sehubungan dengan munculnya beberapa versi teks Dewa Ruci], apa yang kira-kira terjadi di era akhir Majapahit itu? [Apakah] kontestasi agama? Padahal [era itu] sudah marak pemikiran Shiwa-Buddha yang sinkretis bukan?

Jawab:

Di Nawaruci, Sang Hyang Nawaruci disebut juga, antara lain, sebagai Sang Hyang Acintya, yang bukan lain daripada nama-nama yang mewakili Ketuhanan tertinggi. Nama Nawaruci ini sendiri berarti Sembilan Cahaya (Ilahi). Makna nama ini menarik karena Nawaruci juga menyebut keberadaan sembilan dewa (nawadewatā), yakni: Brahmā, Wiṣṇu, Īśwara, Mahādewa, Śambhu, Śiwa, Samīraṇa, Mahīśwara, dan Baruṇa; juga empat penjaga dunia (caturlokapāla), yakni: Maśěno, Kowera, Yama, Ludra, Śangkara, dan Bhaṭṭāra Lumanglang (entah mengapa daftarnya lebih dari empat). Dari sini barangkali bisa diperkirakan bahwa nama Nawaruci boleh jadi diilhami dari sembilan dewa tersebut.

Namun, lepas dari pembentukan nama waktu itu, di bab yang sama, diceritakan bahwa Bima pergi mengunjungi dewa-dewa tersebut di masing-masing surganya. Hanya saja itinerari kunjungannya ternyata tidak lengkap ke semua dewa, seperti terlihat dari tabel berikut.

Dari sembilan dewa, hanya empat, yakni Baruṇa, Brahmā, Wiṣṇu, dan Śiwa, dan dari empat penjaga, hanya Yama. Dua lagi Indra dan Parameśwara tidak tercantum di daftar sembilan dewa maupun empat penjaga di Nawaruci, tetapi tiba-tiba muncul di sini. Bila dua mereka itu adalah nama-nama alias, Nawaruci tidak menjelaskan.

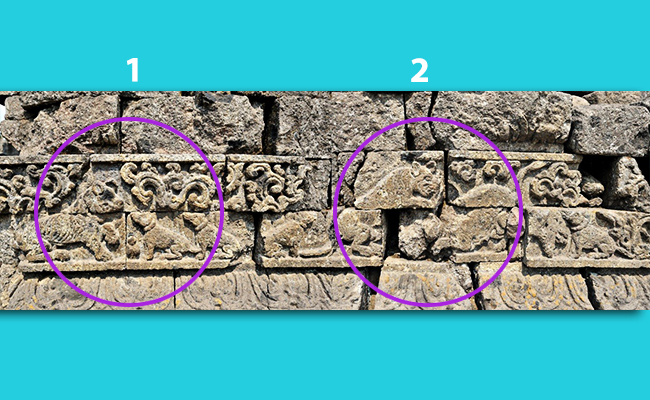

Kendati demikian, meski daftar di Nawaruci nampaknya tidak teratur, penting kita sadari bahwa daftar ini sesungguhnya bukan sembarang. Daftar di Nawaruci sebenarnya berevolusi dari daftar serupa di kitab-kitab Purāṇa, misalnya, dari daftar yang terurai paling jelas di Devī-bhāgavata-purāṇa. Kalau diperiksa lebih meluas akan terlihat bahwa daftar di kitab Purāṇa ini adalah juga sumber bagi kitab-kitab agama Buddha. Pengambilalihan ini jelas terlihat, misalnya, di Lalitavistara dan Gaṇḍavyūha-sutra. Kalau dibuat perbandingannya, mereka terlihat seperti di tabel berikut.

Delapan dewa di delapan penjuru menurut kitab Purāṇa dikenal sebagai delapan penjaga penjuru dunia (aṣṭadikpālaka). Yang delapan ini ditambah dengan Brahmā yang di tengah, semua berjumlah sembilan. Kediaman semua dewa ini ada di puncak gunung Meru dalam kosmografi Hindu, atau di puncak gunung Kailāsa di Himalaya.

Dipercaya bahwa kediaman Brahmā (brahmāpura atau brahmāloka) ini adalah juga kediaman kekal Śiva dan Viṣṇu, dan karenanya kediaman trimūrti ini adalah surga tertinggi. Sementara itu, gunung Kailāsa juga disebut gunung Aṣṭāpada (delapan kota surgawi).

Kosmografi Purāṇa ini mengubah kosmografi sebelumnya yang berasal dari Veda. Dalam kosmografi Veda, surga tertinggi berada di bawah kekuasaan Indra (Śakra), yang juga adalah pemimpin 33 dewa (trayastriṃśapati). Dalam kelompok 33 dewa ini ada kelompok 12 dewa yang disebut āditya atau tuṣita.

Dari uraian sepintas di atas, Nawaruci kelihatan menyadur kosmografi yang semula disebut di Purāṇa, lalu Purāṇa pada gilirannya mengambilalih kosmografi sebelumnya yang berasal dari Veda. Di pihak lain, proses serupa terjadi pada lingkungan agama Buddha.

Istilah aṣṭāpada kita dapati dipakai di berbagai kitab agama Buddha sewaktu mendeskripsikan tanah Buddha (buddhakṣetra). Kemudian, Brahmāloka (Pāli: Brahmaloka), Tuṣita (Pāli: Tusita) dan Trayastriṃśa (Pāli: Tāvatiṃsa) adalah nama-nama surga yang kemudian masuk ke dalam struktur kosmografi Buddhis.

Contoh-contoh di atas memperlihatkan keberbauran praktik dan konsep spiritual antara agama Buddha dengan perguruan spiritual lainnya bukan baru terjadi di era Majapahit, melainkan sudah terjadi semenjak masa kelahiran agama Buddha di zaman Śākyamuni.

Kalaulah contoh-contoh di atas terhitung masih lebih gamblang, ada masih banyak lagi hal-hal yang sudah sedemikian merasuk sehingga dari sudut agama Buddha seolah-olah adalah ciptaan atau milik agama Buddha sendiri padahal bila diselidiki seksama tidak demikian halnya.

Yang tergolong belakangan adalah, misalnya, sebutan buddha, jina, dan tathāgata. Tiga istilah ini sebetulnya adalah istilah umum atau milik bersama dari kaum śramaṇa pada masa kehidupan Śākyamuni. Jadi, yang Buddhist waktu itu sebenarnya adalah anggota kaum śramaṇa ini. Tetapi, karena frekuensi dan intensitas pemakaiannya, istilah buddha, jina, dan tathāgata lalu seperti diakui milik agama Buddha.

Ada pula hal-hal yang jauh lebih halus dan sudah terjahit sempurna di selimut agama Buddha sehingga bahkan tak lagi dipertanyakan. Yang tergolong hal ini adalah perihal kelahiran pangeran Siddhārtha Gautama. Garis besar proses dan kisah kelahiran ini kurang lebih identik untuk semua perguruan agama Buddha.

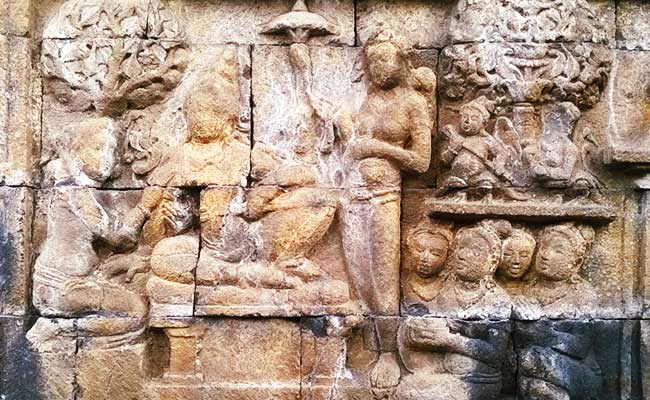

Pangeran Siddhārtha lahir melalui sisi kanan lambung dewi Māyā. Setiap umat Buddha yang pernah mendengar atau membaca kisah kehidupan pangeran Siddhārtha Gautama pasti tahu peristiwa ini. Tetapi, di antara mereka barangkali hanya sedikit yang menyadari bahwasanya kelahiran melalui sisi kanan lambung ibunya juga terjadi pada kelahiran dewa Indra.

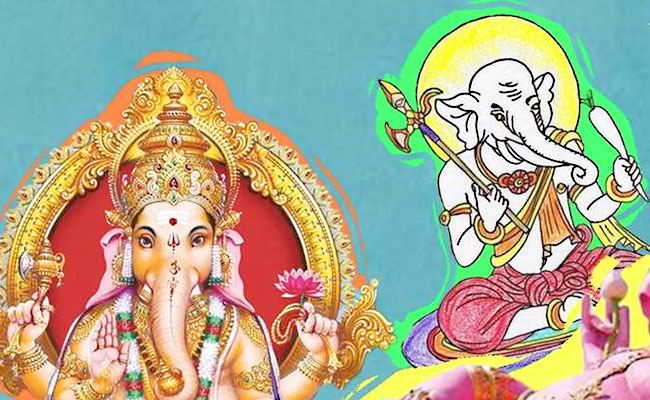

Lalu, bahwasanya mimpi dewi Māyā tentang seekor gajah putih masuk ke dalam rahimnya tidaklah unik, karena hal serupa juga terjadi pada dewi Triśala ketika akan mengandung Mahāvira (yang kemudian menjadi pemimpin kaum Jaina). Patut pula dicatat bahwa gajah Airāvata (Pāli: Erāvaṇa; Thai: Erawan, Myanmar: Irrawaddy) adalah wahana dan sekaligus perlambang Indra.

Hubungan dengan Indra menunjukkan keyakinan zaman itu tentang aspek Ketuhanan (divinity) dari kepribadian Siddhārtha Gautama. Aspek lainnya yang lebih jarang disinggung adalah konsep kelahiran bukan lewat liang rahim (ayonija). Konsep ayonija ini meresap di semua peristiwa kelahiran makhluk ilahi (divine beings) dan bersumber pada ajaran-ajaran spiritual di Veda, Purāṇa, dsb.

Secara teknis, konsep ayonija berkaitan dengan konsep penderitaan (duḥkha) di tahap janin (garbha) dan lahir (janma). Dengan demikian, mereka yang terlahir secara ayonija terbebas dari penderitaan saat lahir (janma-duḥkha), dan salah satu implikasinya adalah bisa tak lupa akan kehidupan lampau.

Terjahitnya konsep ayonija di selimut agama Buddha adalah salah satu bukti paling kuat bahwa agama Buddha berbaur dengan ajaran spiritual lain sejak awal dan otomatis tak pernah tumbuh sendiri atau terbebas dari ajaran lain.

Yang berupaya membantah proses ini atau memandang prosesnya baru terjadi belakangan entah ia memakai asumsi salah tentang pertumbuhan agama Buddha, mengingkari data sejarah perkembangan agama Buddha, atau menerapkan metodologi yang keliru.

Jadi, perdebatan kategori tentang hubungan keagamaan di zaman Majapahit, entah itu blending (vermenging), syncretism, parallelism, coalition, dsb., adalah debat kusir, karena pada umumnya pengajuannya berdasar pada data yang sudah disisihkan (culled data) sementara mengabaikan data keseluruhan proses.

Ungkapan Śiva-Buddha, atau rumusan Mpu Tantular yang berujung pada bhīneka tuṅgal ika tan hana dharma maṅrva, hendaknya dipahami mengikuti lapis pengertian spiritual yang bersesuaian.

Ungkapan atau rumusan seperti itu tidak bisa dipandang muncul sama rata pada satu lapis bidang datar spiritual, melainkan berada di antara banyak lapisan pengertian spiritual. Yang membaca atau mendengarnya perlu berbekal beberapa tingkat kedalaman spiritual agar bisa menghargai ungkapan-ungkapan demikian secara tepat. [MM]