Dalam masyarakat pendukung kebudayaan (culture bearers) memiliki kecenderungan yang unik, yaitu mengukuhkan jati diri sekaligus memperhatikan kebersamaan. Perbedaan antarkebudayaan justru bermanfaat dalam mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial.

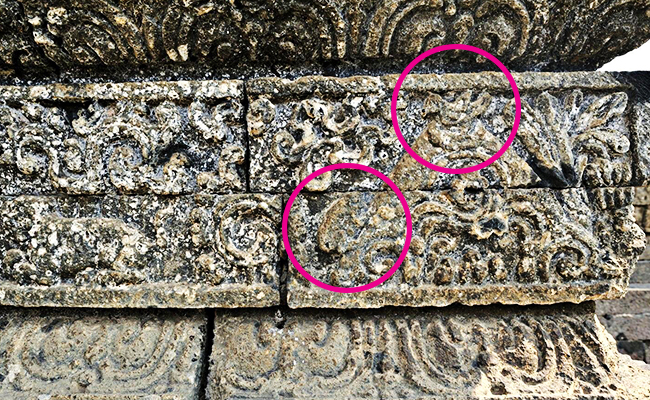

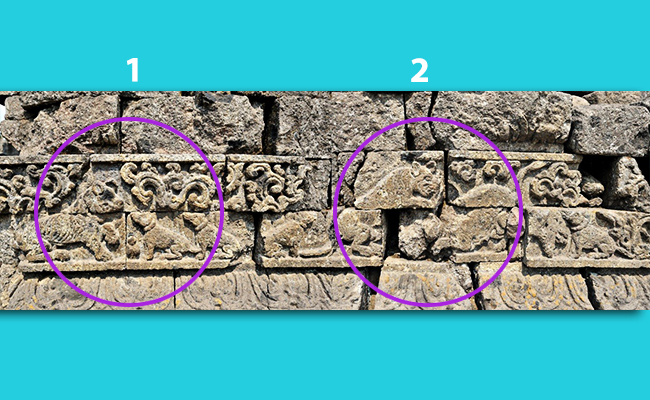

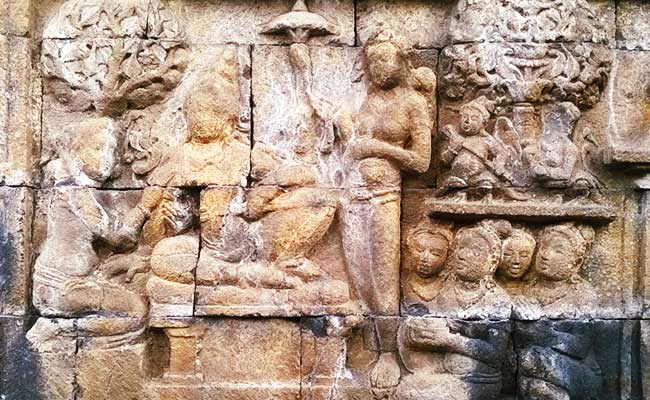

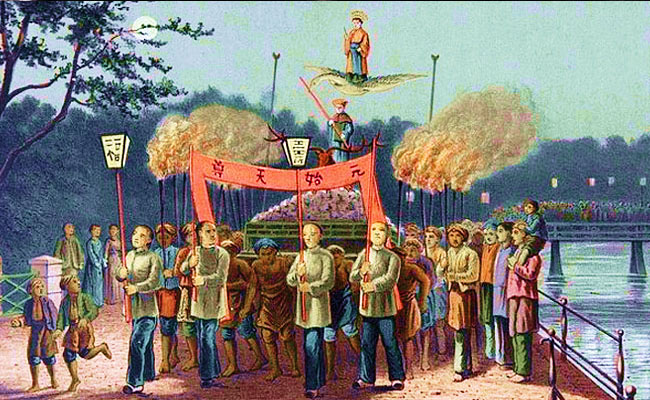

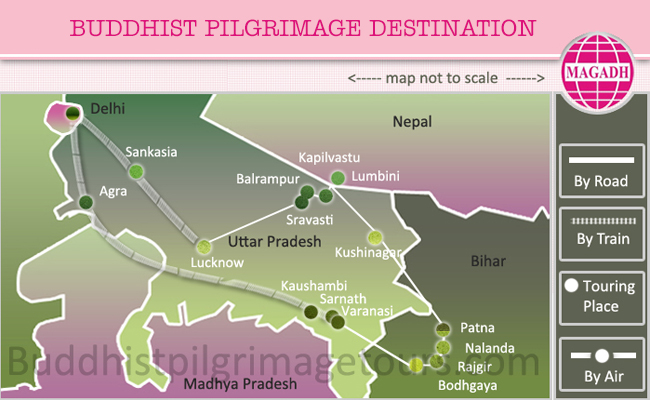

Hal seperti ini bukanlah pemikiran yang baru. Nusantara di masa lalu menggunakan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai landasan dasar hidup dalam masyarakat multikultural. Secara sederhana, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki dua atau lebih kebudayaan. Contohnya seperti pada zaman Majapahit adalah masyarakat yang beragama Buddha dan Shiva.

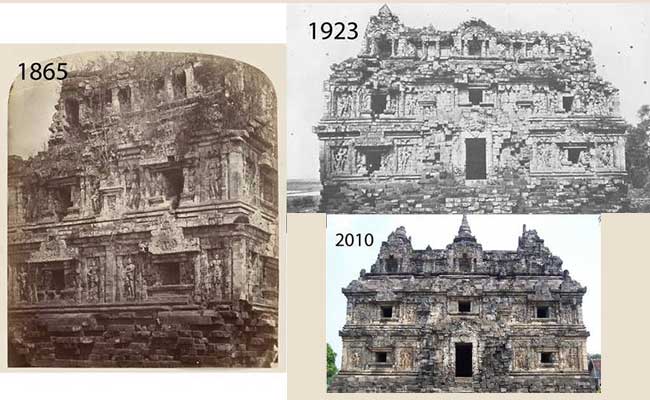

Seiringan dengan waktu, tidak lagi terbatas dua kebudayaan. Semakin panjang rentang usia suatu masyarakat, maka tentu semakin banyak interaksi dengan kebudayaan lain, dan sifat multikultural menjadi tidak terelakkan. Keragaman atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa lalu, kini, dan di masa mendatang.

Identitas kelompok dan identitas bersama akan terjembatani dengan baik apabila ada sikap saling menghormati dan toleransi. Kebanggaan dan sifat egoisme kelompok apabila diwarnai kepentingan politik tertentu maka akan mengancam identitas bersama yang menjadi dasar bagi masyarakat multikultural seperti yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

Baca juga: Ajaran Kesempurnaan Hidup

Menarik apabila kita mengkaji salah satu syair R. Ng. Ranggawarsita dalam Serat Sopanalya: “Wong ngaurip wus tamtu, akeh pada arebut piyangkuh, lumuh lamun kasor kaseser sathithik, nanging sing apeksa unggul, ing wekasan dadi asor.” Artinya: dalam hidup pasti, banyak orang berebut kebanggaan, tidak mau kalah dan bergeser sedikit, tapi siapa yang memaksa unggul, akhirnya menjadi hina.

Pengendalian diri adalah benteng terakhir ketika dipengaruhi oleh kepentingan yang mengancam persatuan dan kesatuan. Kekacauan yang terjadi dalam masyarakat selalu diawali oleh individu dalam masyarakat itu sendiri.

Kebanggaan itu untuk diri sendiri atau orang lain? Jika kebanggaan itu untuk orang lain, maka untuk apa kebanggaan itu. Karena rasa bangga selalu untuk konsumsi diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jika selalu banyak berbuat tapi selalu penuh ketulusan (rame ing gawe sepi ing pamrih), maka tidak akan merasa diri ini lebih penting. Dengan selalu tulus, maka hidup selalu tenteram.

Lebih jauh, dalam hidup bermasyarakat jangan sampai tergila-gila agar dipuji, dibangga-banggakan, dan disanjung-sanjung. Dengan kesabaran dan ketulusan, maka akan menjadi kekuatan sangat dahsyat mengobarkan sikap, seperti layaknya ksatria, yang ikut menjadi penentu dan pengarah kebudayaan dan peradaban bangsa.

Dalam masyarakat pendukung kebudayaan, kehidupan yang beragam dapat hidup bersama dengan suatu kesamaan yang pada akhirnya dapat menjadi faktor pendorong kualitas masyarakat, dan tentu juga kualitas individu yang ada di dalamnya.

Pencinta kearifan Nusantara dan penulis buku Using No Way as Way.

Tinggal di kota kretek, Kudus, Jawa Tengah. Memilih menjadi orang biasa, dan menjalankan laku kehidupan sehari-hari dengan penuh suka cita.