Ibarat judul sebuah lagu, pemilihan umum (pemilu) tinggal menghitung hari. Saya yakin, sebagian dari pembaca sudah menentukan pilihan masing-masing. Pilihan itu boleh jadi ditentukan berdasarkan selera dan kecocokan terhadap visi-misi dari masing-masing kandidat yang akan berlaga pada hari pemilihan nanti.

Tak ada lagi keraguan yang “membayangi” dalam memilih calon pemimpin bangsa karena pembaca merasa sudah mantap dengan pilihannya. Jadi, pada hari pencoblosan, langkah kaki tentu akan jauh lebih “ringan” ketika pembaca datang ke tempat pemungutan suara untuk menyampaikan aspirasinya.

Sayangnya, tidak semua orang mempunyai kemantapan demikian. Sebagian mungkin masih ragu-ragu dalam membuat keputusan. Hal itu tentu lumrah terjadi. Manakala visi dan misi yang disampaikan oleh kandidat dalam ajang debat belum mengena di hati, keraguan bisa saja muncul.

Bahkan, lebih parah lagi kalau yang timbul justru rasa apatis. Orang yang bersikap apatis boleh jadi akan berpikiran, “Buat apa ikut pemilu? Siapa pun pemimpinnya toh hidup saya begini-begini saja!” Kalau dibiarkan berkembang, pikiran tadi bisa memicu sikap “golongan putih” (golput).

Sikap golput memang menjadi “bayang-bayang” dalam setiap pemilihan umum. Sikap ini bisa diambil oleh siapa pun, termasuk saya pribadi. Pada pemilu sebelumnya, entah 2009 entah 2014, saya sempat golput dalam menentukan kepala daerah. Alasannya sederhana. Saya tidak begitu kenal calon yang akan maju jadi kepala daerah.

Hal itu tentu bisa dimaklumi. Sebab, pemilu terkadang menjadi ajang “aji mumpung” dan “tebar pesona”. Ada begitu banyak kandidat yang mengumbar janji tanpa memperlihatkan prestasi. Dari yang awalnya asing, mereka bisa tiba-tiba berubah sikap menjadi ramah. Dari yang sebelumnya tidak kenal, jadi “sok” kenal. Semua itu tentu dilakukan untuk merebut simpati masyarakat.

Yang satu ini biasanya tidak masuk kriteria saya dalam menentukan pilihan. Saya tidak ingin disayang sesaat, dan kemudian dilupakan setelahnya. Makanya, untuk kandidat tipe ini, saya sering “lewatkan”. Sebab, saya cenderung mencari calon lain yang punya kapasitas dan integritas, bukannya yang suka tebar “kata-kata manis” sebagai jalan pintas.

Sutta

Kadang saya bertanya, “Apakah keputusan saya pada pemilu terdahulu ‘berseberangan’ dengan Ajaran Buddha? Kalau iya, kira-kira sutta mana yang menunjukkan pantang golput dalam Buddhis?” Pertanyaan itu akhirnya melempar saya pada sebuah penelusuran.

Saya mengaduk-aduk lemari buku saya, membaca sebanyak mungkin Sutta yang bisa ditemukan di sana, tetapi ujung-ujungnya pencarian saya nihil. Oleh karena keterbatasan informasi, saya belum menemukan satu pun Sutta yang membedah sikap golput dari sudut pandang agama Buddha.

Hal itu bisa terjadi karena sikap golput barangkali tidak pernah ada dalam sistem kerajaan pada masa Buddha Gotama. Sebab, pewarisan takhta kerajaan pada masa itu dilakukan secara turun-temurun, bukan secara demokrasi.

Baca juga: Memilih Pemimpin yang Ideal Menurut Buddhis

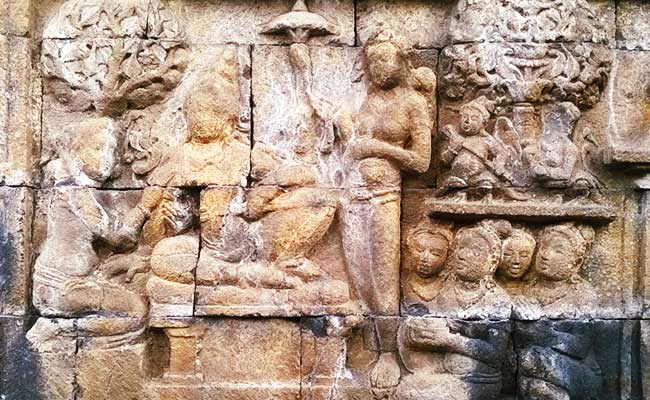

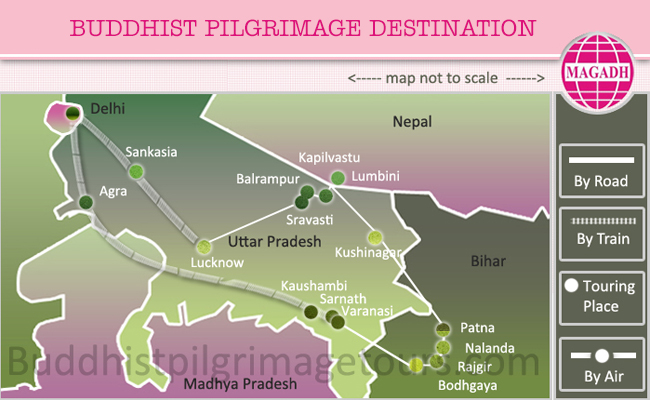

Ambil contoh kasus Pangeran Siddharta. Pangeran Siddharta seyogianya adalah putra mahkota yang kelak memimpin Kerajaan Kapilavastu. Ayahnya, Raja Suddhodana, telah mempersiapkannya sejak masih muda untuk menjadi pewaris takhta kerajaan. Kelak setelah ayahnya pensiun, ia-lah yang akan bertugas memerintah Kapilavastu.

Namun, Pangeran Siddharta sepertinya tidak tertarik sedikit pun dengan urusan duniawi. Pencarian spiritual lebih “menantang” minatnya. Pada umur 29, ia pergi meninggalkan kerajaan, mencari “obat” yang bisa membebaskan orang-orang dari usia tua, sakit, dan mati, dan selanjutnya tidak pernah kembali untuk menduduki kursi raja.

Kalau begitu, berarti kursi pemerintahan akan kosong begitu Raja Suddhodana mangkat, mengingat penerus kerajaan berikutnya, yaitu Pangeran Rahula, juga menjalani hidup sebagai “samana” mengikuti jejak ayahnya. Lantas siapa yang akan meneruskan pemerintahan di Kapilavastu?

Sampai di situ, buku-buku yang saya baca tidak menyebut siapa yang berikutnya akan berkuasa di Kapilavastu. Oleh karena tidak ada pemilu pada waktu itu, Kerajaan Kapilavastu boleh jadi “bubar” begitu saja.

Terlebih, kalau kita tahu bahwa mayoritas Suku Sakya di kemudian hari dibantai oleh Vitatubha sebagai balasan atas kamma buruk mereka pada masa lampau. Bisa jadi, tidak ada lagi yang bisa menggantikan peran Raja Suddhodana sehingga kerajaan berakhir dengan sendirinya.

Jadi, kalau pada masa Buddha, tidak ada pemilu seperti saat ini, berarti tidak masalah kalau umat Buddha mengambil sikap golput? Bukankah tidak ada Sutta yang mengupas sikap golput, sehingga umat Buddha bebas memilih untuk tidak memilih? Saya kira jawaban dari pertanyaan tadi perlu analisis lebih dalam.

Andaikan golput memang tidak ada dalam Sutta, bukan berarti sikap demikian tidak akan menimbulkan dampak buat hidup kita. Sebab, jika kita salah memilih pemimpin, hidup kita bisa terkena imbasnya.

Dalam buku Kamma Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal, Bhante Kheminda menyinggung keberhasilan waktu dan kegagalan waktu. Kedua hal itu sejatinya adalah kondisi-kondisi yang bisa menyuburkan buah kamma tertentu.

Keberhasilan waktu mematangkan buah kamma baik yang dimiliki seseorang. Kalau seseorang mengalami keberhasilan waktu, ia akan menikmati banyak sekali buah dari kamma baik. Sebaliknya, kegagalan waktu mengondisikan berbuahnya kamma buruk. “Nasib jelek” bisa terjadi dalam hidup seseorang kalau ia mendapat kegagalan waktu.

Sekarang, apa yang dimaksud dengan keberhasilan waktu dan kegagalan waktu? Keberhasilan waktu maksudnya ialah seseorang hidup di bawah kepemimpinan kepala keluarga, kepala daerah, atau bahkan kepala negara yang baik.

Peradaban

Coba perhatikan kehidupan masyarakat di negara maju. Mereka umumnya bisa menikmati beragam fasilitas dan tunjangan, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, yang baik karena para pemimpin mereka bersikap benar.

Andaikan pemimpin mereka sering mengambil uang rakyat untuk kepentingannya sendiri, dan melakukan semuanya sewenang-wenang, saya kira, mustahil mereka bisa hidup nyaman begitu. Kehadiran pemimpin yang punya moralitas seperti itulah yang memungkinkan rakyatnya memetik lebih banyak buah dari kamma baik.

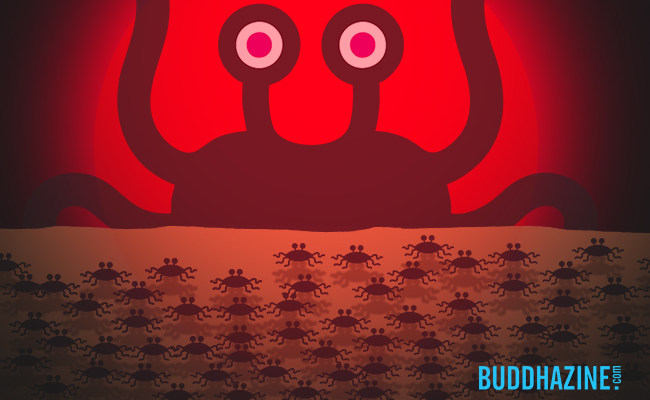

Beda ceritanya kalau sebuah negara dikelola oleh pemimpin yang culas dan tamak. Pemimpin seperti itu menjelma “parasit” bagi rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, jangan harap ada kesejahteraan.

Makanya, kalau kita dipimpin oleh orang-orang seperti itu, hidup kita bisa celaka. Kita bisa mengalami kegagalan waktu, yang ujung-ujungnya menyuburkan buah dari kamma buruk yang pernah kita buat pada masa lalu.

Kita tentu tidak ingin hidup tambah sulit karena kita salah pilih pemimpin. Biarpun belum ada Sutta yang memaparkan soal pemilu, pemilu yang akan datang bisa jadi kesempatan kita untuk memperbaiki keadaan. Pilihlah pemimpin yang punya integritas, moralitas, dan kapasitas. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin demikian, niscaya kamma baik kita akan lebih banyak berbuah.

Salam hangat.

Adica Wirawan

Founder of Gerairasa

=================

Ayo Bantu Buddhazine

Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara