Ada sebuah cerita. Seorang anak sedang sakit ginjal akut sehingga membutuhkan donor ginjal. Untuk itu orangtuanya membawanya ke sebuah rumah sakit. Ketika mereka tiba di ruang tunggu dokter, mereka melihat seorang pria muda berkulit hitam legam sedang duduk.

Si anak datang menghampiri untuk duduk di sampingnya. Ibu si anak langsung memanggil anaknya untuk duduk di kursi lain yang agak berjauhan. Si ayah menasehati anaknya agar tidak duduk dekat-dekat dengan orang berkulit hitam.

Sesaat setelah itu, suster memanggil mereka masuk untuk menemui dokter. Ternyata si pemuda juga disuruh masuk. Ketika masuk, dokter menjelaskan bahwa mereka telah berhasil menemukan pendonor. Ya! Si pemuda berkulit hitam itulah pendonor yang akan menyelamatkan anak mereka. Orangtua si anak merasa malu atas perlakuan yang telah mereka berikan.

Cerita di atas menegaskan pentingnya kita untuk merdeka dari prasangka. Meskipun wajar bila orang tua merasa khawatir dan bersikap waspada, tetapi terdapat batasan-batasan yang seharusnya dipahami untuk dapat hidup bersama di dunia yang semakin global ini. Awalnya, prasangka merujuk pada penilaian berdasarkan ras seseorang. Biasanya istilah ini berkonotasi negatif. Beberapa contoh prasangka misalnya:

Orang Tionghoa itu pelit

Orang Kristen tidak boleh menjadi pemimpin, suka memaksa, eksklusif

Orang setempat itu bodoh, kotor, miskin, pendidikan rendah

Orang Papua itu hitam, kasar, terbelakang

Dan masih banyak lagi contoh yang sayangnya (mungkin) semakin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di negara kita tercinta yang katanya majemuk. Ini adalah tantangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia – bangsa yang telah merdeka dan bersatu menjadi sebuah bangsa berdaulat terlepas dari ras, suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya.

Prasangka adalah sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan individu anggotanya (Worchel dkk. 2000). Ciri-ciri prasangka sosial dapat dilihat dari kecenderung seseorang untuk membuat pengelompokan-pengelompokan sosial (Brigham 1991). Prasangka ini kemudian berkembang menjadi bentuk-bentuk diskriminasi. Dan ini ternyata bukanlah hal yang baru.

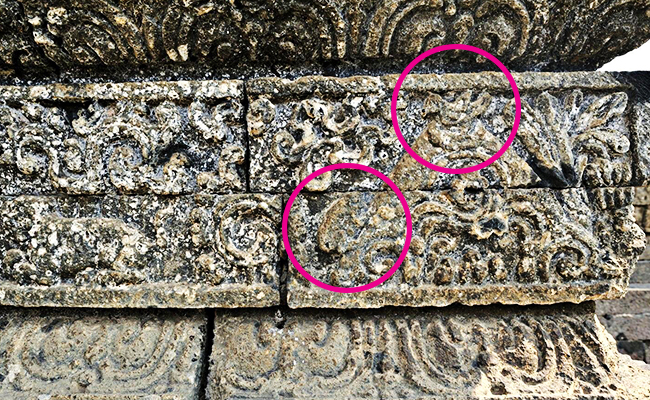

Buddha misalnya, mendobrak sistem kasta di India. Buddha (aka. Pangeran Siddharta) lahir sebagai bagian dari masyarakat yang menjalankan sistem pengelompokan kasta. Menurut pandangan Buddhis, sistem kasta maupun sistem pengelompokkan lainnya berdasarkan prasangka adalah sebuah bentuk diskriminasi dan tidak dapat dibenarkan.

Prasangka dianggap sebagai bentuk kebodohan batin. Demikian pula, memiliki kepercayaan bahwa kita (atau kelompok kita) adalah lebih baik daripada kelompok lainnya dapat dianggap sebagai sebuah contoh kemelekatan ataupun pandangan salah.

Ajaran Buddha

Apa bahayanya ketika seseorang berprasangka? Secara Buddhis, meskipun prasangka terjadi dalam diri atau berawal dari pikiran seseorang, lama-kelamaan hal ini membentuk kebiasaan dan kebiasaan buruk ini mencerminkan perilaku negatif kita terhadap orang lain. Ajaran Buddha mengakui bahwa kemelekatan dan kebodohan batin ini adalah sumber penderitaan – dukkha.

Di sisi lain, ajaran Buddha mengajarkan ketenangseimbangan – upekkha. Upekkha adalah kualitas pikiran yang tenang-seimbang dan tidak dapat diganggu oleh prasangka-prasangka. Bhikkhu Bodhi menuliskan bahwa istilah ini merujuk pada sikap peduli terhadap orang lain. Kualitas ini merupakan salah satu dari empat Brahma Vihara yang harus dikembangkan seseorang untuk mencapai kebebasan sempurna (Nibbana).

Secara lebih luas, upekkha juga dapat berarti memberikan perlakuan yang setara kepada semua orang. Umat Buddha percaya bahwa tidak ada perbedaan mendasar antarindividu. Semua orang memiliki nilai kehidupan yang sama dan harus diperlakukan dengan adil dan setara. Bagi umat Buddha Theravada, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi tercerahkan.

Sama halnya bagi umat Buddha Mahayana yang beranggapan bahwa semua orang memiliki “benih Bodhisattva” dalam dirinya, terlepas dari ras, budaya atau latar belakang lainnya. Lawan dari upekkha ini adalah sikap acuh atau keapatisan.

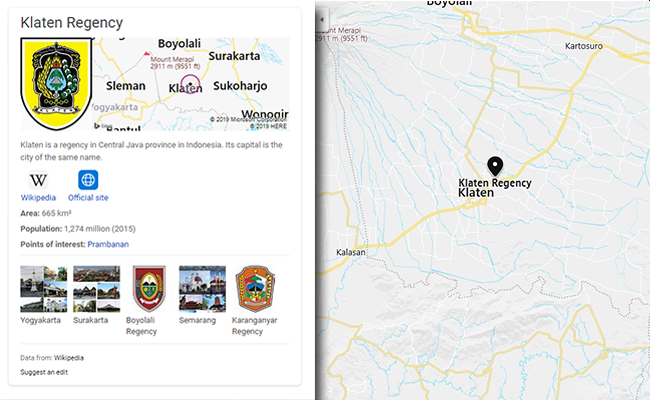

Mengingat Indonesia adalah rumah bersama yang terdiri dari beratus-ratus suku bangsa dan budaya, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga dan menjalin persaudaraan antara sesama warga negara. Untuk itu kita harus bebas dari prasangka, merdeka dari segala prasangka yang membatasi pergaulan kita yang majemuk.

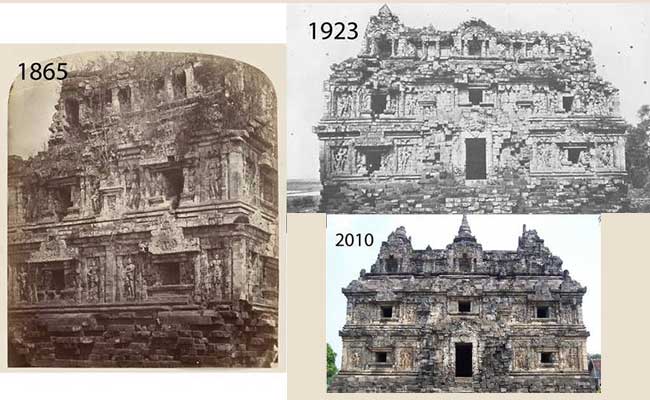

Apabila kita mau menjadi bangsa yang maju dan beradab, Indonesia harus mampu bebas dari prasangka-prasangka. Ini sebenarnya bukanlah hal baru bagi kita, karena pada kenyataannya, leluhur kita telah lebih dahulu menunjukkan teladan untuk hidup bertoleransi antarsesama.

Upasaka Sasanasena Seng Hansen

Sedang menempuh studi di Australia.