“Walaupun tahu ini bukan ajaran Buddha, saya tetap menghormati”

Umumnya keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia mengenal agama Buddha di masa kecil, entah dari rumahnya atau rumah sanak dan saudaranya. Altar Dewa Langit, meja abu, sajian di atas meja, beragam buah, daging, kue, permen, teh dan arak, kertas sembahyang, lilin, kaleng bercat merah diisi dengan beras untuk menancapkan dupa setelah berdoa, harumnya mewangikan rumah.

Seluruh keluarga besar, atau setidaknya keluarga inti yang mengurus meja abu leluhur harus hadir dan ikut bersembahyang, tampil rapi dan bersih persis seperti mau jalan keluar, baju keren, rambut tersisir rapi dan yang jelas harus sikat gigi dan mandi.

Sembahyang ini dilakukan dua kali, yang pertama untuk Dewa Langit yang dipercayai mengepalai dewa yang menjaga sumber kehidupan bagi manusia, seperti: bumi, laut, hujan, angin, dan sebagainya.

Saya bertanya apa yang perlu disampaikan dalam doa? Ibu saya mengajarkan pada saya, “Dewa Langit, saya minta perlindungannya sepanjang tahun untuk keselamatan, kesehatan, kepandaian, dan bisa berbakti untuk orangtua.”

Ibu saya mengajarkan saya untuk mengucapkan dalam bahasa Tionghoa dialek Hakka. Selesainya lilin terbakar setengah dan dua buah koin seratus perak bergambar wayang digunakan untuk penanda, dengan menanyakan kepada Yang Kuasa apakah pesta yang kami hadirkan berkenan untuknya, maka koin akan dijatuhkan ke lantai. Kemudian koin berwajah tidak sama perlambangan kalau Dewa sudah berkenan (arti sebaliknya jika koin berwajah sama), maka kami bergegas untuk berberes.

Arak dan teh dituangkan oleh ibu, dupa dibakarkan di tungku spesial. Ibu menyuruh saya untuk membakar kertas uang emas untuk dewa, ini adalah tugas anak paling kecil atau bisa juga anak laki-laki (hal sepele). Pindah ke altar leluhur, ini adalah sebuah wujud bakti untuk orangtua dan leluhur, prosesinya kurang lebih sama dan saya pun disuruh untuk merapikan dan menata meja ke tempat altar leluhur. Melakukan persiapan sajian yang sama, namun bukan yang bekas digunakan di altar Dewa Langit sebelumnya.

Tiga dupa besar dan tiga buah dupa kecil dibakarkan. Dimulai dengan ayah sebagai kepala keluarga, kakak saya dan disusul oleh ibu saya, kemudian kakak perempuan dan saya terakhir memanjatkan doa. Hari itu adalah sembahyang penutup tahun, bapak dan abang tidak banyak bicara dalam memanjatkan doanya (mungkin mereka tidak berdoa), baru ibu memanjatkan doa yang berisi lebih berupa laporan keluarga kepada leluhur yang biasanya berisi: kalau ada anaknya yang absen, ibu akan bilang; kalau anaknya ada yang sakit, ibu akan bilang; kalau ibu dapat cucu akan bilang; kalau ada permasalahan rumit ibu akan kasih rangkumannya saja; dan mohon perlindungan sebagai penutup, semua dalam bahasa Hakka.

Tiba giliran saya, saya diajarkan untuk berdoa, “Kung-kung (kakek), Pho-pho (nenek), ini saya. Umur saya sekarang sudah sekian, sekarang sekolah kelas 1 SMA. Nilai saya lumayan, tapi mau dapat nilai bagus lagi, gimana ya caranya? Mau nilai saya lebih baik. Oh iya, kemarin beberapa bulan yang lalu si Boni anjing kita mati, Pho-pho ketemu nggak? Tolong dijaga ya… Ya sudah saya pergi dulu. Tolong jaga saya ke mana pun saya pergi ya.”

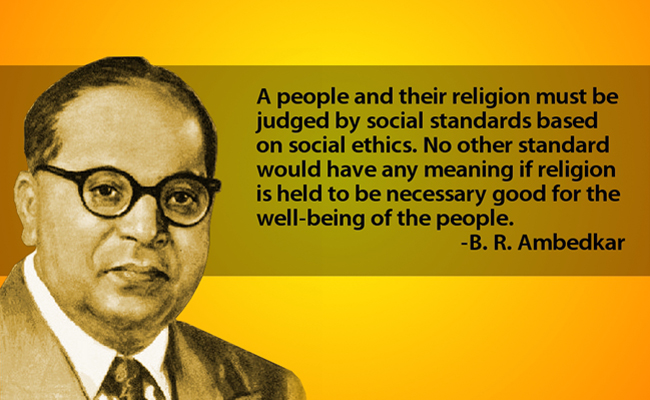

Apa yang saya pelajari dari guru, puja di wihara, dan buku ajaran Buddha, ini merupakan tradisi leluhur yang masih gonjang-ganjing apakah perlu terus dipertahankan atau tidak. Yang jelas, saya walaupun tahu ini bukan ajaran Buddha, saya tetap menghormati.