Oleh: Yuniyanti Chuzaifah

Foto: Ngasiran

Kita kerap berlumur dan bertabur kata toleransi, tapi seberapa paham dan ingin mendalami, apalagi menghayati agama/kepercayaan lain? Begitu ingin mengenal saja, dengan masuk rumah ibadah agama lain, sudah dianggap melumerkan keyakinan kita. Sekat tebal ini membuat toleransi menjadi artifisial. Tidak jarang kita tahu agama lain dari pemahaman para guru atau persepsi kita, bukan dengan pemahaman para pengiman/penghayatnya sendiri.

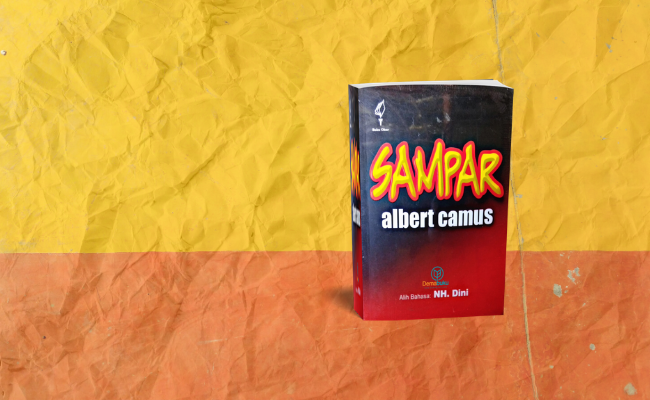

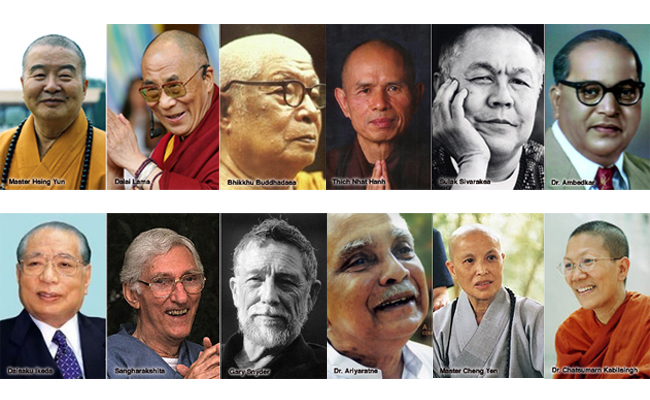

Pengembaraan untuk menghayati, mendalami, dan menyerap nilai mulia dari agama/kepercayaan/spiritualitas lain membuat saya merasa bahagia ingin tahu seinci berbagai keyakinan tersebut. Pengalaman mahal pernah ikut beberapa bulan belajar tentang Raj Yoga Bhrama Kumaris, bercakap mendalam dengan Salamullah ibu Lia Eden dengan penghayatan spiritualitas sampai proses mendapatkan “pewahyuan” dalam keyakinan mereka. Pernah juga ke Vatican atau Cathedral di mana pertama kali Calvinisme berkembang, dengan memegang kursi tempat duduknya yang terawat rapi. Tak cukup itu, berulang kali menghadiri berbagai sakramen untuk tahu ritual-ritual penting dalam agama tersebut. Tak terhitung masuk Pura yang seluruh ritualnya indah. Pun pernah ikut bagaimana mengikuti ritus-ritus penting penghayat, dari malam Anggoro kasih hingga Sunda Wiwitan dengan berbagai kedekatan dengan semesta.

Salah satu yang mengesankan adalah tradisi nyadran, yang ditambahkan dengan “nyadran perdamaian” di Temanggung. Saya kembali terkesan, bagaimana ajaran Buddhisme yang melarang mencuri membuat desa itu kerap tak mengunci pintu rumah karena aman. Bagaimana alam, terutama air, dimuliakan dan dibuatkan patung sesembahan dengan simbol dewi-dewi perawat semesta, supaya air dirawat dan terjaga. Desa menjadi tak mengenal kemarau. Bagaimana sesajen bukan hanya mengoneksikan agar ajaran mulia leluhur diingat, agar makanan dalam sesajen jadi alarm kelestarian alam, apakah masih ditanam oleh anak cucu atau masih adakah makanan tersebut. Juga menyisihkan makanan untuk para makhluk kecil, serangga, bagian dari merawat keseimbangan semesta. Tentang nyadran perdamaian ini pernah saya tulis. Betapa Buddhisme dan akar spiritual dan nilai kultural Jawa terjaga di desa tersebut.

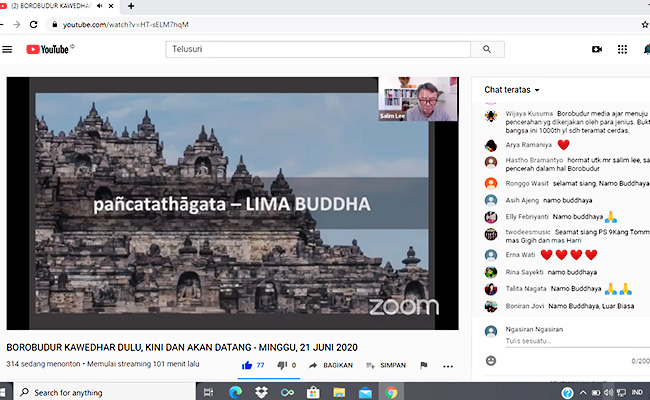

Kecintaan saya pada Buddhisme dan bagaimana Borobudur punya jejak panjang. Zaman nyantri di Pesantren Pabelan, saat kami pramuka, pernah diajak bertemu para biksu biksuni di padepokan di tumit Borobudur tersebut. Saya terpana, di tengah rerimbunan hutan kecil, tulisan-tulisan tentang ajaran Buddha bertebar dengan kalimat-kalimat teduh memikat. Melalui tour ke Borobudur pula saya terpesona dengan pesantren Pabelan yang kala itu disinggahi. Pesantren hijau dan banyak air. Tentang Borobudur, selalu ingat komentar ayahanda, “Paling cilik dewe, paling disik dewe trincik-trincik munggah tekan stupa,” kenang ayah saya zaman saya kecil dengan sigap lincah cepat menaiki Borobudur hingga ke Stupa, paling awal menjangkau puncak. Buddhisme juga pernah menjadi pengingat saat gelap di negeri empat musim, saya dituntun sahabat saya seorang Tionghoa Protestan, untuk menemui biksu, untuk punya kesempatan dialog memungut kegamangan eksistensial. Apa itu bahagia? Biksu di kuil di tengah salju tersebut menjawab, “Bahagia, ketika kita tidak murka pada masa lalu, tidak takut dan khawatir pada masa datang, tapi mengalir dan bersyukur dengan yang kita jalani hari ini.” Sungguh kalimat tersebut seperti membuat saya punya pijar lagi.

Karenanya, saat di Komnas Perempuan, kami para komisioner gigih menentang penurunan patung Buddha di Tanjung Balai, mendorong mencari akar persoalan dan menjejakkan semangat toleransi yang saling menghormati. Hormat saya pada Buddhisme juga sering terefleksi dalam ekspresi yang lain. Saya membawa kepala Buddha dari Jogja, karena patung tersebut terlantar di dekat rumah adik saya. Tak rela rasanya. Jadi saya angkat, saya letakkan di halaman rumah di Jakarta, yang sering membuat orang bingung, kok suami Jumatan, saya ngaji terdengar tetangga, tapi kenapa ada patung Buddha. Pun di Thailand, saya baru tahu bahwa simbol melingkar-lingkar seperti obat nyamuk, rupanya simbol yang ada di kaki sang Buddha, terutama terlihat di sleeping Buddha raksasa di kuil indah di Thailand. Entah kenapa simbol tersebut sering saya pilih untuk aksesori atau saat buat kerajinan, padahal sebelumnya saya tidak tahu artinya. Tapi saya tidak tahu, di Thailand simbol itu apakah dilarang dipakai selain untuk ritual. Karena ada aturan di negeri tersebut yang melarang menjadikan patung Buddha sebagai souvenir.

Kembali ke Buddhisme dan Borobudur. Berulang kali saya ingin sekali ikut Waisak di Borobudur, apalagi juga ada festival lampion yang menerbangkan doa dan harapan melalui kertas bercahaya tersebut. Rupanya festival lampion sudah habis pendaftarannya secara online. Kekuatan jaringan, sahabat di AMAN punya ide menghubungkan dengan Buddhazine. Berhasil dapat satu seat, lalu kebaikan hati Buddhazine, bisa dapat satu lagi. Jadi saya bilang ke sahabat saya, kebetulan masih ada satu badge lagi untuk bisa dipakai. Bahagianya tak terkira. Saya juga bilang, “Aslinya aku tuh ikut acara nyadran perdamaian di Temanggung, ketemu bante/biksu, terpesona sama spiritualitas Buddha di desa itu. Jadi inginnya bukan hanya jadi penonton, tapi serius dari dekat menghayati ritual mereka.” Searas niat. Sahabat lama di Leiden ini, seorang dokter ahli TB, yang juga punya kedalaman reflektif soal spiritualitas, akhirnya sepakat meluncur berdua.

Setiba di Borobudur jam satu siang, parkir, naik ojek, dan jalan ke Candi Mendut sebagai titik awal kirab, salah satunya mengawal api abadi Mrapen dan air suci. Kami keliling sekitar Mendut melihat peserta kirab spiritual yang artistik, lalu memejam hening dalam keramaian, turut berdoa semoga Indonesia damai, semoga kebaikan ajaran dan umat Buddha menginspirasi sesama, semoga antar umat saling kasih.

Lalu kami ikut mengalir dalam barisan karnaval. Kami pakai baju putih seperti yang lain, sambil bawa cadangan kebaya kalau dibutuhkan. Kirab Waisak ini sangat panjang. Dari drumband, budaya Indonesia, mengusung hasil bumi, api abadi, rombongan biksu, berbagai Sangha kelompok/aliran Buddha, juga ada dari mobil berhias bunga dari Thailand, hingga ada naga raksasa. Berdecak pada kaki, yang ikut semangat kirab yang dimulai jam dua siang. Ada kala berhenti, minum, atau ikut menerima bunga dan cipratan air dari biksu yang ditebar ke pagar betis/penonton. Berjalan dari Mendut ke Borobudur, menurut keyakinan para ekospiritualis, adalah zona garis yang daya energinya luar biasa.

Setiba di Borobudur, saya terkesima melihat manusia dari berbagai sudut dunia berkumpul. Yang membuat saya juga terhenyak, ada lantunan doa, yang lagunya mirip dengan pujian di langgar/mushola di desa-desa Jawa. Berasa ada keakarannya nada dalam spiritualitas. Kami berdua, memutar, ingin tahu semua proses Waisak di berbagai sudut selepas senja. Rupanya ada tenda-tenda besar sebanyak “aliran-aliran” dalam Buddha, ada Theravada, dll. Semua punya ritual masing-masing. Jam 6.30 sore inti ritual ada di zona satu, betul-betul di altar tertinggi di halaman Borobudur. Kami dengan name tag kuning, dapat privilege bisa masuk ke zona itu. Lautan manusia duduk rapi, menanti prosesi upacara Waisak dengan ritual dan sambutan dari negara maupun tokoh-tokoh dalam Buddha.

Kami berdua duduk khidmat, memejam lagi dengan doa bahasa universal. Di situ saya berdoa agar seluruh energi baik menebar ke seluruh dunia, tidak ada perang, agar ajaran Buddha dan agama lain untuk mencintai semesta menjadi keseharian kita semua, agar antar umat beriman rekat. Mayoritas doa saya memang doa sosial yang lagi-lagi berulang saya pejamkan. Doa personal tentu ada, dengan keyword yang selama ini saya gunakan dalam ritual keyakinan saya. Ada peristiwa unik sebelumnya. Setiba di Borobudur saya WA bante/biksu sesepuh Borobudur, yang direspon dengan kata “Sadhu”, di tengah sibuk beliau. Lalu saya WA yang mbaurekso Buddhazine, yang sudah membukakan akses untuk bisa bergabung dalam Waisak ini. Sebagai panitia pasti sibuk, saya hanya akan berkabar kami sudah ikut berbagai kegiatan Waisak. Karena kami jalan sudah hampir enam km lebih, kami agak kelelahan, hampir tidak yakin bisa ikut ke zona inti ritual karena masih harus naik. Hampir merumput istirahat dulu. Eh, yang mbaurekso Buddhazine, Mas Ngasiran (co-Founder Buddhazine) tadi dengan heroiknya muncul dengan motor trailnya, sehingga kami bisa dibawa ke titik zona satu yang ketat diseleksi. Kayaknya memang kami tak boleh terlewat ikut prosesi penting di atas.

Dalam ritual di zona ini, yang paling menarik penyalaan lilin warna-warni. Maaf kalau salah ingatan. Biru simbol pancaran rambut Buddha untuk kebijaksanaan, kuning simbol kulit Buddha untuk kebaikan, putih adalah tulang dan gigi simbol kemurnian, merah adalah darah simbol universalitas kehidupan, jingga adalah telapak tangan Buddha. Lalu sambutan dari negara soal esensi Waisak dan rencana membuat sesuatu terkait stupa.

Lalu kami berpindah, ingin melihat detik-detik Waisak dari tenda berbagai Sangha (aliran?). Lagi-lagi kami ikut memejam sambil doa lagi dan lagi. Dari sedikit belajar Yoga, saat kita yoga bisa men-scan bagian tubuh yang sakit akan baik. Jadi dengan relaks, berdoa semoga organ-organ tubuh yang kadang kita khawatirkan bermasalah, segera membaik. Duduk memejam sambil nunggu hujan reda dan nunggu detik-detik Waisak jam 8.52.42 malam. Artinya masih dua jam lagi. Festival lampion dalam jadwal jam tujuh, tapi hujan, jadi juga tertunda. Semua memberi kesempatan untuk istirahat memejam sambil posisi duduk.

Berulang kali kami berdua berucap bahagia bisa dalam lingkaran besar perayaan Waisak ini. Yang juga trenyuh, ada relawan juga dari berbagai agama. Yang berjilbab juga ikut mangayubagyo Waisak. Festival lampion, jadi daya panggil dengan cara artistik memperingati Waisak. Karena dengan menerbangkan lampion dimulai dengan memejam melambungkan doa. Bagi yang lain juga bisa jadi menerbangkan luka, mengangkat derita, merindukan kasih, membumbungkan cita dan cerita yang hanya ingin didengar langit. Lampion menjadi perona angkasa Borobudur yang sangat ekstrem indahnya. Karena bukan hanya sinar dalam gelap, tapi ribuan cahaya mengangkasa bersama, diangkat oleh energi-energi terbaik pada hari baik.

Catatan Yuniyanti Chuzaifah, pernah nyantri di Pabelan di pusaran dekat Borobudur, 10 tahun Komisioner Komnas Perempuan, hingga kini pegiat HAM perempuan.