Begitu melewati hutan-hutan cemara yang sunyi, masuklah kami ke wilayah Desa Kendakan, desa di lereng Merbabu yang juga seperti desa-desa di pegunungan lain. Jalanan batu rapi dengan rumput di sela-selanya sehingga tidak licin bila hujan. Udara segar, dan sesekali tercium bau asap lisong.

Sore itu, kami mencari seorang dalang bernama Sumitro. Bertanya-tanya dari kaki sampai lereng gunung, hampir semua warga kenal dan dapat menunjukkan rumahnya. Rumah yang amat sederhana. Kaca jendelanya buram, penuh tempelan stiker para pendaki gunung.

Lelaki itu masih di ladang ketika kami datang. Umurnya 65 tahun, ramah, masih bertelanjang kaki, tangannya kotor oleh lumpur. Ia mempersilakan kami memasuki ruang tamunya yang berlantai plesteran semen yang sudah menghitam. Teh tawar panas dan gula merah dihidangkan. Dari kamarnya yang berdinding gebyok kayu nangka, ia mengambil lontar.

“Semuanya ada 35 lempir (daun naskah lontar),” katanya dalam bahasa Jawa halus. Ia lalu hati-hati menaruh bundel lontar yang bila dibuka bisa membentuk lingkaran. Ukuran tiap daun sekitar 46 sentimeter panjangnya, dengan lebar 3,5 senti. Telah 30 tahunan ia merawatnya, dan lontar tersebut terlihat tak hitam atau rusak. Aksara-aksara “aneh” itu masih jelas.

Inilah lelaki yang beberapa tahun silam ditemui oleh Romo I. Kuntara Wiryamartana, seorang ahli Jawa kuno, dalam perburuannya mencari lontar di desa-desa pegunungan Jawa Tengah. Lelaki itu menyimpan sebuah lontar langka bernama Putru Sangaskara. Setelah lama tak muncul, dua pekan lalu dalam seminar naskah kuno Nusantara di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Romo Kuntara kembali mengungkit perihal naskah lereng Merapi-Merbabu yang terlupakan.

Tahun 1885, sebuah ekspedisi Belanda menyusuri lereng barat Merbabu, sampai ke sebuah dusun bernama Windusabrang. Mereka menemukan sebuah perpustakaan pribadi milik seseorang bernama Ki Windusana, yang hidup pada abad ke-18.

Perpustakaan itu berisi koleksi ratusan lontar dari Merapi-Merbabu yang bentuk dan sistem aksaranya memiliki ciri khas. Bukan aksara Sanskerta, Kawi, atau aksara Jawa. Ahli waris lontar yang beragama Islam menyebut aksara itu sebagai aksara “Budo” dan menerangkan bahwa Kyai Windusana dahulu beragama Buddha. Naskah lontar itu kemudian oleh tim ekspedisi diambil untuk perpustakaan Batavia, Bataviaas Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Lontar-lontar Budo itu sebagian kini masih tersimpan di Perpustakaan Nasional, Jakarta, beberapa lainnya di Bibliotheque Nationale di Paris dan British Museum. Entah bagaimana bisa sampai menyebar ke luar negeri. Yang terang, naskah inilah yang oleh Romo Kuntara disebut sebagai manuskrip yang terlupakan.

Hanya sedikit peneliti yang pernah menelitinya. Bahkan mahaguru sastra Jawa kuno, almarhum Zoetmulder, juga tidak pernah menyentuh lontar Budo ini. Selama menghasilkan magnum opusnya, Kalangwan—berisi pembahasan karya-karya Mpu Kanwa, Mpu Sedah, Panuluh, Dharmaja, dan Tanakung—Zoetmulder bertumpu pada lontar-lontar Bali. Ya, Bali boleh dikatakan menjadi tempat pengawetan sastra Jawa kuno. Sejak zaman Erlangga, banyak naskah para mpu Jawa yang ditransliterasi ke dalam bahasa Bali.

Apalagi semenjak Majapahit pada tahun 1343 menaklukkan Bali dan mendirikan kekuasaan di Gelgel. Banyak bangsawan dan pandita Jawa menetap di Bali. Sastra Jawa kuno aktif disalin dalam bahasa Bali kuno, lalu diawetkan, dirawat di Bali.

Sampai kini, kita semua masih bisa melihat lontar-lontar ini disimpan di tempat arsip lontar Gedung Kritya Singaraja (dulu perpustakaan Kirtya Liefrinck van der Tuuk). Dari sinilah Zoetmulder mulai melakukan kajiannya. Ia sama sekali tak menggunakan data-data lontar Budo Merbabu-Merapi.

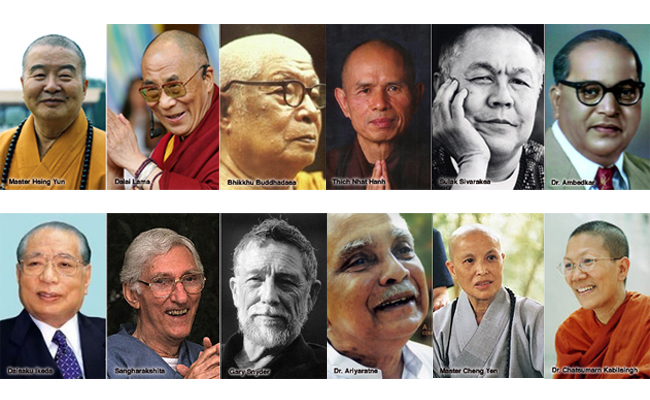

Yang pertama secara serius memfokuskan penelitian pada naskah Budo ini adalah filolog Willem Van der Molen, peneliti Jawa kuno dari Universitas Leiden, dan Kuntara Wiryamartana sendiri. Keduanya berusaha keras membaca huruf Budo itu. “Saya mulai dengan perbandingan garis antara huruf Jawa dan huruf Budo itu,” kata Romo Kuntara mengenang. Keduanya beranggapan bahwa teks-teks Merapi-Merbabu menampilkan “mata rantai yang hilang”. Jawa yang diresepsi oleh pegunungan Jawa, dan bukan Bali. Van Der Molen menghasilkan disertasi Kunjarakarna, dan Romo Kuntara, Arjunawiwaha.

Sastra

Baik Kunjarakarna maupun Arjunawiwaha telah lama dikenal dalam lingkungan pemerhati sastra Jawa. Tapi, semuanya berangkat dari terjemahannya ke dalam bahasa Kawi atau Bali. “Kunjarakarna itu teks Buddha tentang perjalanan tapa brata,” kata Van der Molen. Akan halnya Arjunawiwaha, yang ditulis oleh Mpu Kanwa antara tahun1028 dan 1035, telah menjadi sastra populer di Bali. “Ada perbedaan Arjunawiwaha versi lontar Merapi-Merbabu dengan lontar Bali,” kata Kuntara, yang melakukan studi di Bibliotheque Nationale, Paris—lontar itu tersimpan di sana.

“Arjuna di lontar Merapi-Merbabu lebih ditampilkan sebagai seorang satria dan yogi,” tutur Kuntara. Seorang pertapa jantan yang mampu menaklukkan panca indranya dan mengalami pencerahan rohani. “Pernah digambarkan Arjuna sebagai identifikasi rudra, keluar dari gua tertawa terbahak-bahak saat bertemu babi hutan.” Gambaran yang tentu tak dapat ditemui pada kebanyakan citra sosok Arjuna yang lembut, bersuara lirih.

Pelacakan Kuntara atas Arjunawiwaha dari Merapi-Merbabu juga menghasilkan kesimpulan bahwa teks-teks “misterius” lereng Merapi-Merbabu ini juga diserap oleh kalangan pujangga istana Surakarta. Pada abad ke-18 sampai ke-19 terdapat banyak terjemahan, saduran, dan gubahan Arjunawiwaha di lingkungan Keraton Surakarta. “Ternyata serat Wiwoho Jarwo dari Pakubuwono III tahun 1844 bertolak dari naskah Merapi-Merbabu,” kata Romo. “Juga peneliti Belanda, C.F. Winter, yang menerjemahkan Arjunawiwaha dari Kawi ke Jawa dengan pertolongan Ronggowarsito pada tahun 1866.”

Baik Pakubuwono III maupun Ronggowarsito saat menggubah Arjunawiwaha memakai bahan-bahan perpustakaan yang dahulu warisan Keraton Kartasura. Seperti diketahui, cikal-bakal Keraton Surakarta adalah Keraton Kartasura. Kartasura didirikan pada tahun 1680. Dan kemudian, setelah geger Pecinan tahun 1746, oleh Pakubuwono II Kartasura dipindahkan ke Surakarta. Kuntara menduga ada hubungan antara para Wiku di pegunungan di lereng Merapi-Merbabu dan istana Kartasura.

“Punika haksara buda hingkang kahangge para hajar-hajar hing redi.” Ini aksara Budo yang digunakan oleh para spiritualis di pegunungan, begitu kata Ronggowarsito, seperti pernah dikutip Poerbatjaraka, ahli sastra Indonesia kuno.

Dijadikannya karya-karya lereng Merapi-Merbabu sebagai rujukan istana menandakan bahwa karya “orang pinggiran” itu bukan karya sembarangan. “Mayoritas bertema olah batin, olah pababratan, perihal tapa brata,” Kuntara menandaskan.

Windusabrang adalah sebuah desa yang biasa saja. Tak ada tanda-tanda istimewa bila kita menyusurinya. Lokasinya terletak di pinggir jalan raya. Dari gardu pandang Merapi, Ketep, Magelang, jaraknya masih sekitar 5 kilometer.

Rumah asli Ki Windusana di sana kini telah hancur, menjadi kebun singkong.

Belum jelas bagaimana cara Ki Windusana dahulu menghimpun lontar-lontar itu. Berbagai kolofon naskah itu, menurut Van der Molen, menunjukkan bahwa penyalinan dilakukan di berbagai desa yang berbeda di lereng Merapi-Merbabu.

Tahun penulisannya menunjukkan dari awal abad ke-16 sampai akhir abad ke-18. Kuntara menduga lontar-lontar milik Ki Windusana adalah bentuk terakhir dari penyalinan terus-menerus dari abad ke-9.

Apakah sang pustakawan mencari sendiri naskah ini dari lereng ke lereng? Ataukah para Wiku dari berbagai ketinggian Merapi-Merbabu itu yang datang sendiri-sendiri mengumpulkan ke Windusana? Kita hanya bisa berspekulasi. Yang terang, Windusana adalah pemilik, bukan penyalin naskah.

Menurut Romo Kuntara, koleksi manuskrip Windusana begitu lengkap. Mulai dari Kakawin, Primbon, Tutur, Kretabasa, sampai Kidung. “Banyak sekali mantra-mantra ruwatnya,” kata Kuntara.

Berbagai rajah atau lambang aneh khas yang tidak ada dalam khazanah naskah Jawa lain. Misalnya, bentuk wayang yang tak bisa diidentifikasi tokohnya.

Tema-tema Kidung mulai dari uraian asal-usul manusia, penciptaan jagat raya, sampai perjalanan mencari kesempurnaan hidup seperti Kidung Subrata. Juga koleksi primbonnya, dari Primbon penyakit sampai Primbon gempa.

Lontar zodiak sampai Pakuwon. “Ada lontar yang mengisahkan perjalanan roh seperti Tibetan Book of the Dead,” kata Kuntara. Begitu beragamnya koleksi membuat Kuntara berkesimpulan bahwa komunitas-komunitas religius di Merapi-Merbabu itu bukan komunitas tertutup.

Mereka adalah komunitas yang berinteraksi membuka diri terhadap pesisir. Selama perjalanan menyusuri Merbabu, Kopeng, Salatiga, Kuntara mengaku tak menjumpai pohon siwalan tumbuh. Siwalan adalah bahan untuk membuat lontar, yang tentunya didapat dari pesisir terdekat seperti Semarang atau Jepara yang Islam.

Itulah sebabnya ia menolak pendapat bahwa komunitas religius Merapi-Merbabu itu adalah pelarian orang-orang Buddha yang tak mau masuk Islam.

Apalagi, dalam koleksi Windusana terdapat beragam kisah Islam seperti Tapel Sadam, Caritaning Para Nabi, dan Anbiya. Atau, misalnya, Kidung Rumeksa ing Wengi, kidung populer di Jawa untuk mengusir bala yang sekaligus merupakan sebuah suluk yang merasukkan daya-daya kekuatan nabi ke dalam diri:

“Napasku Nabi Isa linewih… Nabi Yakub pamiyarsaningsun… Yusuf ing rupaku mangke… Nabi Dawud swaraku… hyang Suleman kesakten mami… Nabi Ibrahim nyawaku…. Idris ing rambutku… getih dagingku Abubakar singgih… balungku bagendha Usman…”

Kuntara juga menangkap banyaknya kidung serupa itu dengan tahun penulisan lebih lama, kidung yang merasukkan kekuatan dewa-dewa atau para tokoh wayang ke dalam badan atau sekujur anatomi tubuh. “Ada wuku yang dipanggil menjadi kekuatan. Sinta ada di mata, Landhep ada di nafas. Bahkan di alat vital,” kata Kuntara. Adanya analogi ini membuat orang bisa berspekulasi: “Apakah Kidung Rumeksa ing Wengi aslinya dari Sunan Kalijaga atau dari Merapi Merbabu?”

Kartika Setyawati, dosen bahasa Sanskerta Fakultas Sastra Nusantara Universitas Gadjah Mada, membentangkan peta militer daerah itu. Peta berukuran 1 x 1,5 meter yang dikeluarkan oleh Direktorat Topografi TNI-AD tersebut menampilkan kontur desa-desa kawasan Merbabu-Merapi secara detail. Beberapa nama desa tampak diberi stabilo oleh Kartika.

Bersama Van der Molen dan Kuntara Wiryamartana, Kartika, 50 tahun, secara bertahap sepanjang tahun 1997-2002 telah melakukan katalogisasi naskah Merapi-Merbabu yang terdapat di Perpustakaan Nasional. Ia mengenang, jumlah naskah lontar yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional sekitar 1.500 buah, sementara lontar-lontar dari Merapi-Merbabu diperkirakan 400-an. Memutuskan lontar mana yang dari Merbabu dan mana yang bukan cukup susah—karena semua lontar yang disimpan di perpustakaan nasional dicampur.

“Seluruh lontar awalnya dimasukkan dalam laci yang sama,” tutur Kartika. Bertiga mereka lalu memilah, mengidentifikasi lontar-lontar itu. “Begitu terlihat lontar Bali, kita pisahkan,” kata dosen yang pernah terlibat tim pembuatan katalog naskah kuno milik Perpustakaan Sono Budoyo,Yogyakarta ini. “Three musketeers” ini mencatat sinopsis, juga kondisi tiap lempir lontar. Memang, tak semuanya masih bagus.

Lontar, seperti kita ketahui, tak seawet prasasti yang ditulis pada batu. Ia dibuat dari kulit daun yang telah dikeringkan, diluruskan, kaku seperti kayu. Huruf-huruf yang tertoreh disitu dibuat dari sebilah pisau kecil yang dinamakan pengutik. Huruf itu dapat tampak jelas karena kemudian kulit daun dioles dengan minyak kemiri berwarna hitam sampai cairan itu meresap ke dalam goresan.

Ada beberapa lontar Merapi-Merbabu koleksi Perpustakaan Nasional yang aksaranya tak jelas atau kabur karena lempir tak utuh lagi, rumpang, rapuh, lapuk, patah-patah, berlubang-lubang atau menghitam.

“Bagian yang paling rusak sering di bawah, yang justru di situ disebutkan nama-nama desa tempat penyalinan,” kata Kartika. Lontar menyebut Gunung Merbabu dengan nama lama, Damalung dan Pamrihan. Sedangkan Merapi disebut Mandrageni.

Yang menarik, lontar itu banyak menyebut berbagai nama desa tempat penyalinan di Boyolali, Magelang, Muntilan, Kopeng—desa-desa yang bila dicek sekarang masih ada. Untuk keperluan itulah Kartika memanfaatkan peta militer yang detail. Seperti dalang Sumitro di atas, adakalanya seorang penduduk desa hanya menyimpan lontar, padahal ia sendiri tak bisa membaca maupun mengetahui asal-usulnya.

Kartika kini tengah bergelut menyelesaikan disertasi Kidung Surajaya. Ini salah satu kidung dari manuskrip Merbabu-Merapi tentang perjalanan moksa. “Saya permulaan tidak bisa membaca aksara Budo,” ia mengaku.

Ia mencoba belajar sedikit demi sedikit, menerjemahkan baris demi baris contoh huruf Budo dari tesis Van der Molen. Paragraf-paragraf pada huruf Budo tidak ada spasinya atau penggalannya. Sehingga, bila tak hati-hati, menurut Kartika besar kemungkinan salah baca.

Istimewa

Meskipun berbahasa Jawa, bentuk huruf Budo amat berbeda dengan aksara Jawa. “Penggunaan huruf Jawa pada abad ke-7 lain dengan abad ke-12, apalagi dengan aksara Jawa sekarang,” Van der Molen menjelaskan. Tak seperti huruf Cina yang cenderung konstan, sepanjang sejarah huruf Jawa menurut Kuntara mengalami berbagai macam varian.

Huruf Budo boleh jadi merupakan varian dari perjalanan Jawa kuno. Peneliti Belanda, K.F. Holle, pernah membuat daftar perbandingan huruf-huruf kuno pada berbagai wilayah yang pernah terpengaruh India, seperti Jawa, Kashmir, Nepal. “Lihat, kalau dibandingkan dengan Nepal, ada kemiripan garis-garisnya,” kata Kartika sembari menyodorkan buku itu.

Bila disertasinya rampung, praktis Kartika menjadi orang ketiga yang secara khusus mengenal aksara Budo. Ia mengakui perlu melakukan kerja sama trans-disiplin untuk menguak naskah Merapi-Merbabu ini. “Sebab, aksara Budo ini sebagian mirip huruf yang ada pada prasasti di Candi Sukuh, lalu Gunung Penanggungan Jawa Timur, prasasti Kawali, Ciamis,” tuturnya.

Menurut Romo Kuntara, Museum Mpu Tantular Surabaya juga menyimpan koleksi batu-batu inskripsi asal Lumajang, Jawa Timur, yang aksaranya juga mirip huruf Budo. Juga prasasti di Ngadomanan, sebuah daerah dekat Kopeng. Tapi sayangnya prasasti ini telah “terbang” ke Leiden. “Waktu saya di Leiden, prasasti itu saya elus-elus sambil bertanya kapan kamu pulang,” kata Romo sambil tertawa.

Kelak, ketika lontar Merapi-Merbabu didudukkan bersama berbagai prasasti dari tempat lain, ketika kerjasama antar-disiplin telah mewujud, mungkin kita mendapat gambaran tentang Jawa yang lain.

“Mungkin sekali jalan tanah tembus Salatiga-Boyolali-Kartasura (bukan jalan raya) yang masih ada sekarang itu dulu biasa dilalui para Wiku itu,” kata Kuntara.

Menurut Van der Molen, manuskrip Merapi-Merbabu menandaskan bahwa orang Jawa pegunungan mulanya mempunyai keyakinan religius sendiri. “Yang lain dengan Hindu, Buddha, dan Islam.” (Tempo.co)