Oleh: Nusya Kuswantin

Foto: Erik Lingga

Saya beruntung mendapat undangan mengikuti acara Belabar Borobudur (belajar bareng tentang ajaran Borobudur) dengan tema “Ragangan Piwulang Borobudur: Alam seluruhnya, jagad sak isiné, lokavaicitra” di Kinasih Resort Depok tanggal 15-18 Juni 2024. Sang guru adalah Upa. Salim Lee yang biasa disapa “Om” oleh para siswanya. Sapaan yang terasa akrab, hangat dan egaliter untuk relasi guru-murid.

Menilik lima dari sembilan kata pada judul acara menggunakan istilah bahasa Jawa muncul kesan bahwa ajaran yang digambarkan dalam bentuk arca budha, stupa, serta narasi visual pada dinding batu candi Borobudur lebih mudah dijelaskan menggunakan bahasa Jawa. Ini bisa dimaklumi karena usia bahasa Indonesia yang pada mulanya adalah lingua franca (bahasa komunikasi antar suku bangsa alias bahasa pasar) masih terlampau belia untuk membahas piwulang (ajaran nilai-nilai hidup) yang usianya lebih dari satu milenium. Kosa kata yang dimilikinya tak mampu menjelaskan nuansa rasa kebatinan yang bisa ditangkap oleh para yogi.

Kata ragangan bisa disepadankan dengan kata ‘struktur’ (structure), namun tetap saja dirasa berbeda oleh pengguna bahasa Jawa. Nuansa maknanya agak berbeda atau setidaknya kurang pas. Mungkin karena kata ‘struktur’ sering digunakan berkaitan dengan bangunan yang sifatnya keras, sementara ragangan digunakan untuk sesuatu yang lebih lentur namun tetap mampu memberi bentuk seperti kerangka atau rusuk bambu pada layang-layang dari kertas. Adapun istilah bahasa Jawa jagad sak isiné, yang dalam bahasa Indonesia berarti alam beserta seluruh isinya dan bersumber dari istilah Sanskerta lokavaicitra, adalah ungkapan yang sering digunakan dalam dunia pewayangan.

Saya termasuk siswa baru, yaitu sejak pandemi Covid, melalui keikutsertaan saya dalam kelas tentang ajaran Borobudur yang diselenggarakan secara berseri setiap Sabtu sebanyak sembilan kali pertemuan via zoom. Om Salim memiliki stamina sangat prima, tahan mengajar nyaris tanpa jeda, bahkan tak pernah sesi berakhir tepat lima jam. Selalu saja molor bahkan hingga sejam lebih lamanya. Tentu ini memungkinkan karena cara Om Salim mengajar memang asyik.

Kefasihan Om Salim dalam berbahasa Jawa membuat saya minder. Tak sedikit istilah bahasa Jawa yang sengaja dipilihnya untuk menjelaskan piwulang, dan memang terasa lebih pas daripada padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya untuk istilah Sanskrit pradnya (yang dalam bahasa Inggris menjadi wisdom), Om Salim menggunakan istilah waskita, yang menurut saya memang lebih pas daripada kebijaksanaan atau kearifan sebagaimana sering digunakan. Kecermatan Om Salim memilih diksi seperti ini sangat membantu saya memahami makna Trisarana yang umumnya menggunakan “saya berlindung kepada Buddha-Dharma-Sangha”. Versi Om Salim adalah: Buddha-Dharma-Sangha (adalah) sarana andalanku.

Ini kali kedua saya mengikuti kelas tatap muka. Yang pertama tahun 2023 di saat ulang tahun Koperasi Maju di Gedung Prasadha Jinarakkhita Jakarta dimana ada pementasan wayang kulit dengan dalang Ki Eko Prasetyo dan Ki Jose Amadeus Krisna, tari koreografi Mbak Wilis Rengganiasih, serta pameran foto dan film tentang Borobudur. Sebagai siswa anyar gres yang saat itu juga hadir dalam berbagai event yang digelar, sesi bersama Om Salim tak mudah saya endapkan. Merasa tahu diri, saya hadir dengan langkah hati-hati. Buddha Dharma ibarat pohon rindang menggantung terbalik dengan akar-akar menghujam di angkasa dan rerimbunan dedaunannya menjulur ke bawah mengarah ke bumi. Sementara itu, dengan rasa terpesona namun diliputi rasa khawatir bertindak keliru, saya ingin memungut salah satu dari daun-daun yang terjatuh di atas tanah.

Kali ini, saya diundang untuk mengikuti acara belajar bareng dalam format retret selama empat hari tiga malam bersama 82 orang siswa Om yang datang dari berbagai kota, juga ada yang datang dari Thailand. Mayoritas peserta adalah siswa lama yang sudah belasan tahun belajar dari beliau dan mereka bukan dari latar budaya Jawa. Om Salim sendiri, yang kini tinggal di Perth, menikmati masa kecil di Semarang, mengajar sejak 1999. Beliau mengaku menyukai kisah wiracarita wayang kulit dan di masa remaja sering membututi dalang kondang Ki Nartosabdo ngebyar pentas wayang semalam suntuk. Tokoh wayang idolanya adalah Werkudara (Bima) yang memiliki keperkasaan jasmani sekaligus batin dan Wisanggeni yang pemberani dan tegas.

Retret empat hari dengan tema yang berat ini berlangsung gayeng, berkat kemahiran Om menjelaskan hal-hal sulit dengan cara kocak. Guyonan kalimat plesetan Om yang sering dilontarkan menanggapi para peserta ibarat tingkah-polah tokoh film kartun yang mudah menggundang tawa terpingkal peserta.

Begitulah cara seorang guru yang piawai membumikan ajaran.

Chattra di Borobudur

Pada sesi pembuka, Om Salim berbagi paparan tentang chattra Borobudur sebagaimana telah dipresentasikan di depan para arkeolog Yogyakarta di Prambanan tanggal 13 Juni 2024. Agaknya para arkeolog — yang pada dasarnya tidak setuju terhadap ide pemasangan chattra batu yang berbentuk payung terbuka — memerlukan dukungan moral dari tokoh buddhis pakar ajaran Borobudur. Ide pemasangan chattra di puncak candi Borobudur memang membuat para arkeolog jengah, karena di antara kalangan buddhis yang setuju dengan ide ini ada yang memaknai chattra sebagai simbol kebangkitan kejayaan Buddha Dharma. Tentu para arkeolog menjadi serba salah apabila dianggap sektarian dan tidak mendukung bangkitnya kejayaan Buddha Dharma, sementara secara arkeologis tidaklah cukup alasan untuk melakukannya.

Terhadap dilema seperti itu, Om Salim memilih jalan tengah: Adanya chattra ataupun tiadanya chattra tidaklah begitu penting. Namun Om Salim memiliki alasan yang bisa disodorkan untuk tidak bersetuju: Benar, ada sembilan relief berbentuk chattra pada dinding batu Borobudur, tetapi chattra pada relief candi tidak bertumpu di atas yasti (tiang penopang) yang berbentuk ramping sebagaimana pernah dicoba-rekonstruksikan oleh Van Erp di awal abad 20 namun kemudian diturunkan kembali oleh karena Van Erp sendiri menyadari bahwa langkah tersebut dianggap sebagai hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mengingat terlalu banyak unsur rekayasanya. Chattra yang tergambar pada relief candi, bertumpu di atas gentong yang bentuknya bulat gendut, bukan di atas tiang yasti sebagaimana diharapkan pendukung (pemasangan) chattra.

Dharma: Sêmèlèh

Kata dharma dalam Buddhadharma sering diartikan sebagai ajaran Sang Buddha. Kata dharma sendiri memiliki banyak arti, antara lain hukum, aturan, kebajikan, kewajiban, moralitas, jalan kebenaran. Dalam audio pengantar yang diterima para peserta sebelum retret belabar Borobudur kali ini, Om Salim menjelaskan bahwa dharma dalam Buddhadharma bermakna sêmèlèh atau penyerahan diri berlandaskan mendekati kenyataan yang ada seapa adanya.

Candi Borobudur terdiri dari 504 arca buddha sebagai simbol sosok yang mencapai penggugahan, 1.460 panil relief yang merupakan narasi visual dari sutra-sutra ajaran, serta 1.537 stupa representasi batin yang tergugah, dipentaskan dalam suatu bentuk mandala bertingkat. Secara keseluruhan bentuk candi Borobudur ini merupakan peta jalan bagi para pejalan spiritual yang bertekad melatih dirinya dengan tujuan mengembangkan batinnya hingga mencapai potensinya tertinggi. Potensi tertinggi manusia dalam konteks Buddhadharma adalah memahami kebenaran absolut, shunya, sunyata atau kasunyatan (emptiness, suwung) atau mencapai kesadaran sempurna. Tahap permulaan menapaki jalan ini adalah dengan mengembangkan kusalamula (akar kebajikan) dan dilanjutkan dengan semadi sampai pada tahap advaya (non-dualitas).

Menurut Om Salim, ada tiga inti piwulang Borobudur, yaitu: 1. Ngundhuh woh ing pakarti (menuai buah perbuatan), yaitu pesan relief Karmawibhangga yang terukir di bagian bawah candi; 2. Migunani tumrap ing liyan (bermanfaat bagi yang lain), dari relief Lalitawistara di bagian tengah; dan 3. Memayu hayuning bawana (memperindah alam dalam hal ini alam batin), dari relief bagian Gandhawyuha di tingkat atas. Ketiga inti ajaran ini telah mengakar kuat (ngoyot jêro) dalam masyarakat Jawa terbukti dengan akrabnya istilah-istilah ini dalam kehidupan sehari-hari, dan digunakannya dalam pembahasan filsafat Jawa terlepas dari apapun bungkus keyakinannya.

Candi Tantrayana?

Apakah Borobudur candi Tantrayana? Pertanyaan ini muncul karena bentuk candi yang bertingkat dengan lantai dasar berbentuk persegi simetris dan di bagian atas berbentuk lingkaran, dianggap sebagai mandala. Mandala adalah diagram simbolis representasi kosmis yang dikenal dalam meditasi dan ritual Tantrayana (Tantrayana buddhis maupun Tantrayana Hindu). Dalam diskusi dengan para siswa dari Bumi Borobudur, Om Salim bersetuju dengan pendapat bahwa Borobudur bukanlah candi Tantrayana dengan argumen bahwa relief pada dinding candi adalah visualisasi dari sutra-sutra. Dengan visualisasi seperti itu tentulah dimaksudkan agar rakyat biasa bisa ikut mempelajari piwulang, mengingat teks-teks tertulis dikuasai oleh para pendeta dan biksu. Lagi pula, pendekatan pembelajaran Tantrayana adalah melalui transmisi langsung dari-guru-ke-siswa yang disebut juga dengan ajaran rahasia. Pada kurun itu, kemungkinan yang mengikuti jalan Tantra hanyalah kalangan terbatas seperti raja dan para ksatria.

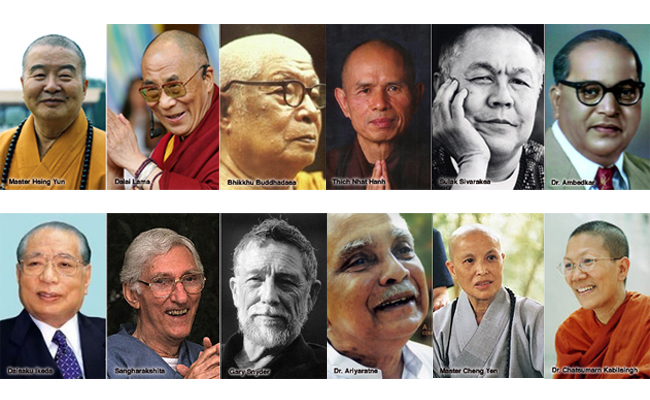

Sudah banyak yang memahami bahwa ada ajaran dari Nusantara yang hingga saat ini masih dilestarikan di Tibet yang menganut Vajrayana (Tantrayana buddhis), yaitu yang diajarkan oleh Swarnadwipa Dharmakirti di perguruan buddhis era Sriwijaya di Muara Jambi yang dianggap sebagai sister university dari perguruan Nalanda di India. Ajaran mahaguru Dharmakirti tentang pengembangan batin dibawa ke Tibet oleh Atisha Dipankara Shrijnana dan dipraktikkan hingga saat ini. Kendati Buddha Dharma di Tibet adalah Vajrayana atau Tantrayana buddhis, tidak berarti bahwa ajaran dari Nusantara bersifat Tantrik, mengingat pengembangan batin diajarkan oleh Mahayana dan Tantrayana pada mulanya adalah bagian dari Mahayana.

Advaya (Non-Dualitas)

Advaya atau non-dualitas adalah topik piwulang yang paling sulit saya pahami, yang saya kira karena latihan saya belum mencapai tahap ini. Dalam titik ini tiada subjek dan tiada objek. Yang ada hanyalah pengalaman. Ketika saya memberi makan kucing, yang ada hanyalah pengalaman memberi makan kucing. Subjek saya tidak perlu ada. Tiada aku, tiada subjek. Ketika bisa memahami pengalaman ini tanpa subjek, itulah advaya, yang dalam istilah Jawa disebut dengan manunggaling kawula lan Gusti (bersatunya batin dengan Tuhan). (Nusya Kuswantin)