“Ada tiga cara dahsyat untuk melemahkan dan menjajah sebuah negeri: Kaburkan sejarahnya, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya, dan putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakanlah bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif” ~ Juri Lina, Penulis Swedia dalam “Architects of Deception – The Concealed History of freemansory”, 2004

Refleksi atas pernyataan Eggi Sudjana

Pernyataan Juri Lina mungkin adalah hoax (berita bohong), atau bisa jadi poin kunci strategi perang proksi (proxy war), pihak asing yang bocor. Mari merenungkan dan menelaah bersama. Apakah tiga hal tersebut pernah, sedang, akan, dan terus terjadi pada bangsa kita?

Kita dapat mengukur indikator keberhasilan strategi penghancuran dan penjajahan sebuah negeri ala Juri Lina. Misalnya dari seberapa besar minat pelajar dan mahasiswa (pemuda) tertarik pelajaran sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dengan menjadikan sejarah sebagai landasan filosofi pembangunan bangsa. Serta usaha untuk melestarikan hubungan batin dengan leluhur bangsa sendiri. Akan mempunyai peta jalan yang lebih terang dan terukur. Untuk meniti dan mengukir prestasi pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaannya di masa depan. Dalam pada itu secara khusus adalah sejarah lahirnya ideologi Pancasila, dasar negara kita.

Terima kasih untuk Eggi Sudjana

Belakangan ini umat Buddha kembali “disapa” eksistensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dua isu berskala nasional. Pertama, kasus Rohingya dan kedua, pernyataan pengacara kondang Eggi Sudjana mengenai gagasan ketuhanan ala tafsirnya−sepihak.

Kasus Rohingya, yang kita tidak jelas tahu “kenthang kimpulnya”–duduk persoalan rumah tangga domestik Myanmar, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara diplomatis dan taktis.

Bagaimana sikap umat Buddha menanggapi “sapaan” isu yang dilontarkan pengacara Eggi Sudjana? Warga Buddha khususnya, tidaklah baper hingga tumpah ruah turun ke jalan buat aksi demonstrasi. Dengan demo, jangankan akan menyelesaikan persoalan, malah justru akan “menahbiskan” Eggi Sudjana menjadi orang yang semakin “terkenal” saja.

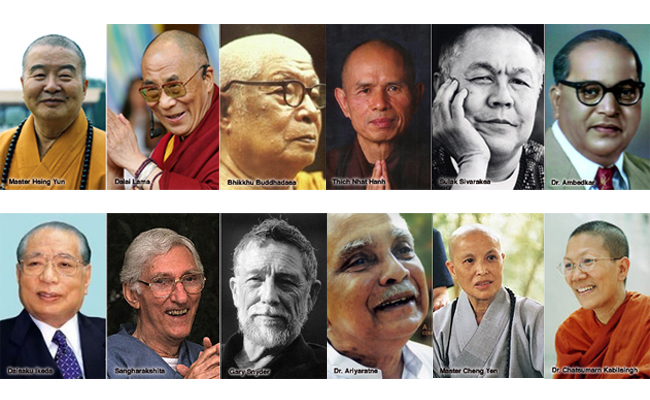

Di media ini (Buddhazine.com) Y.M. Biksu Bhadra Ruci (baca: Surat untuk Eggi Sudjana) dan Y.M. Biksu Dr. Sulaiman Girivirya (baca: Menegaskan Sotoyisme Eggi) telah menulis artikel cerdas dan menyejukkan suasana. Salah satu ciri khas intelektual buddhis yang santun dan lembah manah dalam menanggapi suatu persoalan.

Dalam pandangan nilai-nilai buddhis, isu tafsir frasa “Ketuhanan” dalam sila pertama Pancasila ala Eggi Sudjana ini akan mengalir positif dan membangun. Yaitu studi-studi tentang Ideologi Pancasila sebagai dasar negara (bedakan arti kata dasar-fondasi dengan pilar-tiang), akan membuncah menjadi gerakan berfungsinya kembali Pancasila. Termasuk Pancasila Krama, moralitas dasar bagi pemeluk buddhis, justru segera kembali akan populer.

Ya, Pancasila sebagai dasar negara telah sekian lama “tertawan” sebagai alat Jenderal Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya di era orde baru. Pancasila dipasung, juga dipakai sebagai “alat pukul” Soeharto untuk menghembuskan isu bahaya laten G 30 S/PKI. Sementara di sisi lain, kapitalisme ala Barat yang berdampak nyata pada rusaknya sendi-sendi kehidupan berbangsa-bernegara semakin lebar.

Korupsi, kolusi, nepotisme hingga ancaman disintegrasi bangsa dengan isu SARA terus-menerus mendera bangsa ini. Karena pikiran bangsa ini terlalu larut dengan kegaduhan sosial-politik tersebut, kita lupa membangun, lupa memiliki potensi alam yang melimpah-ruah, untuk digunakan sebagai modal tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Di pihak lain, aset kekayaan alam kita mengalir deras keluar negeri dan kita menatapnya tanpa daya. Gunung emas di Papua, hasil hutan Indonesia, bunga kredit moneter-jasa keuangan, tenaga ahli dan tenaga terampil yang lebih dihargai di luar negeri, dan masih banyak lagi adalah beberapa contohnya.

Mungkin kurang tepat, karena Pancasila masih eksis, namun saya mohon izin mengutip Prof. Dr. Van Puersen dalam Strategi Kebudayaan, bahwa Pancasila sebagai dasar negara sedang menuju pada tahap fungsi kembali. Ini, menurut saya, karena selama Orde Baru, Pancasila “dimistiskan” hanya dalam ruang-ruang penataran P-4 dan sejenisnya. Lalu mulai diontologikan pasca reformasi. Sekarang tibalah saatnya memfungsikan (kembali) Pancasila sebagai ideologi pembangunan nasional, sekaligus pembangunan kebudayaan manusia Indonesia seutuhnya.

Saatnya warga Buddha tampil mengambil peran

Sastra Sutasoma karya pujangga besar Mpu Tanturar adalah sumbangan konkrit pemeluk Hindu-Buddha dalam turut mengukir perjalanan bangsa. Pada pupuh 139 bait 5 tersemat sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang bukan sekedar menunjukkan bahwa Indonesia adalah plural. Lebih dari itu adalah semangat untuk mencapai cita-cita proklamasi ada pada penjabaran sila-sila Pancasila.

Oleh Bung Karno, Pancasila dapat diperas menjadi satu frasa: Gotong-Royong. Inilah sebenarnya pesan moral terpenting bagi warga Buddha. Eggi Sudjana telah menyentil kita bukan hanya secara filosofis-intelektual saja, melainkan mengajak segenap warga Buddha menoleh pada persoalan nyata bangsa Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa kebudayaan Buddhis (juga Hindu) sudah ditorehkan leluhur bangsa Indonesia sendiri sejak abad ke-IV. Lalu memuncak di abad ke VII sampai IX pada masa Syailendra dengan monumen luhur nan canggih, Borobudur – Prambanan. Hingga pada era Jawa Timur di abad ke X sampai XV, tak terbilang pencapaian dan tinggalan nilai-nilai kemajuan dari nenek moyang kita sebagai bangsa besar, yang oleh Ir. Sukarno dalam pembelaannya di Pengadilan Negeri Bandung tahun 1930, disebutnya sebagai “masa lalu yang gilang-gemilang”.

Nilai-nilai dan kemajuan masa lalu kebudayaan (Hindu-Buddha) yang gilang-gemilang itu telah menjadi salah satu akar kebudayaan bangsa. Orang Jawa bilang, “wes mbalung sumsum lan nggetih daging” – sudah tertanam di alam bawah sadar dan mendarah-daging. Maka ketika pengaruh agama dan kebudayaan lainnya yang datang belakangan, sifat dan karakter kebudayaan Jawa Kuno nan halus itu masih mengakar kuat menjadi tali pengikat hingga hari ini. Menjadikan cara beragama yang datang belakangan, lebih santun dan ramah dari negeri asalnya yang keras sesuai karakter iklim alamnya.

Melanjutkan kalimat Ir. Sukarno di depan, dalam Indonesia menggugat, sekarang peran kita warga Buddha secara melankolis bisa jadi adalah “masa kini yang gelap gulita”. Ini karena warga Buddha masih banyak sibuk dengan urusan masing-masing. Para pandita-majelisnya yang mulia sedang menuntaskan petapaannya di puncak gunung, umatnya sedang sibuk membangun vihara-vihara (kadang malah berhenti menjadi tempat wisata religi), organisasinya sedang merayakan ulang tahun-ulang tahun atau seminar-seminar beranggaran ratusan juta rupiah di ruang pertemuan hotel-hotel, atau berselisih paham tentang doktrin benar-keliru pada paham tertentu.

Misalnya usaha-usaha membumikan Buddhadhamma dengan perangkat seni budaya lokal, oleh segelintir orang dikatakan “mencampur-adukkan Buddhadhamma dengan Kejawen-Kebatinan”, indikatornya, penggunaan identitas busana adat misalnya.

Sementara para pengusahanya, meski tidak keliru, kebanyakan masih berkutat pada aksi sebatas kampanye bakti sosial dan sejenisnya. Belum terpikir menyusun program nyata pemberdayaan warga Buddha kalangan menengah ke bawah untuk menaikkan kesejahteraan mereka. Minimal suatu pilot project pemberian kail daripada ikan – ini kata kalangan aktivis yang sudah merintisnya. Bahkan pembangunan manusianya, terutama pelatihan kepemimpinan dalam organisasi-organisasi buddhis, masih sebatas mengadopsi pelatihan ala HRD perusahaan yang lebih kota sentris (top down).

Seminar motivasi yang gegap gempita di ruangan namun entah sesudahnya, masih menjadi pilihan. Pilihan pembangunan SDM dengan sarasehan kebudayaan ala Ki Hajar Dewantara yang asah-asih-asuh mungkin belum terpikirkan (baca: belum menguntungkan untuk sarana menggalang dana pembangunan vihara, dan sejenisnya).

Kita belum banyak mengadopsi kejeniusan lokal seperti yang telah lebih dulu dilakukan saudara umat muslim di Nahdatul Ulama misalnya, juga peran para rama pastur yang membumi dengan menggali nilai-nilai budaya (Jawa misalnya) untuk membangun kualitas sumber daya manusianya.

Gamblangnya, kita belum membangun manusia buddhis dari sudut pandang kebutuhan umat, khususnya di pedalaman desa (buttom up) yang secara kuantitas lebih banyak dari umat di perkotaan. Dalam pandangan ini harus kita akui dengan jujur, bahwa dalam konteks trilogi sejarah yang disebutkan Ir. Sukarno, mungkin kita belum berbuat banyak untuk membantu bangsa Indonesia menyambut “masa depan yang penuh harapan”. Pantas saja, mungkin, kita harus menunggu “sentilan” dari seorang Eggi Sudjana terlebih dahulu.

Sejarah, gotong-royong dalam rasa Ketuhanan

Inilah pentingnya menarik sejarah sebagai busur dan anak panah, yang oleh Bung Karno disebutkan, “Jas Merah: Jangan Sekali-Sekali Melupakan Sejarah”. Busur dengan talinya adalah gambaran masa lalu (sejarah). Target sasaran adalah gambaran dari cita-cita atau masa depan.

Anak panah yang dilesatkan adalah langkah dan proses terus menurus menuju sasaran masa depan yang ditetapkan. Ketika busur dengan anak panahnya ditarik bersamaan−semakin dalam tali busur ditarik mudur ke belakang, maka semakin jauh pula anak panah akan melesat cepat jauh ke depan. Itulah fungsi sejarah, yang sedang “dihancurkan” dalam perang proxy seperti kutipan Juri Lina di depan.

Demikian dengan gambaran sejarah perjalanan peradaban kebudayaan bangsa Indonesia. Bila kita mau menggalinya jauh mundur ke belakang. Maka arah masa depan bangsa yang gilang-gemilang, dapat dipersiapkan sejak sekarang. Dengan mengetahui masa lalu, kita dapat mengetahui langkah apa yang harus kita lakukan untuk masa depan yang lebih baik, demikian kata pepatah kuno.

Jadi kesimpulannya, pernyataan Eggi Sudjana adalah cambuk positif bagi warga Buddha yang mempunyai cara pandang positif. Tinggal sekarang kita ambil sehelai daun kangkung dalam sepiring hidangan pecel. Sebelum dimasak, tekstur daun kangkung bagian atas dan bawah tentu berbeda, bagian atasnya kasar dan lembut di bawah. Namun sesudah digigit, rasanya sama. Apalagi dengan siraman sambel pecelnya.

Demikian pula pandangan Ketuhanan dalam agama-agama di Indonesia. Identitas luar tentulah berbeda, namun saripati ajarannya adalah cinta kasih dan kasih sayang. Itulah rasa Ketuhanan. Suatu rasa yang sama untuk hidup berdampingan sebagai manusia yang dipersatukan oleh sejarah di masa lalu. Gotong-royong, sari pati dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan panggilan bagi warga Buddha khususnya, untuk turut tampil dalam menjawab persoalan bangsa dan negara.

Maka dengan pandangan positif seperti demikian, dengan lila legawa dan sembadha, kita tidak perlu menghakimi atau mem-bully pernyataan Eggy Sudjana. Melainkan mengucapkan dengan penuh kasih, “Terima Kasih Eggi Sudjana, Engkau telah memanggil hadir kembali para pujangga, rsi, mpu, dan pandita Hindu serta Buddha, untuk tampil kembali menorehkan warna dalam perjalanan bangsa yang pernah gilang-gemilang di masa lalu. Selamat lahir kembali, Pancasila – dasar negara. Selamat lahir kembali Pancasila Krama–dasar perilaku karakter luhur bangsa Indonesia.

Dhammateja Wahyudi Agus R

Dhammateja Wahyudi Agus R

Penerima anugerah gelar upadi dari PP Magabudhi tahun 2014 sebagai Upacarika Padana.

Bergelut di Badra Santi Foundation yang menekuni bidang sejarah dan seni budaya Buddhis.