Desa Rahtawu terletak di deretan pegunungan Muria, berada di Kecamatan Gebog, sekitar 20 km dari Kota Kudus. Desa ini terhubung dengan Desa Tempuran, Jepara, menghubungkan tiga kabupaten sekaligus; Jepara, Kudus dan Pati. Desa di ketinggian ± 1.627 m dpl ini tepat berada di lereng Gunung Rahtawu, disebut juga Wukir Rahtawu.

Nama tersebut mengingatkan kita pada nama pertapaan di dunia pewayangan. Hal ini diperkuat dengan banyaknya nama petilasan kuno yang sudah ada sejak dahulu kala, antara lain: Sakri, Sekutrem, Abiyoso, Palasara, Pandu Dewanata (di puncak Rahtawu), Sanghyang Wenang (di puncak Songo Likur), dan sebagainya.

Jejak tinggalan masa lalu

Dalam wawancara dengan P.Md Sujata Suparkam (79 tahun), dikisahkan bahwa dahulu warga Rahtawu banyak yang memeluk Kejawen Kebatinan. Sejak zaman kuno, Desa Rahtawu terisolir dari informasi dan transportasi hingga tahun 1975-an, sehingga warga yang ingin keluar desa, harus jalan kaki berpuluh kilometer.

Ada kepercayaan yang dipatuhi masyarakat hingga saat ini, yaitu tidak menanggap wayang kulit saat mempunyai perhelatan seperti pesta perkawinan.

Mengenai hal ini, berdasarkan penuturan Widodo Wikandana, seorang dosen FBS Unnes yang asli Rahtawu, pernah ada kejadian unik. Pada Agustus 2014, mendadak ada hujan turun selama seminggu berturut-turut. Padahal bulan Agustus masih berada di musim kemarau.

Tak lama kemudian diketahui bahwa sebelumnya ada warga Jepara membawa wayang golek disemayamkan di sebuah petilasan untuk tujuan tertentu (semacam pelarisan). Setelah perwakilan sesepuh desa meminta pria ini datang kembali dan meminta maaf, hujan pun reda.

Tak berselang sebulan sesudahnya, si pria yang berani melanggar anjuran turun-temurun dimaksud wafat mendadak. Maka hingga kini, warga desa Rahtawu hanya dapat menikmati pertunjukan wayang melalui siaran radio dan televisi, atau pergi menyaksikannya di desa tetangga.

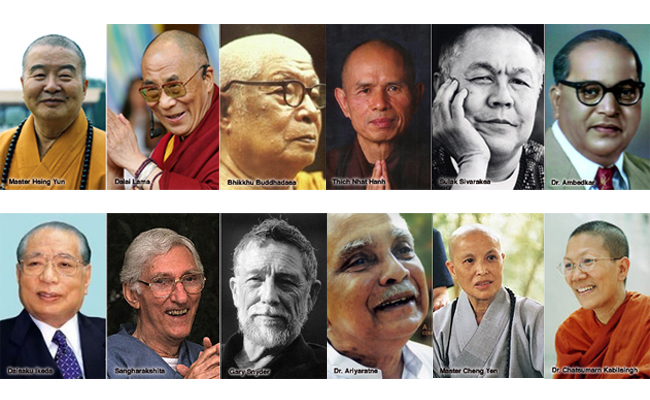

Buddhadhamma bangkit pada 1956

Saat Ashin Jinnarakhita memotori Peringatan 2500 Buddha Jayanti di Vihara Buddha Gaya Watu Gong dan Mandala Agung Borobudur, 1956, beberapa sesepuh umat Buddha Kudus, Jepara, dan Pati, turut menghadirinya.

Berdasarkan penuturan P.Md Sujata Suparkam, para pendahulu pembabar Buddhadhamma di Kudus seperti Saidin Reksowardojo (wafat 1979), Suradi Suryakusuma (wafat 1977), dan Takrip Hadidarsana (wafat 2000), bersama rombongan umat Buddha Pantura lainnya, turut menghadiri peristiwa bersejarah tersebut.

Tak berselang waktu sesudahnya, Reksowardojo menjadi salah satu pandita Buddha pertama dari sisi timur Pantura Jawa Tengah. Setelah ditahbis oleh PUUI Pusat, namanya menjadi Upasaka Pandita (U.P) Ramadharma Reksowardojo.

Sedangkan Takrip Hadidarsana kemudian menjalin relasi dengan Buddhis Indonesia di Wihara Maha Dhamma Loka – Tanah Putih, khususnya sejak tahun 1965. Sementara Suradi Suryakusuma yang kebetulan adalah carik Desa Rahtawu, mulai memperkenalkan Buddha Dhamma di desanya.

Pertama kali Badra Santi dikidungkan

Atas jasa Suradi Suryakusuma, penduduk Desa Rahtawu yang tinggal di dusun Rahtawu Kulon Kali, Rahtawu Wetan Kali, dan Semliro yang berbatasan dengan Keling, Jepara, mulai mengenal Buddhadhamma. Sebagai tempat pujabhakti, Suradi Suryakusuma mempersilakan rumahnya yang berdiri di atas tanah bengkok, untuk tempat pujabhakti sementara.

Hingga akhir dekade 1950-an, pembabar Buddhadhamma masih sulit ditemui, khususnya seorang bhikkhu. Untunglah saat itu sudah ada bahan pengajaran Buddhadhamma yang diambil dari sebuah sastra kuno bernama Badra Santi.

Pandita Ramadharma Saidin Reksowardojo dan Pandita Takrip Hadidarsana bergantian mengajarkan Buddhadhamma dalam bahasa Jawa, yang dikutip dari sastra peninggalan Kerajaan Lasem. Saat itu manuskrip Badra Santi sedang dialihbahasakan, untuk diterbitkan.

Maka di Desa Rahtawu-lah, untuk pertama kalinya, ajaran Buddha yang terangkum indah di dalam syair-syair berbahasa Jawa, dikidungkan oleh mereka. P.Md Sujata Suparkam masih ingat, Pandita Takrip Hadidarsana mengajar kidung Badra Santi sambil menari, diiringi irama pangkur lamba.

Kesenian seperti karawitan dan ketoprak, sangat digemari warga saat itu. Itulah sebabnya Buddhadhamma mudah meresap diserap penduduk desa yang masih bersahaja saat itu.

Jadi jujugan warga Buddha Jepara dan Pati

Selain sesepuh umat Buddha Kudus di atas, terdapat pula warga Pati dan Jepara yang turut mengajar Buddhadhamma di Rahtawu. Sumitra K. Djojo Atmodjo (Mbah Kasbi), sesepuh umat Buddha Jepara, dan Rahula Soedarsono dari Pati, yang diwisuda upasaka pada tahun 1959, sempat pula mengunjungi Rahtawu.

Terdapat pula beberapa pemuda dari Desa Keling, Jepara, seperti Kalam Wirjoadmodjo (1938-2005), dan Bapak Juri, menimba ilmu kepada Pandita Ramadharma Saidin Reksowardojo, lalu menginspirasinya menjadi pembabar Buddhadhamma di kemudian hari.

Baca juga: Mbah Kasboe Lentera Agama Buddha di Jepara

Pada 1965, sesudah meletus peristiwa G 30 S PKI, banyak pemeluk Kejawen Kebatinan diinterogasi aparat setempat. P.Md Sujata Suparkam masih ingat, saat menjumpai peristiwa dengan pandangan mata sendiri.

Ia dan warga desa lainnya dikumpulkan di balai desa. Satu-per-satu warga desa yang dianggap sudah dewasa, ditanya apa agamanya. Aparat yang memeriksa penduduk menganjurkan warga yang mengaku memeluk Kejawen Kebatinan, agar bergabung dengan Suradi Suryakusuma. Berdasarkan ingatan P.Md Sujata Suparkam, hampir 40% warga Rahtawu memilih memeluk agama Buddha.

Terbukanya jalan desa dan hadirnya bhikkhu awal

Sejak saat itu, didirikanlah sebuah cetiya bernama Bodhi Giri yang didirikan di atas tanah bengkok Pak Carik Suradi Suryakusuma. Wihara sederhana berukuran 10 x 15 meter ini pernah dikunjungi Bhikkhu Khemasarano sekitar pertengahan dekade tahun 1970-an. Beliau berjalan kaki dari Gebog hingga Rahtawu menyusuri jalan setapak yang hanya bisa dilalui sepeda kayuh.

Saat itu, sedang dilakukan upaya pelebaran jalan antara Gebog sampai Rahtawu. Medan yang sulit dengan jurang nan curam di sisi kanan kiri, serta banyaknya bebatuan besar menjadi tantangan tersendiri. Para pekerja sempat menggunakan bom sejenis TNT, namun tak mempan membongkar tebing.

Berkat ketekunan pekerja dan warga desa, pada tahun 1976, dengan peralatan tangan seperti cangkul, linggis dan sejenisnya, jalan sederhana berhasil membuka isolir Desa Rahtawu. Tahun itu juga untuk pertama kalinya kendaraan roda empat sudah bisa masuk hingga balai desa Rahtawu.

Pada 1977, Bhikkhu Sri Pannavaro didampingi Bapak Panji Suprana (Poa Bing Swan) hadir sebagai bhikkhu kedua yang membabarkan Buddhadhamma di Rahtawu.

Sayangnya sesudah Carik Suradi Suryakusuma wafat tahun 1979, tanah bengkok tempat Wihara Bodhi Giri berdiri, harus diserahkan kembali ke kas desa. Desa yang hingga tahun 1980 masih menggunakan lampu petromaks sebagai penerangan ini, kemudian banyak warganya mengikuti transmigrasi.

Hal tersebut kemudian mempengaruhi jumlah umat Buddha, karena kebanyakan warga yang ikut transmigrasi adalah umat Buddha. Jumlah umat Buddha menjelang tahun 1980 itu tersisa tinggal sekitar 60 kepala keluarga.

Semangat Katannukatavedi

Pada 1980, atas jasa Bhikkhu Sudhammo, dibelilah sebidang tanah milik keluarga Pak Karto Wadiman. Tanah ini dibeli atas nama Pak Gunandar, seorang guru agama Buddha dari Keling, Tunahan, Kabupaten Jepara (lalu diatasnamakan salah satu pengurus PC Magabudhi setempat).

Setelah wihara baru berdiri, diberi nama Wihara Narada. Sementara di dusun sebelah, yaitu Rahtawu Kulon Kali, warga Buddha juga bergotong-royong mendirikan wihara. Tahun 2011, berhasil didirikan wihara bernama Giri Kusala.

Setelah melewati beberapa zaman dan generasi, warga Buddha Desa Rahtawu mampu bertahan hingga hari ini. Beberapa Perguruan Tinggi Agama Buddha di tanah air sudah hadir mewarnai pembabaran Buddhadhamma dengan mengirimkan mahasiswanya.

Baca juga: Memperjuangkan Agama Buddha di Jepara

STIAB Smaratungga Boyolali dan STABN Sriwijaya Tangerang pernah melakukan KKN di Desa Rahtawu. Sementara STAB Syailendra dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Universitas Parahiyangan Bandung, pernah melakukan baksos dan berkegiatan beberapa hari di Rahtawu.

Perhatian dan dukungan pemerintah serta warga lintas agama menciptakan suasana kondisif kehidupan beragama di Rahtawu. Bahkan sejak mengemban sebagai Padesanayaka Jawa Tengah yang baru, sejak awal tahun 2018, Bhikkhu Sujano, telah “blusukan” sampai Desa Rahtawu, untuk mengikuti jejak para seniornya. Kini dengan semangat katannukatavedi, muda-mudi Desa Rahtawu harus mampu merawat Buddhadhamma, agar tetap lestari.

Dengan semangat katannukatavedi pula, episode sejarah Buddhadhamma sejak era Wiku Jnanabadra di abad ke-7, dapat terus terjalin.

Satu sumber sejarah geologi mencatat bahwa dahulu kala wilayah kekuasaan Ratu Sima Kalingga berada, pernah disebut sebagai Pulau Maura, karena dikelilingi lautan. Dharmayatra ke salah satu jejak petilasan Jnanabadra, jangan sampai dilewatkan umat Buddha di perkotaan, khususnya dari Jabodetabek. Selamat mengunjungi Desa Rahtawu dengan pemandangan indah menakjubkan.

Karya tulis ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan empat langkah metode sejarah: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kanumoyoso, 2018: 1-52).

Gusti Ayu Rus Kartiko | Mewakili Badra Santi Institute menjadi peserta aktif Bimtek Penulisan Sejarah pada Direktorat Sejarah, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud 2018.