Jawa-Tionghoa dan Islam-Kejawen Kebuddhaan Bersatu dalam Perang Melawan Kompeni

“Ngger Putra-putriku…, pernahkah mendengar kata Brandhal? Dalam bahasa Indonesia, brandhal adalah gerombolan pengacau, pemberontak, bermakna negatif! Keliru, itu adopsi dari kelakuan VOC-Belanda untuk menghapus ingatan sejarah bangsa, bahwa arti semula dari kata brandhal adalah pahlawan.

“Ya, pahlawan dari pantai utara Jawa Tengah, Lasem,” demikian dituturkan Raden Panji Ir. Winarno, Dipl.HE di depan muda-mudi Buddhis yang berkunjung di kediamannya, Semarang, 27 Mei 2017.

Tak bermaksud memunculkan dikotomi utara-selatan, namun mari kita coba perhatikan fenomena di masyarakat. Orang pesisir utara umumnya dikenal bicaranya kasar, tak suka basa-basi, apalagi lemah lembut, jauh deh kayaknya.

Ini berbeda saat kita berbincang dengan orang selatan, terlebih dari Surakarta, Yogyakarta, dan sekitarnya. Mudah ditemui tata bahasa yang halus, sopan, dan seolah-olah menampakkan gambaran sisa-sisa bangsawan Jawa. Apalagi wanitanya, putri dari selatan dikenal lemah-lembut, gemulai, aduhai pokoknya.

Pandangan di atas adalah salah satu keberhasilan produk “genosida” VOC-Belanda (selanjutnya Kompeni) atas kepahlawanan penduduk di pesisir utara. Pandangan yang memecah belah kenyataan sejarah, bahwa penduduk utara, baik orang Jawa maupun Tionghoa berani menentang Kompeni dan tak mau tunduk pada kekuasaan Mataram, kerajaan yang pernah memilih menjadi boneka Belanda.

Baca juga: Relief Gandawyuha Bukti Sejarah Tua Toleransi di Nusantara

Sebelumnya, Lasem merupakan sebuah ibu kota kabupaten di sisi timur Pantura Jawa Tengah, sejak era Majapahit. Pada tahun 1679, Amangkurat II, Raja Kartasura yang hobi main perempuan dan mengganggu istri orang, bahkan calon istri selir ayahnya sendiri, bersekongkol dengan Kompeni untuk menyerang Lasem.

Mereka berkomplot untuk memainkan monopoli perdagangan di Pantura. Penyerangan Kartasura mengakibatkan kebencian penduduk Lasem, baik Jawa maupun Tionghoa, terhadap Kompeni, terlebih pada Kartasura, bonekanya.

Setelah penyerangan Amangkurat II ke Lasem, Sunan Pakubuwono I yang menjadi penerusnya, mencoba membangun hubungan baik kembali dengan pesisir. Ia mengangkat Putra Tejakusuma IV yang bernama Raden Panji Sasangka menjadi Adipati Lasem dengan gelar Tejakusuma V (menjabat tahun 1714-1727).

Namun demikian, Adipati Tejakusuma V tetap bersikap tidak menyukai Sunan Pakubuwono I dan penggantinya, Pakubuwono II, karena keduanya masih saja berhubungan dan menjadi boneka Kompeni. Sikap yang sama ditunjukkan penduduk Lasem dan Pantura yang lain, baik orang Jawa maupun Tionghoa.

Lasem, tak sudi tunduk pada VOC dan Mataram

Setelahnya, Adipati Tejakusuma V mengundurkan diri dari jabatan adipati karena sepuh dan alasan kesehatan. Putra Beliau, Raden Panji Margana, tak berminat menggantikan kedudukan sang ayah. Ia memilih menjadi orang biasa dengan bertani dan berdagang dengan penduduk Tionghoa di Lasem. Sampai-sampai dalam keseharian, Den Panji yang suka mengenakan busana gaya Tionghoa ini, sering menyebut dirinya dengan nama Tan Pan Ciang.

Akhirnya, atas persetujuan Kompeni, Pakubuwono II mengangkat seorang Tionghoa Muslim bernama Oey Ing Kiat menjadi pengganti penguasa Lasem, dengan gelar Tumenggung Widyaningrat (menjabat tahun 1727-1750). Meskipun menggantikan kedudukan penguasa Lasem dengan pangkat Mayor, Oey Ing Kiat yang adalah syahbandar dan pengusaha kaya, tetap menghormati Raden Panji Margana dan menganggapnya sebagai saudara tua.

Sikap yang sama ditunjukan penduduk Lasem, baik orang Jawa maupun Tionghoa, kepada sosok yang berpendirian tegas menentang kekuasaan Kompeni-Belanda dan sikap Mataram yang mau-maunya menjadi boneka.

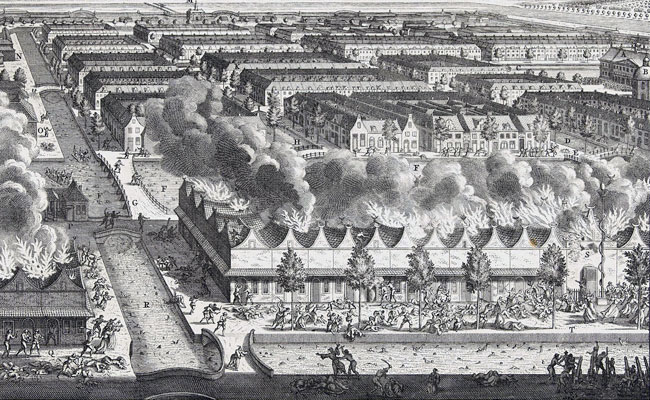

Rumah orang Tionghoa dibakar dalam Geger Pacinan 1740 di Batavia. Peristiwa yang kemudian memicu perang Lasem (foto Wikipedia).

Perang Kuning, sikap tegas Pantura melawan VOC-Belanda

Perang Kuning (Belanda: Geel Ooorlog) adalah perang antara rakyat Lasem melawan kekuasaan Kompeni di Semarang (1741-1742) dan Lasem (1750). Perang ini dipicu setelah peristiwa Geger Pacinan (Chinezenmoord) 1740 di Batavia. Saat itu, terdapat sekitar 10.000 penduduk Tionghoa di Batavia, tewas dibantai Belanda atas perintah Adriaan Valckenier, gubernur jenderal VOC saat itu.

Akibatnya, penduduk Tionghoa di Batavia banyak yang eksodus ke Semarang, Jepara, Juwana, dan Lasem. Di Lasem, mereka diterima dengan ramah oleh Raden Panji Margana dan Tumenggung Widyaningrat (Mayor Oey Ing Kiat) dengan mengizinkan mereka untuk mendirikan perkampungan baru. Eksodus penduduk Tionghoa dari Batavia ke Lasem membangkitkan semangat penduduk Lasem untuk berani melawan Kompeni.

Pada tahun 1741, Perang Lasem pertama mulai berkobar. Penduduk Jawa dan Tionghoa di pesisir, baik yang memeluk Islam maupun Kejawen Kebuddhaan, bersatu-padu melawan tentara Kompeni di Rembang. Pertempuran heroik itu dipimpin oleh:

1). Raden Panji Margana, putra Adipati Tejakusuma V yang memeluk Kejawen Kebuddhaan Badra Santi. Ia menyamar menjadi orang Tionghoa bernama Babah Tan Pan Ciang (Babad Tanah Jawi menyebutnya sebagai Encik Macan).

2). Saudagar Tionghoa juragan ubin bata, yang gemar berdana kepada fakir miskin; juga pendekar kundaow (kungfu) yang pemberani bernama Babah Tan Ke Wi;

3). Raden Ngabehi Widyaningrat Tumenggung Lasem, yaitu Babah Mayor Oey Ing Kiat. Seorang saudagar Tionghoa yang memeluk Islam.

Penyerbuan brandhal-brandhal Tionghoa yang memakai busana serba hitam itu, dibagi dua kelompok; satu kelompok lewat darat, satu kelompok lewat laut menggunakan rakit dan perahu. Dengan dibantu brandhal Tionghoa dari Dresi dan Jangkungan, mereka menyerbu markas Kompeni Belanda di Rembang. Serangan brandhal Lasem berhasil menjebol dan memporak-porandakan tangsi (barak) tentara Belanda. Banyak tentara Belanda berhasil ditumpas, disirnakan.

Pada perang kali pertama ini, Tan Kee Wie gugur di Pulau Mandalika, Jepara, pada tahun 1742. Sementara Belanda dengan segera mengirim pasukan dari Semarang untuk mempertahankan Rembang kembali. Lalu para brandhal Lasem menarik diri, sembunyi di hutan Gunung Argasoka, Lasem. Karena semangat kepahlawanan brandhal Lasem, penduduk menjuluki mereka sebagai Banteng Argasoka.

Gunung Argasoka, hutan yang dahulu menjadi persembunyian pahlawan Lasem (Brandhal), di lihat dari Vihara Ratanavana Arama, Sendang Coyo Lasem, beberapa waktu lalu.

Hancurnya pustaka Siwa Buddha koleksi utara

Setelah perang reda, pada tahun 1745, Gustaaf Willem Baron van Imhoff, Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia, mengangkat orang Semarang bernama Suro Adimenggolo III menjadi Bupati Regent di Lasem. Pada tahun 1747, Suro Adimenggolo III mengumpulkan penduduk Lasem dan memerintahkan:

1). Siapa pun yang ketahuan bersekutu dengan Brandhal Argasoka, akan dihukum sampai mati;

2). Dilarang menyimpan Pustaka Siwa-Buddha, Carita Lasem-Badra Santi dan catatan-catatan lainnya. Mereka yang masih menyimpannya, harus segera menyerahkan ke kabupaten. Ketahuan masih menyimpan naskah tersebut, akan dihukum cambuk 25 kali; dan

3). Arca-arca candi yang ada di Lasem, harus segera dimusnahkan. Candi-candi yang ada harus dibongkar, dihancurkan.

Ketakutan akan ancaman tersebut, para penduduk menyerahkan naskah yang dimiliki ke kabupaten. Lalu pustaka-pustaka suci itu semua termasuk juga kropak atau buku Sabda Badrasanti, dikumpulkan di alun-alun Lasem, kemudian dibakar dipertontonkan di depan orang banyak.

Baca juga: Mengurai Tradisi Kekerasan

Orang-orang tadi banyak yang nelangsa, sedih dan meneteskan air mata, tapi banyak juga yang bergembira, yaitu orang yang sudah terbalik pikirannya, sudah lupa dan meninggalkan ajaran leluhur Jawa.

Ada salah satu kakek Tionghoa karena sangat cintanya pada buku Sabda Badra Santi miliknya yang dipuja-puja, ketika melihat bukunya dibakar, saat itu juga jatuh pingsan, lalu meninggal. Pustaka koleksi milik Raden Panji Margana selamat dari kemusnahan. Adipati Suroadimenggolo III dan prajuritnya, tak berani mengusik kediamannya

Menurut Remy Sylado dalam 9 Oktober 1740: Drama Sejarah, dalam Catatan Seorang Tionghoa di Semarang, Liem Thian Joe, Perang Pantura “Ini merupakan perlawanan yang disebut-disebut sebagai pemberontakan terbesar yang dihadapi VOC selama berkuasa di Nusantara,” (bersambung).

* Bahan tulisan ini disadur dari hasil terjemahan buku Badra Santi 1985 yang terbit atas usaha Pandita Raden Panji T. Hadidarsana dengan dukungan penerbitan dari Bhikkhu Khemasarano Mahathera.

Gusti Ayu Rus Kartiko | Ketua Yayasan Badra Santi.