Kekerasan terus berkecamuk, menyebar luas dan cepat ke seluruh penjuru dunia. Berbagai bentuk kekerasan yang merusak seluruh jejaring kehidupan terus direproduksi. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana menyikapi dunia global yang ditandai dengan berbagai fenomena kekerasan?

Kekerasan telah menghantui dan menjadi ancaman kehidupan yang damai. Karenanya, tantangan utama zaman ini adalah menciptakan masyarakat global dimana semua orang dapat hidup bersama dengan damai dan saling menghormati. Inilah sesungguh misi agama.

Demikian diungkapkan Karen Armstrong (68), seorang penulis dan komentator terkemuka masalah agama-agama asal Inggris, yang mendalami studi perbandingan agama dan sejarah agama-agama. Karya-karya Karen Armstrong yang mengunjungi Indonesia pertengahan Juni 2013 lalu atas undangan Penerbit Mizan mendapat sambutan hangat kalangan agama yang cinta damai.

Sedikitnya enam karya terjemahannya yang diterbitkan. Yang terbaru adalah Compassion: 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih. Dalam kedatangannya di Jakarta, dia memberi ceramah dan meluncurkan “Charter of Compassion” (Piagam Welas Asih), yang telah diluncurkan di banyak Negara.

Kekerasan dan Perang

Bagaimana kekerasan itu menjadi ciri kehidupan manusia global dan bahkan menandai kehidupan manusia sepanjang sejarahnya? Sejarah mencatat begitu banyak peperangan yang terjadi dan tampaknya sejarah ditulis dan menjadi menarik karena tidak lepas dari terjadinya berbagai fenomena kekerasan dalam peperangan, meski disusul dengan perjanjian dan piagam perdamaian silih berganti, perang muncul lenyap dan terus saja terjadi.

Menurut Karen, kekerasan merupakan mekanisme alamiah manusia untuk bertahan, menguasai sumber daya alam, menjaga wilayah, atau menghadapi kelompok yang lebih kuat. Ini melatari munculnya perang dalam setiap periode sejarah. Dengan kecerdasannya, manusia menciptakan teknologi persenjataan yang berpotensi membunuh, termasuk bom atau nuklir.

Dewasa ini, kecanggihan teknologi komunikasi membuat manusia memasuki kehidupan global, saling terhubung selama 24 jam penuh. Perang di Afghanistan hari ini, misalnya, akan segera direspons di London atau Amerika Serikat (AS) esok harinya. Ini rentan memicu perasaan ketidakadilan, tekanan, keterhinaan, atau kekerasan lanjutan.

Inilah cermin fenomena saling ketergantungan yang semakin melilit kehidupan manusia di zaman teknologi komunikasi super canggih dan globalisasi ini. Beberapa tahun lampau, Martin Luther King, pejuang hak asasi AS juga mensinyalir fenomena saling ketergantungan ini.

Seluruh kehidupan ini saling terkait satu sama lain, dan menunjukkan apa yang terkait dengan kita juga akan terkait dengan yang lainnya sebagai kenyataan interkoneksi global. Saling ketergantungan sebagai cerminan Hukum Saling Ketergantungan yang juga dikemukan Buddha.

Dipaparkan Karen, perang pada masa modern terutama didorong oleh nasionalisme. Meski tak mengandung unsur ketuhanan, nasionalisme yang tumbuh pada abad ke-19 membuat orang bersedia mati atau membunuh demi negaranya. Ideologi ini juga cenderung serakah karena berhasrat menguasai sumber daya alam, sebagaimana terjadi pada perang di Timur Tengah yang dilatari penguasaan sumber minyak.

Karen mengatakan, kekerasan akan selalu ada karena naluri primitif dan emosi purba yang terletak di otak reptile “tua” manusia. Namun ada pula bagian otak manusia yang mendorong kepedulian dan berbagai kualitas positif lainnya. Apakah kita ingin tunduk pada otak reptil kita saat melihat apa yang terjadi ketika kebencian, keserakahan, dan keinginan balas dendam membakar manusia?

Karen menegaskan, bahwa dalam dunia yang terbelah, belas kasih sangat diperlukan demi keselamatan umat manusia. Untuk itu dituntut upaya keras dari pikiran dan hati. “Kita harus berpikir jernih tentang dampak kekerasan dan perang serta kemungkinan penguasasan senjata di tangan yang salah. Kita harus bekerja keras untuk membangun perdamaian,” katanya.

Kekerasan harus ditinggalkan dan dikalahkan dengan kasih sayang dan cinta kasih, sebagaimana yang telah dilakoni Buddha dan ditegaskan dalam Buddhadharma, “Loka Patthambika Metta. Hanya cinta kasihlah yang menyelamatkan dunia.”

“Samana Gotama tidak merusak biji-bijian yang masih dapat tumbuh dan tidak mau merusak tumbuh-tumbuhan. Tidak membunuh makhluk. Samana Gotama menjauhkan diri dari membunuh makhluk. Ia telah membuang alat pemukul dan pedang. Ia tidak melakukan kekerasan. Karena cinta kasih, kasih sayang dan kebaikan hatinya kepada semua makhluk.” (Brahmajala Sutta)

Kaidah Emas dan Peran Agama

Karen mengungkapkan tentang pentingnya peran agama. Agama sebenarnya sangat kompleks, namun tidak benar jika dikatakan bahwa seluruh ajaran agama adalah tentang kekerasan atau seluruhnya tentang perdamaian. Tradisi keagamaan menunjukkan beragam hal berbeda. Kita punya pilihan dari tradisi agama, apakah memilih aspek agresif atau aspek perdamaian.

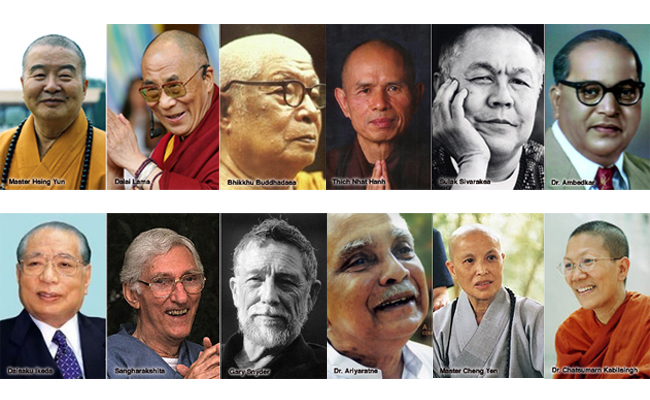

Setiap agama memiliki sejumlah Kaidah Emas untuk membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Salah satunya adalah kaidah bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita berharap diperlakukan. Semua agama mengembangkan kaidah itu dalam tradisi masing-masing. Para pemimpin dan penganut agama punya tanggung jawab untuk berbicara tentang perdamaian dan mengamalkan Kaidah Emas dalam agama.

Para Nabi pembawa risalah agama-agama, seperti Islam, Buddha, Kristen, atau Konghucu, tidak lahir dan hidup dalam masyarakat yang damai. Nabi Muhammad SAW (tepatnya, Prophet Muhammad, May Peace Be Upon Him), pembawa risalah Islam, misalnya, hidup saat Mekkah, Arab Saudi, dipenuhi kekerasan, perang antar suku, perbudakan, dan penistaan kaum perempuan. Muhammad datang membawa Islam sebagai misi perdamaian dan bekerja keras untuk mewujudkannya.

Saat Konfusius mengembangkan ajaran kasih sayang, China justru memasuki abad peperangan selama 200-an tahun, sampai tinggal satu yang tersisa, kemudian menjadi kekaisaran. Yesus juga mengajarkan kasih sayang Kristiani di kawasan Palestina di tengah kekuasaan Romawi yang penuh kekerasan.

Ketika kekerasan berlangsung, manusia terdorong untuk mencari jalan keluar. Agama selalu menawarkan etika alternatif terbaik. Islam, contohnya, mengajarkan konsep “Ummah”, yaitu komunitas manusia yang hidup damai, sejahtera, sederajat, dan saling menghargai.

Belas kasih juga mewarnai ajaran agama-agama. Dalam buku Twelve Steps to a Compassionate Life (12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih), Karen memaparkan, gagasan belas kasih ada di dalam semua agama yang ia kaji, termasuk Konfusianisme, Buddhisme, Yahui, Kristen, Islam, dan Yunani kuno.

Ia menyebutnya sebagai ‘science of compassion’. Science dalam pengertian pengetahuan, dalam bahasa Latin, scientia. Ia mengemukakan 12 langkah konseptual untuk membangun kehidupan yang penuh welas asih. Metode ini mengingatkan pada program 12 langkah ‘alcoholics anonymous’ yang berisi cara-cara praktis untuk menyembuhkan seseorang dari kecanduan alcohol. Karen mengadaptasi pendekatan itu untuk mengobati kecanduan manusia pada kekerasan. “Kita kecanduan untuk membenci orang lain,” katanya.

Penerapan Compassion

Perlu untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pertama-tama, kita harus melihat dalam batin kita, menemukan apa yang membuat kita tersakiti, dan kemudian menolak menimpakan penderitaan itu kepada orang lain. Kita harus lebih toleran, damai, berbelas kasih kepada sesama, dan jangan membiarkan diri dipenuhi kecurigaan. Kita harus terus berlatih mengamalkannya setiap hari.

“Kita harus peduli kepada sesama manusia, mencintai semua kelompok, bahkan belajar mencintai musuh kita.” Sebuah pernyataan yang sejalan dengan Buddhadharma bahwa “Kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi.” (Dhammapada 5)

“Orang yang tidak membenci di antara mereka yang membenci, damai di antara mereka yang kejam; dan tidak melekat di antara mereka yang melekat, maka ia kusebut seorang Brahmana.” (Dhammapada 406)

Untuk langkah terakhir itu, buku Karen menyajikan sumber-sumber seperti para nabi, filsuf China, atau Dalai Lama dari Tibet. Semuanya menyiratkan pesan bahwa mengobarkan kekerasan atau peperangan rentan memicu perlawanan balik yang menghancurkan diri sendiri. Menahan diri dan mencintai musuh justru bisa menghentikan mata rantai kekerasan.

Sebuah himbauan yang selaras apa yang dinyatakan Buddhadharma. “Walaupun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri.” (Dhammapada 103)

Karen berharap, 12 langkah itu bisa diterapkan dalam berbagai komunitas dan profesi, seperti bisnis, kedokteran, masyarakat kota, pendidikan, atau kelompok keagamaan. Beberapa kelompok dari berbagai negara di dunia telah meluncurkan “Charter of Compassion” dan menerapkannya dalam bidang profesi masing-masing.

Di Kota Seattle, AS, warga kota mencoba menerapkan prinsip itu untuk membangun kerja sama, perdamaian, sekaligus meredam kekerasan setelah kasus penembakan polisi terhadap seorang penduduk lokal. Seorang dokter Belanda, mengeksplorasi prinsip welas asih sebagai etika pengobatan, katakanlah, untuk melatih dokter bagaimana cara menyampaikan penyakit berat atau soal kematian kepada pasien dan keluarganya. Hal serupa diwujudkan di satu rumah sakit di Inggris.

Di Pakistan, konsep itu dimasukkan dalam semua mata pelajaran di sekolah. Di Jakarta, Charter itu juga diluncurkan bersamaan dengan program Penerbit Mizan, yaitu “Gerakan Islam Cinta”.

Sampai tahun 2012, “Charter of Compassion” didukung 100.000 orang dan memiliki 150 mitra yang aktif menyebarkan ke seluruh dunia. Ada 13 kota di dunia yang mengembangkan diri menjadi kota dengan prinsip welas asih. Dari semua itu, kelompok pengusaha yang paling aktif mengadaptasi prinsip itu dalam etika berbisnis.

“Para pengusaha tertarik mengembangkan prinsip belas kasih karena keserakahan terbukti tidak bagus untuk bisnis, bahkan bisa merusaknya. Anda berbagi kepada sesama dan Anda memperoleh lebih banyak lagi,” katanya, sebagaimana terungkap dalam harian Kompas, 23 Juni 2013.

Dalam sejarah apa yang dimisikan dalam “Charter of Compassion” dan Kaidah Emas ini, mengingatkan kita pada misi Buddhadharma dalam “Piagam Piyadassi” (Yang Penuh Kemanusiaan) yang dirumuskan dan dijalankan oleh Raja Asoka –yang telah melempar pedang kekuasaannya pada abad 3 Masehi berkenaan dengan toleransi beragama,

“Dalam memberikan penghormatan kepada agamanya sendiri, janganlah sekali-kali mencemooh atau menghina agama-agama lainnya. Dengan berbuat demikian selain membuat agamanya sendiri berkembang, juga akan memberikan bantuan kepada agama-agama lainnya. Jika berbuat kebalikannya, maka berarti menggali lubang kubur untuk agamanya sendiri, disamping mencelakakan agama lainnya. Barangsiapa menghormat agamanya sendiri, tetapi menghina agama lainnya dengan berpikir bahwa berbuat demikian adalah telah melakukan sesuatu yang baik sebagai pemeluk agama yang taat, ini malah akan berakibat sebaliknya, yaitu akan memukul kepada agamanya sendiri.” (Tabloid Cen Fo Indonesia edisi 149/2013)

*) Jo Priastana, budayawan Buddhis