Dalam bahasa Sanskerta kata ātman sering digunakan dalam banyak tradisi di India, misalnya dalam tradisi ‘Hindu’, untuk ‘jiwa’, bagian terpenting dari diri yang tertanam sangat dalam di dalam tubuh tetapi tidak berbentuk dan tidak dapat dihancurkan dan bereinkarnasi ketika seseorang meninggal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdasarkan keberasalannya dari kata ātman ini, dikenal kata ‘atma’, yang diartikan sebagai ‘jiwa, nyawa, roh’.

Dalam Buddhadharma

(ajaran Buddha), rujukan ini disangkal dan gagasan ini dianggap sebagai pandangan yang menyamankan dan menghibur, tetapi keliru karena tidak sesuai dengan kenyataan sebagai hasil dari penyelidikan empiris mendalam dan sebagai gantinya menempatkan pengertian dasar anātman (“bukan-ātman”, “non-ātman”), yang dalam bahasa Pali dieja sebagai anattā.

Penyanggahan Buddhadharma terhadap ātman ini halus dan lebih dalam dari sekadar menyangkal bahwa suatu diri itu ada. Salah satu inti masalahnya adalah bagaimana kita mengerti arti kata “ada” ini.

Menurut Buddhadharma, peristiwa fenomenologis memang terjadi sebagai pengalaman yang kita alami, tetapi tanpa entitas ontologis yang harus mendasarinya. Fungsi yang terkait dengan diri, seperti pikiran dan emosi, “ada” dalam arti bahwa mereka terjadi dan dialami.

Tetapi itu sebenarnya adalah proyeksi dari bahasa dan imajinasi kita untuk mengatakan lebih jauh bahwa ‘ada’ sesuatu di luar kejadian ini, di luar pengalaman ini, sesuatu entitas yang solid, esensi spiritual, substansi yang tidak berubah atau bahkan sesuatu energi transenden.

Proses yang dikenal sebagai lima kelompok (pañcaskandha) benar-benar terjadi: Perwujudan terungkap sebagai konfigurasi materi sementara dalam lingkungan materi yang berubah; perasaan hati senang dan tidak senang muncul dan lenyap sesuai dengan keadaan; pikiran secara perseptual menginterpretasikan informasi yang mengalir masuk ke indera untuk membuat cerita; tanggapan emosional terjadi setiap saat dan menghasilkan tindakan kehendak; dan kesadaran akan semua ini terungkap dalam arus momen sadar, satu demi satu.

Wawasan Buddhadharma

mempertunjukkan bahwa tidak ada yang tetap ajek, konstan di tengah semua perubahan ini. Tidak ada sosok yang mengendalikan apa yang terjadi, dan tidak ada siapa pun yang memilikinya. Tidak ada reinkarnasi, yang terjadi adalah kelanjutan kelahiran dan kehidupan, aliran arus dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya: yang lahir tidak sama dengan yang mati.

Ajaran Buddhadharma awal menekankan bahwa tidak ada ‘orang, diri’ dalam lima kelompok fungsi tadi, dan oleh karena itu faktor-faktor psikologis yang saling bergantung yang muncul bersama untuk membangun pengalaman hidup paling baik dijelaskan dengan kata “bukan-diri” atau “tidak-diri”.

Selanjutnya Buddhadharma memperluas pemikiran ini, dengan menyatakan dan menunjukkan bahwa tidak ada realitas substansial yang mendasari fenomena yang saling bergantung, yang membentuk seluruh kosmos—semuanya paling tepat digambarkan sebagai ketiadaan diri – śūnyatā.

Pengertian ini seharusnya tidak perlu misterius seperti yang sering dianggap. Lihat saja perbedaan dalam pengalaman kita sendiri jika kita paham tentang hal ini, seperti lain kali saat kita bingung memilih baju untuk dipakai, saat lagi sale, ada sepatu yang disukai tetapi tidak ada ukuran yang pas, atau saat lagi macet, kita tidak akan sewot. Karena memang hanya inilah yang sedang terjadi dan dialami; nggak ada diri, nggak ada masalah.

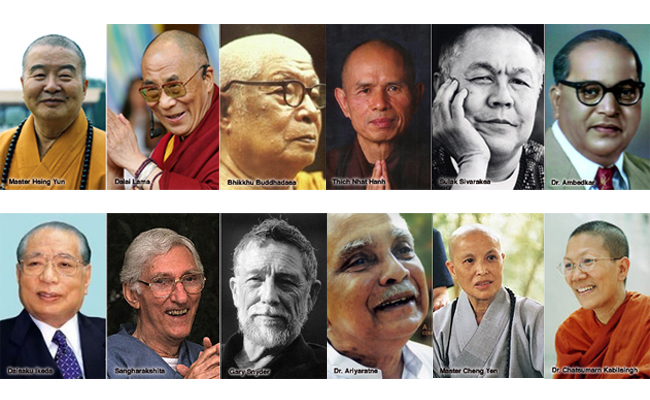

Salim Lee

Upasaka Salim Lee telah belajar Buddhadharma selama bertahun-tahun dengan Guru-Guru Besar seperti Yang Mulia Dalai Lama ke-14 dan Lama Thubten Zopa Rinpoche.