“Dupo mitse tungna ga, kyipo mitse ringna ga”

(Memang baik mempunyai hidup yang panjang dan bahagia, tapi lebih baik lagi memiliki hidup pendek dan bahagia.) ~ Pepatah kuno Tibet

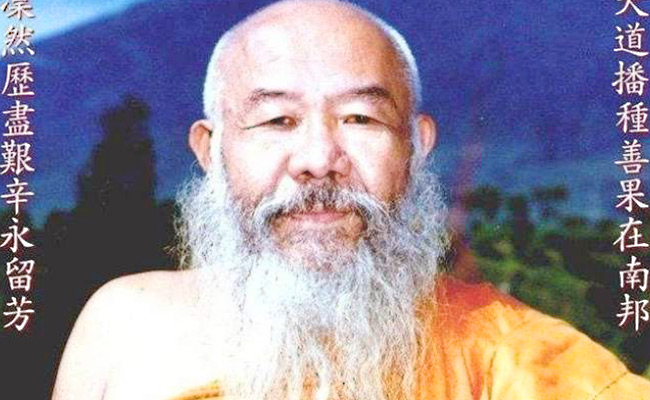

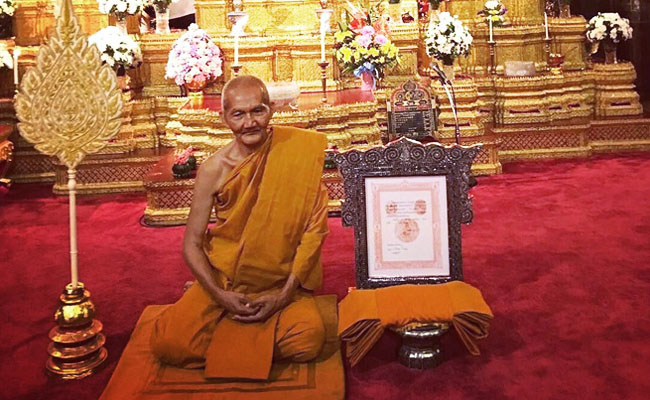

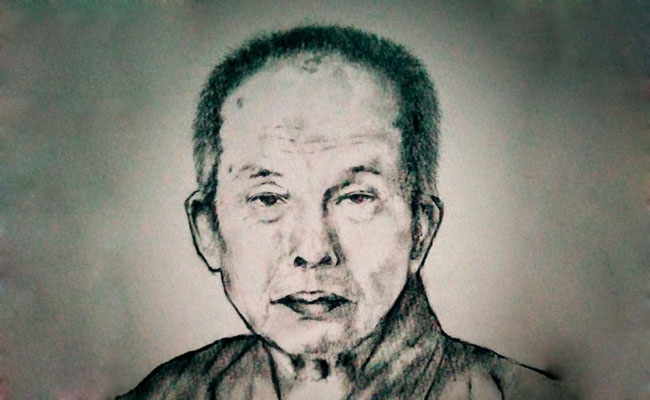

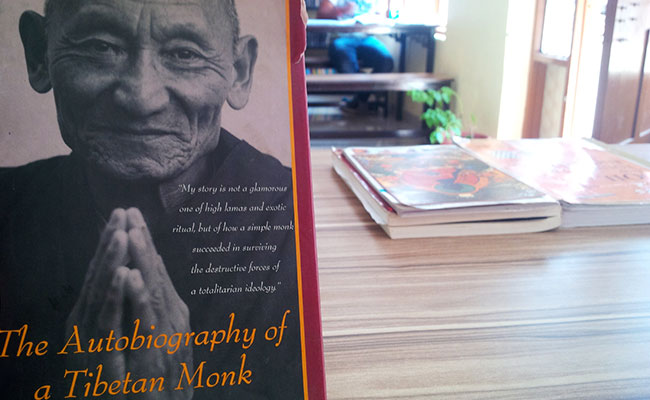

Belajar keteguhan dari Palden Gyatso, biksu yang dipenjara Tiongkok selama 33 tahun. Palden Gyatso adalah seorang biksu Tibetan yang “biasa-biasa” saja. Dia tidak memiliki gelar geshe, tulku ataupun rinpoche. Meski demikian, kisah hidupnya patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Ia sempat menghabiskan 33 tahun waktu hidupnya di penjara dan kamp kerja paksa Tiongkok. Selama itu ia sering mendapatkan siksaan fisik yang sangat berat. Namun ia tetap bertahan.

Kisah Palden Gyatso memberi kesaksian tentang keteguhan hati manusia, dan kekuatan peradaban Tibet dalam menghadapi genosida budaya.

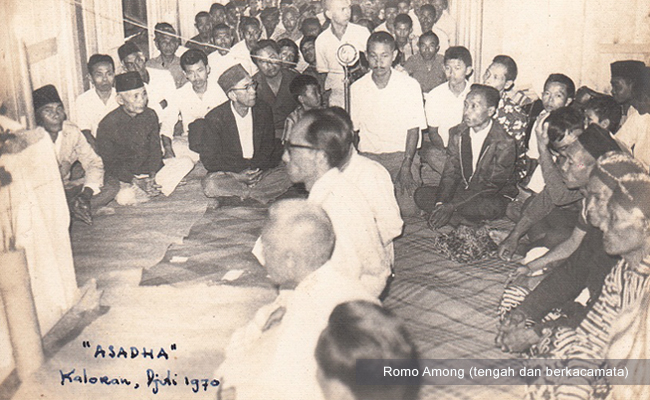

Cerita hidupnya berawal ketika lahir di Desa Panam di Tibet pada 1933. Tahun 1943 ia memasuki Wihara Gadong sebagai samanera. Selama invasi Tiongkok ia ditahbiskan sebagai biksu dari aliran Gelug. Kemudian ia belajar di Wihara Drepung yang dekat dengan Lhasa.

Tahun 1959, saat berusia 28 tahun, Palden Gyatso ditangkap oleh pejabat Tiongkok, karena turut melakukan demonstrasi menentang invasi Negeri Tirai Bambu. Ia menghabiskan 33 tahun berikutnya di berbagai penjara dan kamp kerja paksa. Dipaksa untuk berpartisipasi dalam kerja barbar dan disiksa secara brutal. Salah satunya adalah menggunakan alat setrum yang berkapasitas 70.000 volt.

Berbagai penyiksaan menyebabkan beberapa kerusakan permanen pada fisiknya. Meski demikian, ia terus melaksanakan ajaran Buddhadharma, dengan terus mengembangkan cinta kasih kepada orang-orang yang menyiksanya, mampu memaafkan mereka!

Keteguhan hati Palden Gyatso ini tertuang dalam otobiografinya yang berjudul The Autobiography of a Tibetan Monk, yang ditulisnya selepas dari penjara. Dalai Lama yang menulis kata pengantar dalam buku tersebut berkata; “Testimoni Palden Gyatso adalah salah satu cerita luar biasa mengenai penderitaan dan ketabahan…. Dan individu seperti Palden Gyatso mengungkapkan bahwa nilai kemanusiaan seperti welas asih, kesabaran, dan rasa tanggung jawab akan tindakan sendiri, yang merupakan inti praktik spiritual, masih ada. Kisahnya adalah inspirasi bagi kita semua.”

Sampul buku “The Autobiography of a Tibetan Monk”

Menyongsong kematian

Dalam buku tersebut termuat banyak hal yang tragis dan menyedihkan. Ada juga pengalaman reflektif yang bagi Palden Gyatso begitu menghunjam batinnya. Salah satunya adalah pengalamannya terkait keberanian menghadapi maut. Berikut ini adalah salah satu transkrip pengalaman tersebut;

“Aku ingat, di musim gugur tahun 1971, orang-orang dipanggil satu per satu ke ruang kantor kecil. Pintu kantornya terbuka lebar dan ada jendela besar untuk kamu bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Seorang biksu sepuh bernama Jampa Choepel masuk sebelumku.

“Jampa adalah seorang kepala Wihara Shang Petok dan biksu terpelajar dari Ganden. Beliau punya tubuh besar dan muka bulat. Tidak ada pukulan dan siksaan yang mampu membuat Jampa menyerah dan melepaskan ikrar religiusnya sebagai biksu. Namun tiada seorang pun bisa memprediksi bagaimana ia bereaksi terhadap pengumuman hukuman mati.

“Jampa meratap minta pengampunan. Ia bersujud di hadapan perwira Tiongkok, seperti lazimnya seorang biksu melakukannya di depan gurunya atau Lama tinggi. Dia meraung tanpa kendali. Tentara bergegas mendekati dan menyeretnya ke meja. Mereka menempatkan cap jarinya di dokumen. Lalu seperti karung, dia diikat dan dilempar ke pojok ruangan.

“Seseorang bernama Pema Dhonden masuk selanjutnya. Pema juga tak tahu akan menghadapi hukuman mati. Ia berdiri di depan meja dan seorang petugas mengumumkan bahwa dia akan dibunuh. ‘Thugche-che,’ kata Pema−‘Terima kasih!’ Dia terdengar puas. Aku terkejut, begitu pula para petugas Tiongkok.

“Tapi kami lebih terkejut lagi akan apa yang diucapkannya selanjutnya, sebuah pepatah kuno Tibet. ‘Dupo mitse tungna ga, kyipo mitse ringna ga’−‘Memang baik mempunyai hidup yang panjang dan bahagia, tapi lebih baik lagi memiliki hidup pendek dan bahagia.’ Pema menekan jarinya dengan tinta di dokumen tanpa ragu.

“Berpikir ulang, itu menghantamku, karena Pema adalah orang awam, tanpa pelatihan dalam meditasi dan filosofi buddhis. Bagaimana dia bisa menghadapi kematian dengan begitu berani, sementara biksu yang terpelajar yang telah menghabiskan waktunya melakukan perenungan terhadap kematian dan mempercayai bahwa keberadaan fisiknya bukan apa-apa selain gugusan yang tak kekal, menjadi begitu ketakutan (akan kematian) dan mengiba minta diampuni?

(The Autobiography of a Tibetan Monk halaman 71)

Palden Gyatso dan berbagai peralatan untuk menyiksa fisiknya.

Tahun 1992, ketika hampir berumur 60 tahun, Palden Gyatso akhirnya dibebaskan oleh Tiongkok dan kemudian mengungsi ke Dharamsala, (India Utara) di pengasingan tempat Dalai Lama tinggal. Sampai saat ini ia masih seorang anggota Sangha dan aktivis, yang terus menimba ilmu di Dharamsala.

Pada 1995 ia berbicara di forum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. 1998, ia memenangkan John Humphrey Freedom Award dari Rights & Democracy, organisasi HAM Kanada. 2009 iia menjadi pembicara di Forum Kebebasan Oslo. Palden Gyatso juga menjadi subjek dari film dokumenter tahun 2008 yang berjudul, “Fire Under The Snow”.

Sumber pustaka:

Gyatso, Palden. The Autobiography of a Tibetan Monk. New York: Grove Press (1998).

Deny Hermawan

Seorang penjelajah, bekerja sebagai jurnalis di Kota Gudeg, Jogja. Dapat dijumpai di facebook, @deniclassic

=================

Ayo Bantu Buddhazine

Buddhazine adalah media komunitas Buddhis di Indonesia. Kami bekerja dengan prinsip dan standar jurnalisme. Kami tidak dibiayai oleh iklan. Oleh sebab itu, kami membuka donasi untuk kegiatan operasional kami. Jika anda merasa berita-berita kami penting. Mari bordonasi melalui Bank Mandiri KCP. Temanggung 1850001602363 Yayasan Cahaya Bodhi Nusantara